|

1 遊佐町史下巻に掲載された「ビアク島からの生還」の内容

~更に「平和祈念展示資料館」にも遺品展示されていると知りました。

2 日向川の流れを日本海方向に最短距離に変えた人達

~遊佐六日町の大組頭・梅津八十右衛門は、野沢のウメズ様の本家です。

3 「古川」の地名にはシッカリ理由があります。

~ 宮田の古川、酒田の城輪柵南の古川、野沢の古川に触れています。

4 野沢の「龍沢館」の館主がタヨサマの祖先だった当時のこと。

~母親の生家で平家の落ち武者とされる池田家の事にも多く触れています。

5 日向川沿いに平家の落ち武者5人兄弟が別々に暮らしていた。

~ 母方は平家の落ち武者の末裔です。

6 池田家の今があるのは池田盛周の存在が大きい。

~母親の生家の話なので出来るだけ詳細を伝えています。

7 藤原仲光は摂津国(大阪)池田で「池田仲光」と名乗った。

~ ここまで遡ると真偽のほどは全く保証できません。

8 遊佐町の平家の落ち武者伝説は「豊原の水上」に伝わる。

~水上は日向川の直ぐ北側の村です。

9 飽海郡の「飽海(あくみ)」の意味や言われは?

~「飽きるくらい海だった」は正しいのか

10 野沢には20本以上の橋があります。

~きっとギネス級と重います。村の皆さんも数えてみて下さい。 |

| TOPに戻る |

| 1 遊佐町史下巻に掲載された「ビアク島からの生還」の内容 |

18歳から郷里を離れて東京で暮らす身ながら、郷里を想う気持ちは強いも のがあります。 のがあります。

そこで、今年(2025年)2月町役場の担当課に連絡して、「遊佐町史」上下巻を計一万円で購入しております。勿論、遊佐町全体の歴史にも関心があるのですが、やはりピンポイントで我が家の祖先の名前が掲載してあるかと気になったのです。すると、私が知る何名かのご先祖の名前がシッカリと掲載されていたので嬉しく思ったものです。

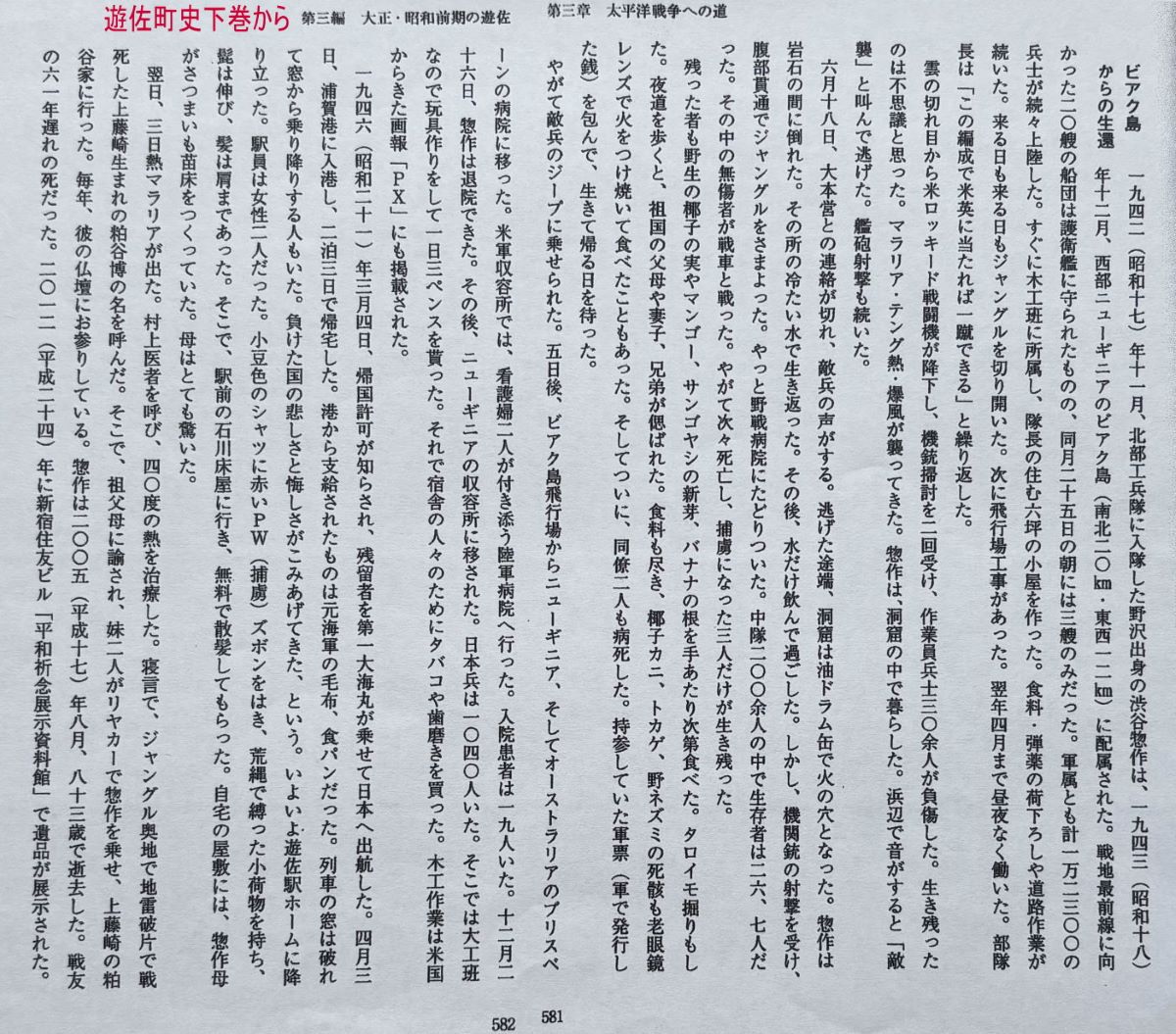

そこで、「(遊佐)町史に先祖の名前見つけたり、孫子に語る我が家の歴史」と駄作を詠んでいます。 この時点では、父親・惣作の戦争記録「ビアク島からの生還」に関しては、本当に期待していなかったのですが、下段のとおり、581頁から582頁にかけて大きく掲載して頂いておりました。更に、2012年(平成24年)には、右写真の新宿住友ビル「平和祈念展示資料館」にも遺品展示されていると知りました。

きっと、町役場の関係者が手続きを執られたものと思います。 |

| 新宿住友ビル(平和記念展示資料館)に遺品が展示 |

|

TOPに戻る

|

| 2 日向川の流れを日本海方向に最短距離に変えた人達 |

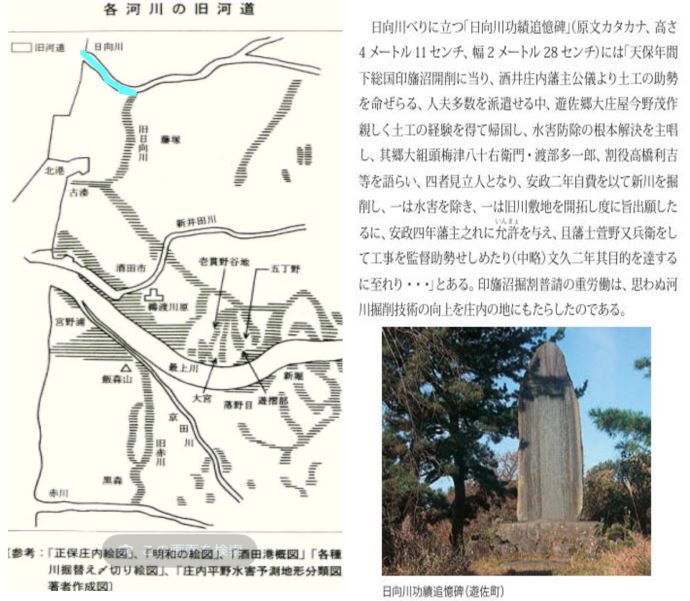

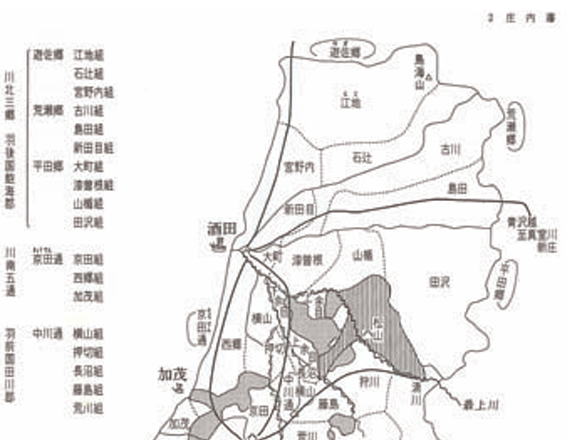

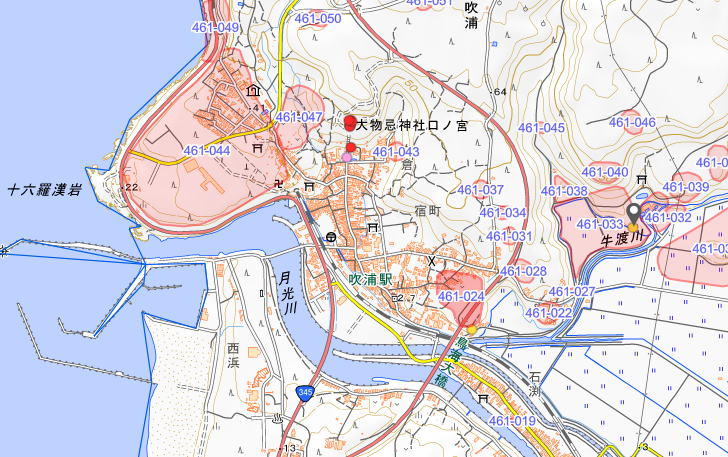

現在の日光川の河口辺りの流れは、上市神辺りから白木方向にほぼ最短距離に流れて日本海に注いでいます。この日向川の流れは江戸時代末期までは、左下の図「各河川の旧河道」のように、上市神や尻地辺りから南方に大きく向きを変えて、酒田の古湊方向に流れていました。これを 水色部分約2キロの西山を掘削して、流れを白木方法方向に変えたのです。 水色部分約2キロの西山を掘削して、流れを白木方法方向に変えたのです。

現在の旧7号線(羽州街道)の西寄りは、道路より数メートル低い土地が数キロ続きますから旧・日向川の河道であることが容易に見分けが付きます。昨年(2024年)7月の大雨では、日向川のこの辺りが逆流して浸水被害が出ていました。上市神の村外れには、右下の工事の竣工を称えた大きな「石碑」があります。

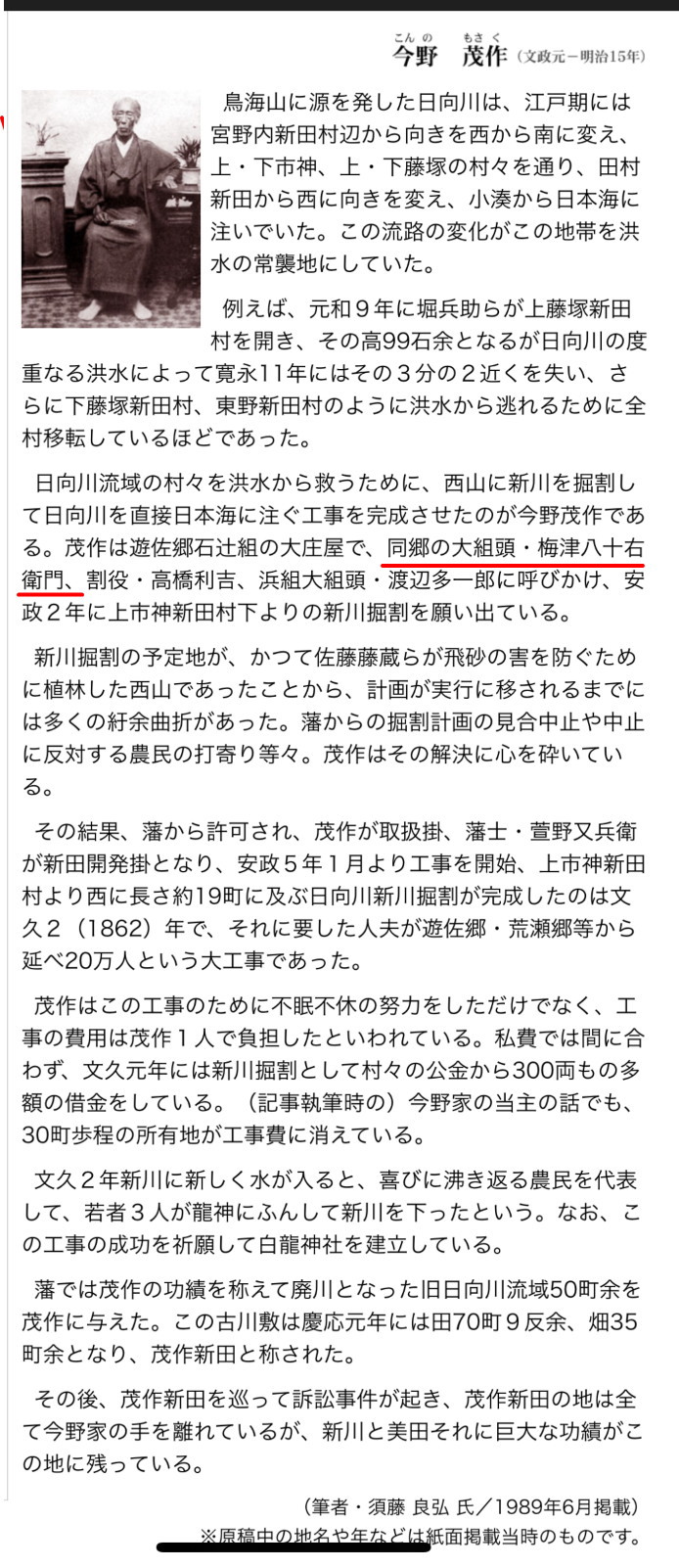

また、庄内日報社の記事には、「日向川流域の村々を洪水から救うために、西山に新川を掘割して日向川を直接日本海に注ぐ工事を完成させたのが今野茂作である。茂作は遊佐郷石辻組の大庄屋で、同郷の大組頭・梅津八十右衛門、割役・高橋利吉、浜組大組頭・渡辺多一郎に呼びかけ、安政2年(1855年)に上市神新田村下よりの新川掘割を願い出ている。」と紹介しています。

梅津八十右衛門は、野沢のウメズ様の本家です。

因みに、1853年はペリー来航。安政2年(1855年)には安政江戸地震が発生しています。

この大事業を主導したのは、遊佐郷石辻組の大庄屋だった今野茂作でしたが、今では考えられないようが、器量の大きな人達と思います。 |

から から |

|

|

|

| TOPに戻る |

| 3 「古川」の地名にはシッカリ意味があります。 |

先日(2025.6.21)野沢から「古川」に嫁いだ女性(同級生の妹)と電話で話す機会がありました。

この近所には母親の生家があり、それを知った野沢出身の女性は親しく交 流していたので、知らないふりは出来ないと思い連絡したのです。 流していたので、知らないふりは出来ないと思い連絡したのです。

古川の地名は、全国にあるようですが、大抵は文字通り「古い川」に由来しています。 今のようにシッカリした堤防がない時代は、大雨が降ると川は簡単に氾濫し、そのたびに流れを変えていました。遊佐町にも宮田の古川の地名も、以前は月光川の流れの跡と推測できます。野沢の古川は地名ではなく、村人が暗黙のうちに呼ぶ呼称です。

野沢の古川は、1902年(明治35年)古川(内川)は屈折甚だしく、大雨の度に洪水になっていました。そこで、明治35年に改修に着工し同3 7年4月に竣工しています。この古川跡は暫く沼地として残り、魚釣りをしたという。古川は今の野沢川が村の南方をバイパスのように流れを変えるまでは、シンジョロエモジ、トダエモジ、マジスケエモジ(ウシエ)、ヨスケの南側を流れていました。いずれもエモジ(分家)ですから、野沢川の流れが現在に変わった後に建てられた家と思います。最近では整地され、畑などに利用されています。 7年4月に竣工しています。この古川跡は暫く沼地として残り、魚釣りをしたという。古川は今の野沢川が村の南方をバイパスのように流れを変えるまでは、シンジョロエモジ、トダエモジ、マジスケエモジ(ウシエ)、ヨスケの南側を流れていました。いずれもエモジ(分家)ですから、野沢川の流れが現在に変わった後に建てられた家と思います。最近では整地され、畑などに利用されています。

さて、酒田市の古川は下段の地図のように城輪柵の南方に形成された20軒ほどの村です。村外れには、城輪柵の南門跡地の石柱(右写真)も設置してあります。この石柱と村の地名から考察しますと、荒瀬川から分かれた古い川道(右上の図面)は、この南門の南方を 流れていたと推測できます。 流れていたと推測できます。

「日本三代実録」によると、850年(嘉祥3年)10月16日の出羽大地震で大津波が発生し、最上川の河口辺りから津波が遡上して最上川の川岸が崩壊し、海水が国府(城輪柵)のそばまで迫った。この結果、南側に広がる都市計画は幻に終わった。役所群は北側に置かれ、住居群は5キロ以上も北の鳥海山のふもとへ移ったとみられる。との記録があります。これらの記録からも、今の酒田(当時は砂潟)は砂山や最上川が複雑に流れる地域であったことから整備計画を断念したと分かります。よって、北側の遊佐郷や野沢方面に、その住居群が移転したと推測できます。

なお、城輪柵は、8世紀末から9世紀初頭に東北を縄張りにしていた蝦夷との戦いに備えた軍事拠点としても利用されていたと聞いています。まだ武士が誕生する前だったが、兵士は城内に常駐しているのではなく、殆どは近隣の村々に家族と生活し、交代で城に勤めたり、いざという時には城に結集したものと思われます。この城輪柵からは、日本で一番古い将棋の駒も発掘されていますから、暇な時には兵士同士が将棋で遊んでいたのでしょう。

|

|

|

| 4 野沢の「龍沢館」の館主がタヨサマの祖先だった当時のこと。 |

「野沢の歴史」の頁に、1345年貞和2年、野沢の「龍沢館」に 藤名佐衛門なる人、京より下り「都殿様」と称して館主となり、その子孫が220年間ここに居住した。1567年(永禄10年)「龍沢館」藤名五郎左右衛門の代に仁賀保の加茂氏に攻められ、520年にわたる龍沢館の歴史を閉じる。藤名五郎左右衛門の孫、寅松より藤名の姓を隠し「佐藤兵部」と改め、以後、龍沢山「御嶽神社」の社家(太夫様・タヨサマ)として今日に続いている。と記載しています。当然、この当時の周辺地域の概要も気になりますから、まずネットで調べますと、 藤名佐衛門なる人、京より下り「都殿様」と称して館主となり、その子孫が220年間ここに居住した。1567年(永禄10年)「龍沢館」藤名五郎左右衛門の代に仁賀保の加茂氏に攻められ、520年にわたる龍沢館の歴史を閉じる。藤名五郎左右衛門の孫、寅松より藤名の姓を隠し「佐藤兵部」と改め、以後、龍沢山「御嶽神社」の社家(太夫様・タヨサマ)として今日に続いている。と記載しています。当然、この当時の周辺地域の概要も気になりますから、まずネットで調べますと、

酒田市立資料館のホームページ 「武士の時代 中世庄内のつわものたち」に記述がありますから、そのまま引用させて頂きます。

「各地の事例と同じく、庄内地方に住んだ地頭(役人)は権力を集め、さらに武力をつけて“武士”になった。この代表格が大宝寺(現在の鶴岡市)に住んだ「武藤氏」である。大泉氏、大宝寺氏などとも呼ばれ、12世紀末から庄内に住み、一大勢力となった。

武藤氏の一族から「砂越氏」が登場する。庶族でありながら本家に匹敵する力をつけ、長い期間争った。新田目に住んだ「留守氏」は、後三年の役ののちに出羽国にとどまった人物の家系とされる。朝日山城主「池田氏」は、平家に仕えた先祖が矢流川に逃れて城を築いたと伝えられ、現在も家系は続いている。

池田讃岐守盛周は、朝日山城(現在の酒田市生石地区楯山)に住んだ土豪である。先祖が南北朝期に城を築き、室町期に武藤氏の配下となった。江戸末期ごろまでは堀や庭園の痕跡が残っていたそうだが、今は藪に覆われ確認はできない。周辺に多くの領地をもち、そこで暮らす農民たちは池田氏のもとで家臣団を形成し、「朝日山五十人衆」と呼ばれた。武藤氏の滅亡後、太閤検地に反発する一揆に参加。敗北し、城を捨てて真室川城・鮭延氏のもとへ逃れる。この一揆で城裏手の修験の地・鷹尾山も廃止となった。慶長出羽合戦が起こった慶長5年、反上杉派として庄内に戻り、小規模な反乱を起こしたが、これは上杉軍に一掃されてしまう。池田盛周は再度隠れ、慶長6年に最上義光が庄内を掌握すると、旧領荒瀬郷古川村100石を賜わり、志村伊豆守配下となった。近世初期には帰農し、肝煎となったのである。」

とあります。 、

|

|

| TOPに戻る |

| 5 日向川沿い平家の落ち武者5人兄弟が別々に暮らしていた。 |

日本の長い歴史の中で天下を二分した出来事として、平安時代末期の平氏政権に対する内乱・源平合戦、天皇が2人並び立った南北朝時代、天下分け目の戦い関ヶ原合戦、庄内や会津をどん底に追い込んだ戊辰戦争をあげることが出来ます。この国を二分した戦乱の中でどっちに加担したかで、その後の立ち位置や暮らしぶりに大きく影響していました。母親は殆どが池田姓の本楯の草田生まれです。酒田市役所勤めだった祖父からは、この家は、平家の落ち武者で酒田の東山の更に奥の「玉簾の滝」近くの升田村・池田家からの分家に当ると聞いていたものです。

平家の落人伝説は山形方面では、唯一の落ち武者としとて、源満仲に仕えていた藤原仲光の後裔で、代々摂津国池田の地に土着していた池田源三郎快光という武士が、平清盛の死後、頼盛に仕え、伊勢平氏の一門として「一ノ谷の戦い」に参戦し敗れ、元暦2年/寿永4年(1185年)の「壇ノ浦の戦い」で戦死。その5人の息子達は鳥海山麓の日向川沿いに落ち延びて、源氏の厳しい探索から逃れるため別々に暮らすことにした。長男・秀盛は泥沢の山中に住み、二男は最初に辿り着いた升田という谷の奥地に、三男と四男は芹田(せつだ)に、五男は平坦な豊岡(現在の遊佐町豊岡水上)に分かれて、日向川流域の川沿いに住み続け、上手に土着したと見られ、それぞれ子孫に恵まれ、各村も発展し現在に引き継がれています。

その後の、南北朝時代も戦国時代もなんとか乗り切って、子孫を今につないでいます。

また、酒田市八幡の光浄寺(酒田市芹田家ノ下2番)近くには、池田兄弟 が別れの酒盛りをしたという「兄弟水酒盛り塚」と呼ぶ塚があります。更に、池田盛周(もりちか)は池田源三郎快光の後裔・池田秀盛から数えて15代目の子孫とされますが、元和8年(1622年)最上家失脚で庄内に入った酒井家から、池田盛周は「旧領荒瀬郷古川村100石を賜わった。」とあります。この時、盛周自身が古川村や隣の草田村に居住したかは不明です。推測ですが、隣接の草田村には多くの池田姓が見られることから、自身が地頭として管理する村に、親族を呼び寄せたとの見方が出来ます。 が別れの酒盛りをしたという「兄弟水酒盛り塚」と呼ぶ塚があります。更に、池田盛周(もりちか)は池田源三郎快光の後裔・池田秀盛から数えて15代目の子孫とされますが、元和8年(1622年)最上家失脚で庄内に入った酒井家から、池田盛周は「旧領荒瀬郷古川村100石を賜わった。」とあります。この時、盛周自身が古川村や隣の草田村に居住したかは不明です。推測ですが、隣接の草田村には多くの池田姓が見られることから、自身が地頭として管理する村に、親族を呼び寄せたとの見方が出来ます。

なお、この平家の落ち武者5兄弟に縁の人物として、衆議院議員(10期)、科学技術庁長官(第9代)の池田正之輔、三井財閥筆頭常務理事、大蔵大臣などを務めた池田成彬がおられます。池田正之輔(1898年~1986年)は観音寺村芹田(せつだ)出身でしたから三男か四男の末裔でしょう。

そして、本楯・草田の池田家は、升田村に残った次男の末裔であることが有力です。 |

|

|

|

|

| TOPに戻る |

| 6 池田家が今にあるのは池田盛周の存在が大きい。 |

殆どが「ウィキペディア(Wikipedia)」からの内容であることを先にお断りしておきます。

戦国時代をなんとか乗り切った池田盛周(もりちか)は、前記した源氏の厳しい探索から逃れるため、鳥海山麓に落ち延びた平家の武者5人兄弟のうち誰かの末裔です。池田盛周(いけだ もりちか、生没年不詳)は、戦国時代の武将。出羽庄内地方の朝日山城城主で、通称は、讃岐守(さぬきのかみ)で、悪次郎と名乗ったこともあるそうです。

本来「悪」は「突出した」「力の強い」という意味合をもつ。そうです。

ー生涯-

天文年間(1532年~1555年)、

大宝寺氏(武藤氏)に仕えていた池田盛国の子として誕生。50騎の地侍を従え3000町歩を領した。出羽朝日山城(現在の山形県酒田市生石矢流川)を拠点と する池田氏は、平安時代中期頃に藤原秀郷の嫡流藤原仲光が、都より摂津国池田の地に土着し池田氏を名乗ったことが起源と伝えられている。その後、平安時代末期に至り平家に仕えたという池田源三郎快光の後裔・池田秀盛が、治承・寿永の乱(源平合戦)に敗れたのち5人の兄弟は共に鳥海山麓に逃れ、その後生き延びた子孫たちが建武年間(1334年~1338年)に築いた山城が朝日山城であるといわれている。盛周は秀盛から16代目の子孫とされる。家紋は「丸に揚羽蝶」である。はじめ大宝寺氏に仕え、若くして武将としての頭角を現し、方々の戦に従軍しては戦功を挙げていたという。 する池田氏は、平安時代中期頃に藤原秀郷の嫡流藤原仲光が、都より摂津国池田の地に土着し池田氏を名乗ったことが起源と伝えられている。その後、平安時代末期に至り平家に仕えたという池田源三郎快光の後裔・池田秀盛が、治承・寿永の乱(源平合戦)に敗れたのち5人の兄弟は共に鳥海山麓に逃れ、その後生き延びた子孫たちが建武年間(1334年~1338年)に築いた山城が朝日山城であるといわれている。盛周は秀盛から16代目の子孫とされる。家紋は「丸に揚羽蝶」である。はじめ大宝寺氏に仕え、若くして武将としての頭角を現し、方々の戦に従軍しては戦功を挙げていたという。

1582年、

主君・大宝寺義氏が家臣の謀反により自刃すると、最上義光に通じてその跡を継いだ義氏の弟・大宝寺義興に抵抗したため改易されるが、後に許され所領を安堵された。大宝寺義興の死後、1588年に大宝寺氏の家督をめぐる争いである「十五里ヶ原の戦い」において最上勢として参加。大宝寺義勝を擁する越後国の上杉氏家臣・本庄繁長と戦い、朝日山城に籠り最後まで抗戦するも降伏(朝日山城の戦い)、大宝寺義勝に所領を安堵された。

1590年、

豊臣秀吉による太閤検地が行われると、これに反対した地元農民の土一揆に加勢し朝日山城は一揆軍の拠点となった。同年12月に敗れ、鮭延城主・鮭延秀綱のもとに逃れた。この時から悪次郎と名乗り、治水で功績を挙げた。

1600年、

慶長出羽合戦において、子の池田盛邦及び舎弟の池田忠内と共に再び朝日山城に籠もる。上杉家臣・志駄義秀と戦い敗れるが、関ヶ原の戦いにおいて徳川方が勝利したことにより、最上勢が勝利をおさめる。1601年、志駄義秀が酒田東禅寺城を開城し、庄内地方は最上氏の領地となると、池田盛周は旧功を認められ、旧領荒瀬郷古川村100石を賜り、酒田に入部した最上氏の重臣・志村光安に仕えた。盛周の死亡年は不詳だが、荒瀬川の南蓬田原に葬られたと伝えられている。

1622年(元和8年)、

最上家が改易となり、以後庄内藩や新庄藩の治世となると、池田盛周の家は帰農して長い間大肝煎をつとめたといわれている。他にも庄内を中心に帰農した家系がおり、今でも庄内地方の旧家には池田姓が見られる。中には庄内藩士となったり、上杉家臣から米沢藩士となって幕末を迎えた家系もあるという。現在、池田讃岐守の甲冑などが酒田市立資料館に展示されている(ただし常設展示ではない)。

ー逸話-

後世に残された文献や伝承・逸話などによると、実直かつ正義漢であり、領民には情け深い人物だったといわれる。太閤検地に反対し土一揆に加勢し、鮭延秀綱に匿われた盛周は、天下に逆らった悪役と開き直り自らを「悪次郎」と名乗り、治水のための堰を築き現地を開墾した。住民はこれを感謝し、以来その地名を「悪次郎」に変えたという。明治以降、「悪次郎」の地名は良くないので変えるように政府の役人から指導があったが、住民は地名を変えようとせず守り抜き、延長4kmにわたり築かれた堰(悪次郎堰)とともに今も真室川北西の小叉川流域に存在するという。一説によると十五里ヶ原での野戦において盛周は討死したとされている。その後、池田讃岐守と名乗る人物とどのような関係にあるのかは不明である。現在の酒田市新青渡(にいあおど)という村の言い伝えによると、池田讃岐守盛周が鮭延城に逃げる際、朝日山城の家老であった堀玄藩に、子の池田幸右衛門を預けたという。庄内に残った堀玄藩は数名の家来と共に現在の新青渡村を開墾したといわれており、現在も池田姓や堀姓の家が現存しているという。新青渡村には池田姓が数軒ありますが、池田幸右衛門の子孫でしょう。

|

|

| 酒田市の「新青渡村(にいあおどむら)」は、古青渡村の南西、新井田川右岸に位置する。天正年間(1573~92)の朝日山城の没落後、城主池田讃岐守の家臣・堀玄蕃ほか数名が開発したと伝える。元和八年(1622)の酒井氏知行目録では高四石余と526石余で計531石余。寛永三年庄内高辻帳の高は733石余。明暦二年(1656)の高735石余(「検毛帳」飽海郡誌)。享和三年(1803)の家数51・人数226(「村数家数人高控帳」斎藤文書)。庄内要覧では免四ツ七分五厘、家数45。明治八年(1875)の戸数49、うち家持46、農業42、神官1、医者1、人数288(「戸籍帳」旧北平田村役場文書)。貞享四年(1686)草刈地の鷹尾山萱山札五四枚分として米二俵二斗八升を納入(「鷹尾山新古留帳」相馬文書)。 |

| |

|

|

| TOPに戻る |

| 7 藤原仲光は摂津国(大阪)池田で「池田仲光」?と名乗った。 |

日本人の祖先の殆どの家系は天皇家につながると言われますが、だからと言って、それを具体的に説明することは中々難しいものです。それが母方ながら、「平家の落ち武者」伝説や記録が残っている家系ですから、調べられるだけ調べて見ようとしています。よく「歴史の浪漫」と言いますが、祖先を通じて遠い過去の時代に想いを馳せることも夢が広がり面白いものです。

それに、このような方々と微々たるとしても同じ血が流れていると思うだけで自信になったり、話題にもなります。また、このホームーページに気がついて、ご先祖の事を調べるヒントやキッカケにして欲しいと思っています。

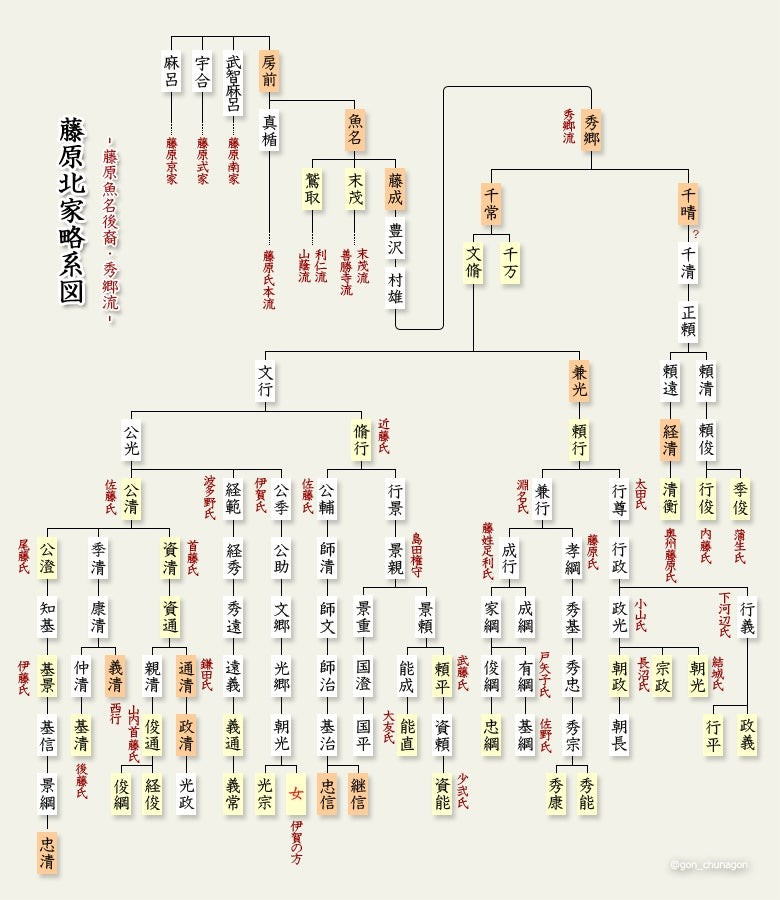

更に、出羽国の日向川沿い(升田・泥沢・芹田・豊岡)に落ち延びた平家の5人兄弟の父親で、1185年の壇ノ浦の戦いで戦死した藤原仲光(なかみつ)のことをネットで調べますと、ここまで遡ることが出来ることを紹介しております。

とは言え、真偽のほどは全く保証も責任も持てないことを、何度もお断りしておきます。

【藤原仲光】

藤原仲光(ふじわら の なかみつ、生没年不詳)は、平安時代中期の武士。藤原氏の流れを汲むと考 えられるが、詳しい系譜は不明。一説によると藤原北家秀郷流とされるが、伝説上の人物ともいわれている。藤原北家(ふじわらほっけ)とは、右大臣藤原不比等の次男藤原房前を祖とする家系。藤原四家の一つ。藤原房前の邸宅が、藤原南家の祖である兄の藤原武智麻呂の邸宅よりも北に位置したことがこの名の由来。 えられるが、詳しい系譜は不明。一説によると藤原北家秀郷流とされるが、伝説上の人物ともいわれている。藤原北家(ふじわらほっけ)とは、右大臣藤原不比等の次男藤原房前を祖とする家系。藤原四家の一つ。藤原房前の邸宅が、藤原南家の祖である兄の藤原武智麻呂の邸宅よりも北に位置したことがこの名の由来。

藤原仲義(塩川仲義)、幸寿丸らの父。

源満仲の家臣として仕え、満仲が都を離れて摂津国川辺郡多田に入部したのに伴い、同国池田の地に土着したとされ、現在の大阪府池田市伏尾町の八幡城址は、仲光の居城跡だとする説がある。

秀郷流であったと仮定した場合、秀郷の一族を追捕している満仲がなぜその後裔となる仲光を郎党にしたのかは不明瞭だが、源満仲と藤原仲光との間に起きた「美女丸・幸寿丸の事件」を機に満仲が隠居した後、仲光は多田院(現・多田神社)の主代殿となるなど、初期清和源氏の発展に貢献したとされる。また、高野山奥之院に存在する満仲の供養塔は仲光によって建立されたものであると伝えられる。

後代、仲光は平安時代の代表的武人として伝説化され説話が残された(詳細は『美女丸伝説』を参照)。現在、清和源氏ゆかりの寺院である兵庫県川西市の満願寺や小童寺、同宝塚市の普明寺などの境内に美女丸・幸寿丸と共に仲光の供養塔が存在する。仲光の後裔を称する氏族として、出羽池田氏や多田院御家人の筆頭として知られる塩川氏などがある

【逸話】

摂津国池田の地に住んだ後、池田仲光と名乗ったという説がある。以来、代々池田氏を名乗り平安末期の子孫とされる池田彦太郎秀盛兄弟の伝説が東北地方に残されている。 |

|

|

|

|

| TOPに戻る |

| 8 遊佐町「豊原の水上」に伝わる平家の落ち武者伝説。 |

「平家の落人伝説」としては、九州の五箇荘・椎葉村、四国では祖谷山村など、全国には60〜70ヶ所以上あるそうです。中には、小説やドラマの舞台になったり、或いは観光地として知られ、独特の風習や言葉、苗字などが伝わっていると聞きます。

この伝説は東北には数が少なく、①青森県八戸市島守地区~平家の落人が流れ着いたと伝わり、島守弁という独自の方言が残る。②宮城県仙台市青葉区定義地区~平貞義(平貞能)が落ち延びた。③鳥海山麓(山形県酒田市)~平家方として落ち延びた池田彦太郎秀盛兄弟が隠れ住んだ。秀盛の後裔と称する氏が戦国時代の土豪として存在し、最上氏等の家臣となった。④福島県南会津郡檜枝岐村~平家方として落ち延びた平氏・藤原氏の者が土着し、星姓、平野姓を称した。⑤岩手県久慈市宇部町~平重盛の隠し子の兄弟が大唐の倉に漂着し、後に氏を宇部と大沢の姓を称し、野田氏に仕えた。⑥岩手県北上市和賀町岩崎新田~永和元年(1375年)平家の落人の末裔であるマタギの四郎左エ門が深傷を負わせた大白猿を追ったところ、温泉に浸かっている白猿を見つけ、白猿の湯(夏油温泉)と名づけた。⑦岩手県大船渡市日頃市町平山

とありますが、残念ながら③鳥海山麓(酒田市)と一括りされて遊佐の地名はありません。

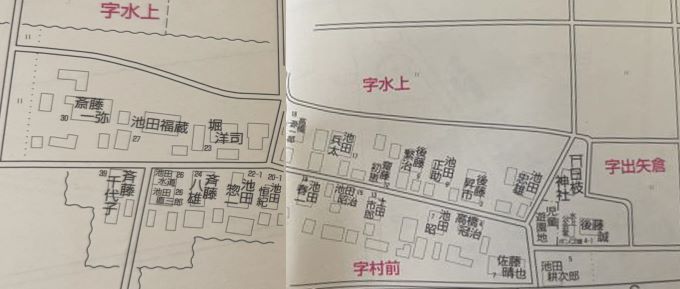

これまで四回連続して「落ち武者伝説」に触れましたが、ここでは遊佐に伝わる「平家の落人伝説」としてアピールしたいと思います。とは言え、紹介する「豊原の水上」に土地勘は全くありません。下段のゼンリン住宅地図を確認すると、24軒のうち半数が「池田姓」であると分かります。この村は日向川の直ぐ北側に位置し、殆どが農家を営んでおられると見受けられます。

先の頁で既に紹介していますが、山形県唯一の平家の落人伝説としとて、源満仲に仕えていた藤原仲光の後裔で、代々摂津国池田の地に土着していた池田源三郎快光という武士が、1185年3月の壇ノ浦の戦いで戦死。その5人の息子達は鳥海山麓に落ち延びて、源氏の厳しい探索から逃れるため別々に暮らす。長男・秀盛は土路沢(泥沢)(とろさわ)の山中に、二男は最初に辿り着いた升田の谷の奥地に、三男と四男は芹田(せつだ)に、五男は平坦な豊岡(現在の遊佐町豊岡水上)に分かれて、いずれも日向川流域に住み続けて子孫を残しています。

5人の兄弟が遊佐郷に落ち延びた当時の庄内を考察しますと、約300年間存続した城輪柵は蝦夷を平定後は軍事施設として役割を終えつつありました。庄内平野では遊佐、大泉、櫛引の三大荘園が営まれており、この荘園に関連する豪族たちは、のちに武将として育っていく時代でした。 それに同じ頃、源義経が京都を脱すると後白河法皇からの「義経追討宣旨下る」のは1185年11月のこと。また「酒田の開祖」とされる徳尼公(とくにこう)が、源頼朝から奥州藤原氏が滅ぼされ平泉を脱し、出羽国の酒田や遊佐方面に逃れたのが1189年(文治5年)のことでした。これら時間の流れからすると、5人の兄弟が落ち延びたのは、義経や徳尼公より一足早く出羽の地に逃れて来たと推測されます。

5人の兄弟たちも義経追討令の中で、けっして安堵出来る環境ではなかったと思われます。

この豊原の水上に、証拠となる独特の風習や言葉の伝承の有無は分かりませんが、まずは、大阪の摂津国池田の地名である池田姓がまとまっているだけでも十分な伝承と思われます。 |

|

|

|

|

|

| TOPに戻る |

| 9 飽海郡の「飽海(あくみ)」の意味や言われは? |

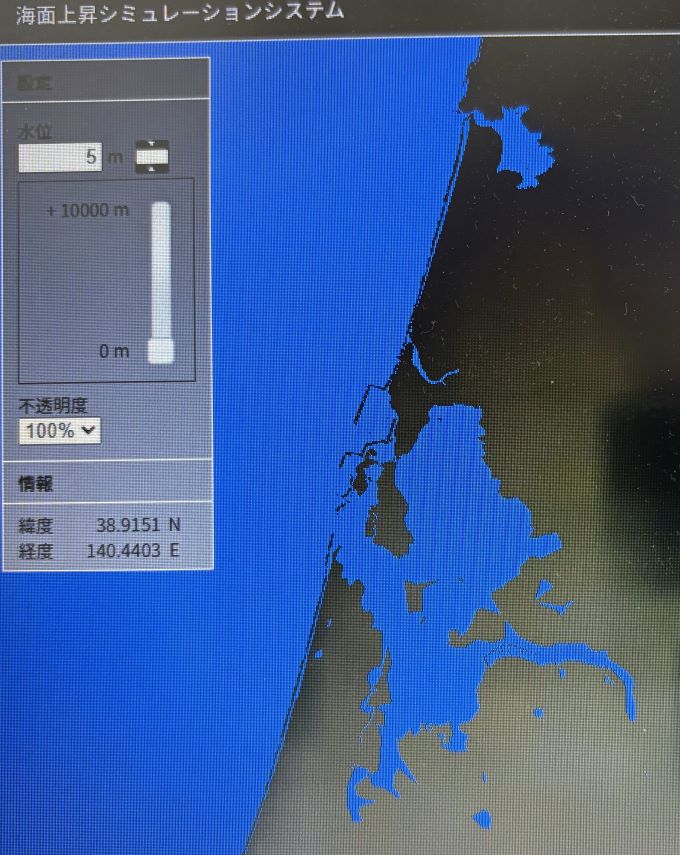

随分と昔の話ですが、父親と遊佐や野沢、飽海などの「地名談義」をする機会がありました。今も覚えているのが、飽海郡の「飽海」の意味はと聞 くと、父親は「この辺りは飽きるくらい海だった」と言う乱暴な解釈をした返答だったのです。 くと、父親は「この辺りは飽きるくらい海だった」と言う乱暴な解釈をした返答だったのです。

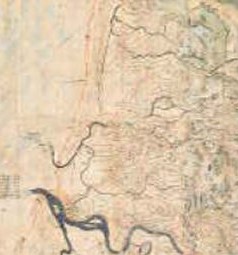

確かに、庄内平野は全般に5~15メートルと海抜が低く、酒田は昔は「砂潟」と呼ばれていたように、特に最上川の河口辺りは近年護岸工事が強化されるまで複雑な流れで、湿地帯や溜池の痕跡が幾つもありました。右の絵図は1644年当時の「正保庄内絵図」の切抜きですが、川の流れは最近のものとかなり変化していることが分かります。

酒田市立光丘文庫保存の「飽海郡誌」に由利郡の伝説として、「阿古之入江という南北二十里(約10キロ)の江海があった」という有力な説があります。これから「阿古之入江」から「阿久美」となり、後に「飽海」になったと解釈しているようです。吹浦辺りから庄内平野方向に進むと、かなり広い内海が広がっていたことが想像できます。この伝説は平安時代なのか、縄文時代なのか不明ですが、いすれにしても平安海進か縄文海進により、海面が5~6メートル高かった時代の話しと理解できます。

遊佐町の丸池様の近くで農地の区画を整理事業の試掘中に、縄文時代の「小山崎遺跡」が発見され、2020年に国指定史跡に指定されています。ここは現在の海岸線からは、約2キロも内陸なのに貝塚も発見されています。貝塚の殆どは過去に海岸線に近い遺跡で発見されていますから、この「小山崎遺跡」も海岸線の側だった可能性が高いと思います。また、遊佐町の月光川や野沢川、高瀬川は、近年まで水運に利用されていた河川です。私が子供の頃には、月光川も高瀬川にも小舟が浮かんでいたものです。気になるのは、「津」は 船つき場の意味がありますが、今の遊佐中学校近くに「平津」の地名もありますから平安海進があった昔は、この辺りに船つき場があった可能性もあります。

丸池様近くの「小山崎遺跡」の標高は不明ですが、きっと、この辺りまで海岸線が迫り、遊佐界隈はかなりの範囲を船で往来出来た可能性もあります。そうなると、父親が語った「この辺りは飽きるくらい海だった」と言う説もまんざら出鱈目ではないことになります。今後は小山崎遺跡や周辺のさらなる発掘で、舟や漁具などが発掘されたら裏付資料になると思います。 |

|

| 海面が5メートル高くなると、これだけの地域に海水が満ちてきます。 |

|

| 10 野沢には20本以上の橋があります。数だけではきっとギネス級と重います。 |

「橋」にまつわる諺や逸話として、「石橋を叩いて渡る」、「危ない橋を渡る」、「危ない橋も一度は渡れ」、「急がば回れ瀬田の唐橋」など、いろいろ思い出すことができます。また、トンチが得意な一休さんは「このはしわたるべからず」の看板を無視して、「橋のまん中を渡りまし ょう」「端(はし)を渡わたらなければよいのです」などは面白い話です。 ょう」「端(はし)を渡わたらなければよいのです」などは面白い話です。

遊佐町の野沢村は1キロ四方くらいの小さな村です。

「野沢」の地名のとおり、鳥海山麓に位置しており、山の傾斜が始まる立地から、山方面から流れる河川が、野沢川、龍沢、地抜川、高瀬川、この他にも名もない小川が村の中に数本ありますから、それらに架かる小さな橋を含めると20本以上の橋を数えることが出来ます。数だけでは、きっとギネス級の数と勝手に思っています。

村の中には、地図にも載らない横幅1メートルに満たない細い板の「一本橋」が架かっています。確認はしていませんが、近所の村人が資金を出し合って架けたものと思います。

今では、右上の写真のように両側に簡単な手すりも取り付けていますが、かつては手すりもありませんでした。子供当時は川の水量が多いと怖いと思ったものです。自転車に乗れるようになると、この橋を自転車に乗ったまま渡る度胸試しをやっていました。

しかし、こんな危険な遊びの延長の結果で、悲劇が発生してしまいました。

今から40年以上も前ですが、近くに住む30歳すぎの男性が、この野沢川に架かる「一本橋」から転落して亡くなっています。私より2~3歳上でしたが、良く我が家に遊びに来ては、小学校3年位なのに逆立ち歩きを何度も見せてくれました。まるで猿回しを見ているようで、楽しい思い出があります。きっと、自分でも運動神経が良いと思っていたのでしょうが、冒頭の逸話のように、「急がば回れ瀬田の唐橋」のような事故になったのでした。結果的には、直ぐに手すりが設置されたり、子供達への警鐘として語り継がれています。残念ですが、事故や災害が発生した場合の具体的な再発防止対策の良い例になったと思う以外にありません。

|

| |