|

|

| 野沢の話題 5 |

|

|

|

1 遊佐町「スマホ道場」講師は地域おこし協力隊の皆さん

~遊佐町の65歳以上の高齢者は、5,507人のうち、15人に一人が門下生

2 野沢から久々に遊佐町の議員が誕生した。

~2004年の少年議員選挙で野沢から立候補した佐藤永里さんが当選です。

3 過疎化対策「飛島スマートアイランドプロジェクト」は陸の孤島に応用出来るか。

~いずれ「陸の孤島」と呼ばれる集落にも、間違いなく訪れる問題です。

4 新潟延伸案、新庄延伸案、どっちでもいいから早く延伸して欲しい

~ 「二兎を追う者は一兎をも得ず」にならないかと憂慮しています

5 せめて町長や町議会議員の皆さんは、率先してSNSで情報発信して欲しい。

~議員の皆さんが情報発信しなかったら、何を考えているか分かりません。

6 野沢から田園調布の社長夫人になって大出世した女性の話し

~ 「素敵な明日」のような明るい人生を歩まれたと思っています。

7 野沢の梅津幸士さんが傾聴ボランティア養成講座 受講生募集中

~今年の傾聴ボランティア養成講座は終了しており、来年再び募集するそうです。

8 「傾聴」の大切さは、分かったふり、共感しているふりはダメです。

~私は期せずして真剣に聞いていただけ。それが結果的に良かったのでした。

9 野沢には「ウメズ様」と呼ばれる家があります。

~そう呼ばれるには、それなりの理由がありました。

10 父親・惣作は外傷後ストレス障害(PTSD)の可能性が高かった。

~生き残ったことに対する罪責感は何度も語るときがあった。 |

| TOPに戻る |

| 1 遊佐町「スマホ道場」講師は地域おこし協力隊の皆さん |

このホームページを再配信して一か月半、ようやくネットにつながっているパソコンでグーグルや ヤフーの検索エンジンや、iPhoneのSafari(サファリ)などで検索出来るようになりました。そこで、兄弟や近い親族、友人らに電話で検索要領などを伝えているのですが、殆どが無関心状態で、まるで時代が違う人達と話している感覚です。 ヤフーの検索エンジンや、iPhoneのSafari(サファリ)などで検索出来るようになりました。そこで、兄弟や近い親族、友人らに電話で検索要領などを伝えているのですが、殆どが無関心状態で、まるで時代が違う人達と話している感覚です。

電話の相手は全員が75歳の私より年下で、ボケるにはまだ早すぎる年齢です。

このホームページは、私が50歳のとき作成し配信したものです。両親が我が家を訪問したとき、これを見せると「こんなことが出来る時代になったのか。」と驚いていましたが、それ以上の関心を示すことありませんでした。こんな状況なので、兄弟姉妹、親戚、友人らにも何も教えていません。そのうち父親も死亡し、10年位配信した頃にホームページを遮断しています。それが時代が流れて、親族らの携帯やスマホを覗くと、皆さん高性能の機種を手にしているので15年ぶりに再配信の決断をしたのです。

このような経緯は、今回のテーマにはどうでもいい話しですが、近年では「OA 時代(Office Automationの略)」とか「IT時代(Information Technologyの略)」などと言われています。 時代(Office Automationの略)」とか「IT時代(Information Technologyの略)」などと言われています。

しかし遊佐町界隈では、その実態は光回線を会社や店舗の事務所、自宅に入れてないなど、まだまだお寒い現状と感じています。光回線を入れてWi-Fiに接続すればパソコンは勿論、スマホのデータ使用量を気にせず、家族全員のスマホのデータ量が少なくスマホの料金を大幅に節約できるのです。

さて最近、遊佐町の地域おこし協力隊の渡辺真央さんが開く「スマホ道場」が好評と知りました。 せっかく高価なスマートホンや携帯を持っていても、使い方が分からなかったなら「宝の持ち腐れ」ですから、この「スマホ道場」に足を運んで欲しいものです。なお、スマホ道場を立ち上げた初代師範の渡辺真央さんは今年(2025年)5月で協力隊を卒業しています。

そして、二代目師範は秦秀平さん、三代目師範は吉田実さんとありますが、渡辺真央さんも卒業後もスマホ道場に携わる予定ですとあります。

私の親族も是非受講して欲しいものです。 |

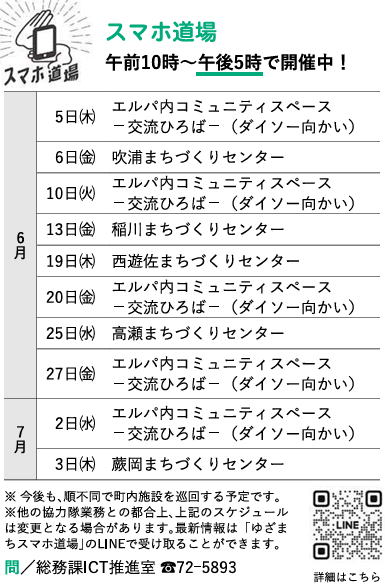

下段は、今年の当面のスマホ道場の開催日程です。このようなとき、野沢の公民館は

Wi-Fiに接続していないので講習会も開催できないことは残念なことです。 |

|

| |

| TOPに戻る |

| 2 野沢から久々に遊佐町の議員が誕生した。 |

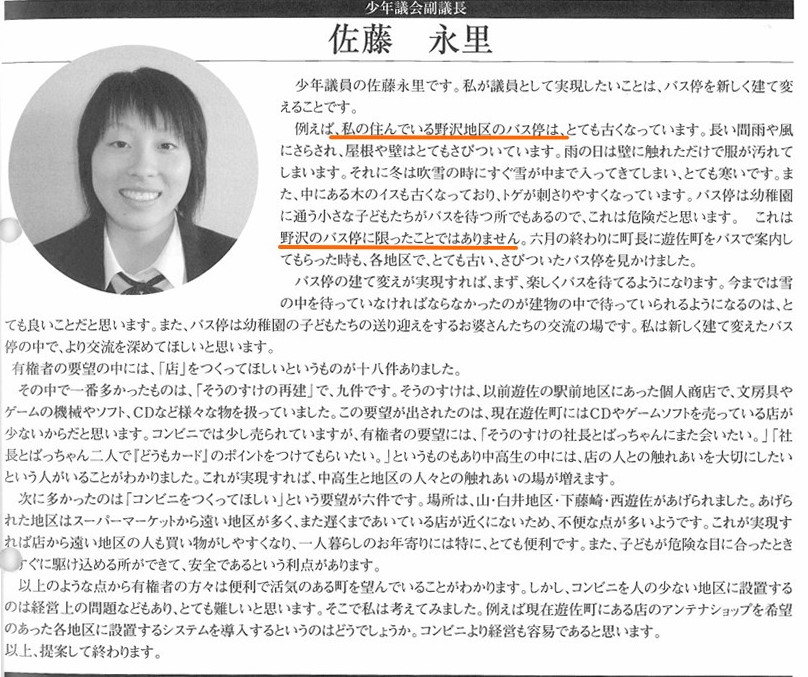

山形県遊佐町では、2002年当時の小野寺喜一郎町長の発案で「少年議員」が設立されました。

これは少年議員10名、少年町長1名が選出されるという斬新な企画によって、町全体も政治に関心を持つようになって、選挙の投票率も全国トップと報じられたことがありました。今回の情報は、「第一期、第二期の遊佐町少年議員」の古い話しです。20数年前、少年議員に立候補した野沢のヨスケの佐藤千広さんが初代少年議員に、更に、翌年の第二期遊佐町少年議員には、やはり野沢の佐藤永里さん(当時、酒田西高校三年)が選ばれていました。だいぶ時が流れていますから、千 広さんも永里さんも、現在は35~37歳位でしょうか。今も野沢にお住まいかも知りませんが、あなた方のような積極的な方は、野沢では本当に貴重な存在と思って記事にしております。 広さんも永里さんも、現在は35~37歳位でしょうか。今も野沢にお住まいかも知りませんが、あなた方のような積極的な方は、野沢では本当に貴重な存在と思って記事にしております。

野沢出身の町会議員や町長は、1954年(昭和29年)9月7日就任したハチジョロの遊佐町初代町長・渋谷八三郎以来誰もいないのです。第一、立候補した方もいないハズです。町会議員が野沢から誕生しない理由は、有能な人材は居るのに「村人にまとまりがないから」と言うことです。これにも理由があって野沢村の上・中・下は、昔は別々の村だったのです。、1876年(明治9年)、「上野沢村」「下野沢村」「下野沢新田村」が合併し「野沢」として発足しています。お二人の近況などは全く知りませんが、野沢にはこのような積極的な人材が少ないのです。それでも、最近では、時代も変わって若い人達の中に適任者が育っているものと期待しております。

本物の町会議員に立候補するには、まず、二元代表制や地方分権など地方自治の基本的な知識が大切です。そして、町や村の実態と問題点を正確に把握して、その問題に対して、独自の視点から具体的な解決案や対策を勉強して欲しいものです。それに、選挙は一人では戦えませんから、周囲から「あの人ならなって欲しい」と積極的に後押しされるような人物であることです。また、自分の出身地周辺者や仕事関係者、同窓生らからの支援は大切ですから、票を固める作戦も大切です。

因みに、松永裕美町長は「遊佐町での高齢者の足(交通手段)の確保」「小学生の英語教育の充実や農産物の魅力発信の強化」「町の災害対応力の向上」等を公約しています。果たして取り組みの現状は如何でしょうか。町会議員は町長のチェック機能を果たす必要がありますから、対抗意見も重要です。また女性候補は、男性候補より有利な面が多々ありますが有力な支援者や選挙参謀をお願いして、数年かけて緻密な作戦を練ることです。世間で言われるような、多額の資金をかける必要はありません。この記事は、佐藤さん個人を特定したものではないことをお断りしておきます。

なお、近年の遊佐町会議員の当選ラインは約400票です。 |

|

|

|

| TOPに戻る |

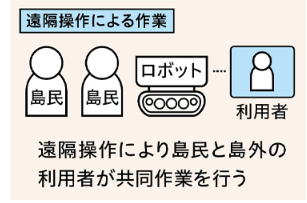

3 過疎化対策「飛島スマートアイランドプロジェクト」は陸の孤島に応用出来るか。

|

酒田市飛島勝浦の「なごし旅館」には、父親の惣作はビアク島で戦死した鈴木芳郎上等兵の親族が経営しているからと、何度か出かけては飛島名物のリットル瓶入りの「イカの塩辛」を土産に買ってきていました。また、甥が酒田郵便局に採用されると、直ぐにも飛島郵便局に約5年勤務していました。数年経ったころ、「島勤務が良いのは島部派遣手当が付く事と無駄使い出来ないので貯金が貯まること」と語り、更に、結婚相手に話しに及ぶと、「島には若い女性は一人もいない。」などの島勤務の厳しい現状を語っていました。

さて、飛島は1950年(昭和25年)に酒田市に編入され、昭和30年(1955年)「離島振興法」が出来ると最初に離島振興の指定を受けた島と聞いています。以来、産業振興や生活の不便解消策などの対策がいろいろ講じられたものの、人口減少に歯止めはきかず、超高齢化が加速しており、かつては1500人超の人口が最近では150人前後で、且つ高齢化が進み平均年齢は75歳くらいと聞きます。

以前は、幼稚園、小、中学校も全て揃っていたのに、現在は全て閉鎖だそうです。

このような生活環境が厳しい飛島に対して、まず「海底光ファイバーケーブル及び島内の光通信環境」を整備しています。そして、島内外の通信環境を整備したほか、既存の公共施設内に日用品販売施設を整備し、島民及び観光客向けの、スマホから注文して、指定した店舗で受け取り・ 支払いができる「スマートオーダーシステム」を構築。更に、e-モビリティ(エレクトロモビリティ)を活用した配送サービスを実施。医療機関として「酒田市立飛島診療所」は看護師2名が常駐し、急患がいる時は酒田市立八幡病院の医師がテレビ電話による遠隔診療を行なうと知りました。 支払いができる「スマートオーダーシステム」を構築。更に、e-モビリティ(エレクトロモビリティ)を活用した配送サービスを実施。医療機関として「酒田市立飛島診療所」は看護師2名が常駐し、急患がいる時は酒田市立八幡病院の医師がテレビ電話による遠隔診療を行なうと知りました。

これらの取り組みは、国土交通省が推進する「スマートアイランド推進実証調査」の採択を受けた実証実験であり、ICT(情報通信技術)などの新技術で離島特有の課題解決を図る目的で推進中です。(詳しくは下段のYouTubeで)

残念ながら、飛島のような過疎化・人口減少は、いずれ日本全域に及ぶことが予測されています。この過疎化対策として、日本の先端技術を活用した取り組みは、飛島同様に陸の孤島になりつつある集落にも、いずれ応用出来るものと期待しております。

【具体的内容】

・本土と飛島を繋ぐ海底光ファイバーケーブルを整備するとともに、島内の光回線網を整備し、高速通信環境を整備した。

・公共施設を一部改修し、日用品や観光客向けの商品販売を行う店舗を整備した。

・店舗で扱う商品及び飲食サービスをスマートフォンで島内どこからでも注文可能なスマートオーダーシステム「うみねこちゃん」を開発した。

・注文された商品は、小型e-モビリティを用いて配達を行った。(ガソリン調達の問題、狭隘な道路の問題から小型e-モビリティを選定)

|

| |

|

|

|

| TOPに戻る |

| 4 新潟延伸案、新庄延伸案、どっちでもいいから早く延伸して欲しい。 |

「日本列島改造論」は1972年(昭和47)に田中角栄通商産業相(当時) が発表した政策構想で、国民経済の発展と、国土の均衡のとれた開発と、国民生活の向上を目指す総合開発を目的としたものでした。当時、飛ぶ鳥を落とす勢いの田中角栄に期待すると共に、この国土の均衡のとれた開発計画に心躍らせたものでした。特に、1972年(昭和47年)に発表した政策綱領「新幹線を全国に・・」との田中角栄の鉄道政策には無条件に期待し、「いずれ東京から3時間くらいで帰省出来る。」かと夢見たものでした。しかし、あれから53年の歳月が流れています。 が発表した政策構想で、国民経済の発展と、国土の均衡のとれた開発と、国民生活の向上を目指す総合開発を目的としたものでした。当時、飛ぶ鳥を落とす勢いの田中角栄に期待すると共に、この国土の均衡のとれた開発計画に心躍らせたものでした。特に、1972年(昭和47年)に発表した政策綱領「新幹線を全国に・・」との田中角栄の鉄道政策には無条件に期待し、「いずれ東京から3時間くらいで帰省出来る。」かと夢見たものでした。しかし、あれから53年の歳月が流れています。

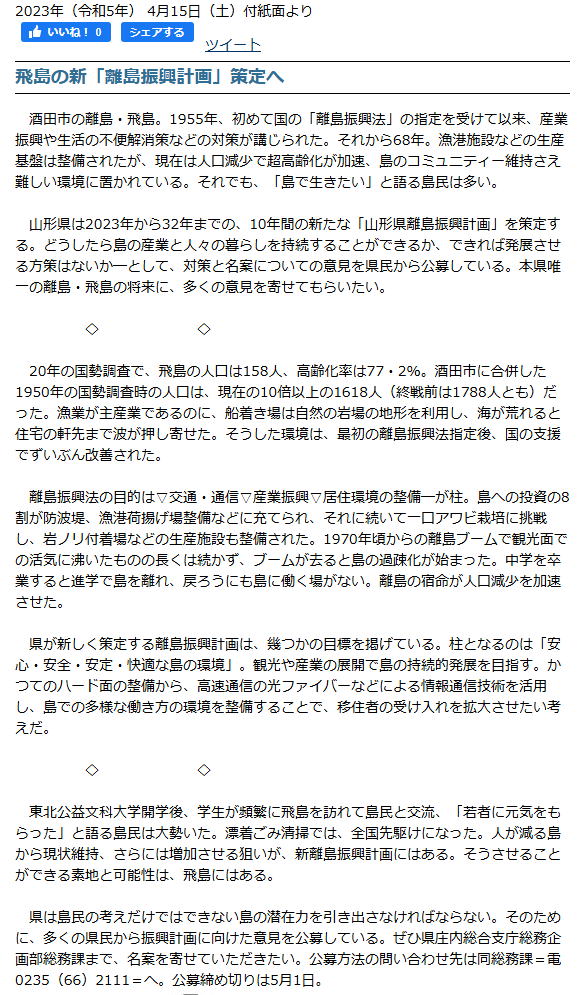

これまで聞こえて来た新幹線関連報道では、新潟から羽越本線を北上する案、陸羽西線の新庄から酒田方面に延伸する案がありましたが、決めかねているように見えます。新幹線事業のような大規模公共インフラ整備は、裏側で激しい駆け引きがあるそうですが、それより、利用者の利便性を優先した決断が欲しいものです。

現在、陸羽西線の新庄~余目間は、高規格道路建設のため運休しバス代行を行なっています。

この線は以前からミニ新幹線構想がありましたが、最近では声が小さくなってます。陸羽西線運休は道路用トンネル改修工事が主目的のようですが、出来れば陸羽西線の線路も改修して山形新幹線を新庄から酒田まで延伸出来ないものかとも思います。羽越本線の新潟からの延伸ばかりに拘っては、村上から温海辺りのトンネル工事の難しさもあり、あと50年はかかりそうです。

そして 「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということにならないかと憂慮しています。 |

|

|

|

| TOPに戻る |

| 5 せめて町長や町議会議員の皆さんは、率先してSNSで情報発信して欲しい。 |

「選挙ドットコム」は日本最大級の選挙・政治ポータルサイトで、政治的公平・公正を旨 として、イチニ㈱が運営しています。”選挙をオモシロク”を合言葉に、政治家や政党、キーマンへのインタビューや、選挙の結果解説など、選挙に関係する様々な情報を配信しています。とアピールしています。「選挙ドットコム」のホームページで遊佐町の町長選挙や町議会議員関連を調べても、関係者からの情報発信を殆ど探すことは出来ません。 として、イチニ㈱が運営しています。”選挙をオモシロク”を合言葉に、政治家や政党、キーマンへのインタビューや、選挙の結果解説など、選挙に関係する様々な情報を配信しています。とアピールしています。「選挙ドットコム」のホームページで遊佐町の町長選挙や町議会議員関連を調べても、関係者からの情報発信を殆ど探すことは出来ません。

辛うじて、見つけたのは、松永町長と遊佐議員のフェースブックくらいです。とわ言え松永裕美町長の最終更新は去年の3月です。辛うじて合格と思うのは遊佐亮太議員でフェースブックで頻繁に情報発信しています。私どもは、この方の情報で町の現況を知ることが出来るし、そして、議員個人が何に関心を持って活動しているか知ることが出来るもので、町全体の活性化につながると思います。議員の中には、定期的な活動報告会やチラシなどで有権者に知らせるから、「そんなもの必要ない」と反論意見もあるでしょうが、世の中の趨勢を判断して、SNSによる情報発信も真剣に加えて、インフルエンサー(influencer)になって欲しいものです。そして、「選挙ドットコム」を戦略的に活用するくらいの意気込みで願いたいものです。

尚、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は基本的には無料です。 人気サービスである「X(旧Twitter)」「LINE」「Instagram」「Facebook」「YouTube」はいずれも無料です。 |

|

|

下段は「選挙ドットコム」からの情報です。SNS利用状況が一目瞭然です。

「選挙ドットコム」に顔写真をメールで送信すれば掲載して頂けます。

それなのに、遊佐町町議会議員の候補者は誰も、その手続きをしていない事が分かります。 |

|

|

|

| TOPに戻る |

| 6 野沢から田園調布の社長夫人になった女性 |

良く知っている家ですが、ここでは家号や名前は一切伏せます。最近(6月11 日)「徹子の部屋」に鰐淵晴子さんが出演していたので55年ぶりに思い出したことです。鰐淵晴子(1945年4月22日生)は、私が高校一年当時の1965年(昭和40年)、石坂洋次郎の小説をドラマ化した『風と樹と空と』に出演していました。内容は、福島県出身の沢田多喜子(多喜ちゃん)が東京の田園調布の社長宅のお手伝いさんとして就職するのですが、田舎育ちの多喜ちゃんが慣れない土地で巻き起こす様々の騒動を明るく描いていました。 日)「徹子の部屋」に鰐淵晴子さんが出演していたので55年ぶりに思い出したことです。鰐淵晴子(1945年4月22日生)は、私が高校一年当時の1965年(昭和40年)、石坂洋次郎の小説をドラマ化した『風と樹と空と』に出演していました。内容は、福島県出身の沢田多喜子(多喜ちゃん)が東京の田園調布の社長宅のお手伝いさんとして就職するのですが、田舎育ちの多喜ちゃんが慣れない土地で巻き起こす様々の騒動を明るく描いていました。

このお手伝いさんのドラマに刺激されたのかは知りませんが、この直後頃、野沢から田園調布の某会社の社長宅のお手伝いさんとして就職した女性がいました。就職した経緯は知りませんが私が東京に出て二年目頃、帰省していたところに、その女性の母親が我が家に訪ねて来て「〇〇が田園調布の社長の息子と結婚 した。コノジョ(最近)行って来た。立派な家だった。」などと自慢げに語りに来たのでした。そして、住所と電話番号まで記載したメモを渡され、「電話してみてくれ」と頼まれたのでした。我が家の父親も「本当の玉の輿に乗った話だの―えがったのー」と驚いていたものです。 した。コノジョ(最近)行って来た。立派な家だった。」などと自慢げに語りに来たのでした。そして、住所と電話番号まで記載したメモを渡され、「電話してみてくれ」と頼まれたのでした。我が家の父親も「本当の玉の輿に乗った話だの―えがったのー」と驚いていたものです。

当時、私は文京区に居住しており、田園調布の事は知ってはいましたが行った事は無かったのに、数日後に義務的に電話すると本人が若奥様ぶりの明るい声で電話に出てくれました

私はわざと方言丸出しの言葉で話すと「あんらー、おぼげだ(驚いた)」と直ぐに切り替えていました。たいして話す話題もないので「おめでとう」と挨拶程度の会話だけで責任を果たしたと思い電話を切っています。その後は、そこの父親が社長を引退すると、その息子が社長に就任し正に社長夫人になった話が聞こえて来ました。あとは思い出すことも無かったのですが、鰐淵晴子さんのテレビ出演で思い出し、ついでに、昭和35年当時丑家の庭先で撮影した写真を見つけたのです。

写真は、縮小しぼやかしておきますが、本人や家族の皆さんが見たら分かると思います。

そして鰐淵晴子さんが歌った「素敵な明日」のような人生を歩まれていると思っています。

「何が楽しいのと 人に聞かれたわ そんな様子はしていないのに 風が唄ってる樹々がそよいでる 空が美しく 澄んでいる 若い私は それだけで生きてることが楽しくなるの」 |

| |

|

|

| TOPに戻る |

| 7 野沢の梅津幸士さんが傾聴ボランティア養成講座 受講生募集中。 |

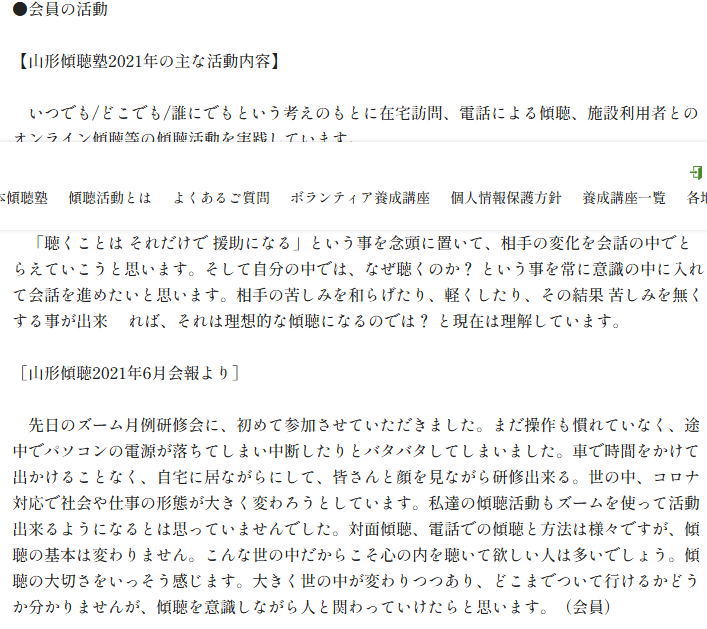

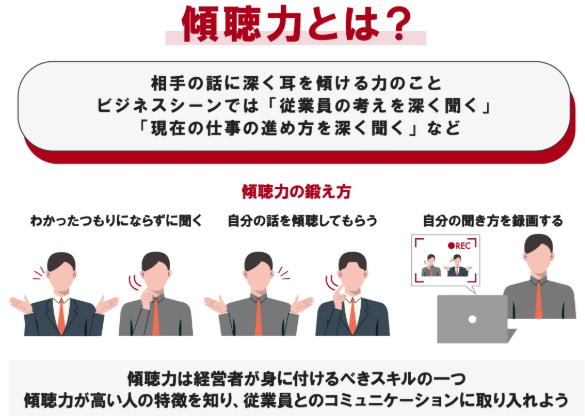

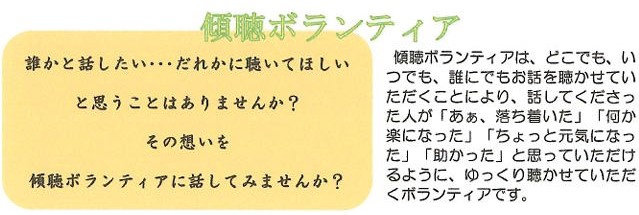

遊佐町野沢の梅津幸士さんが、「傾聴ボランティア養成講座」の受講生募集中とあります。

「傾聴ボランティア」は、はじめて聞く言葉で、たいした知識はありませんが、「傾聴」は「耳を 傾ける」という語感からは何となく意味は伝わってきます。人は長い人生の中で、幾多の困難な場面に遭遇するものであり、同時に様々の悩みを抱えるものです。その悩みを人に話すことで、気持ちがスッキリしたり、心が軽くなるものです。きっと、「傾聴ボランティア」とは、その被災者・被害者・介護者らの困っている方々の話を聴くという献身的な活動の手助けをするボランティア活動と思われ、とても立派な活動と思います。 傾ける」という語感からは何となく意味は伝わってきます。人は長い人生の中で、幾多の困難な場面に遭遇するものであり、同時に様々の悩みを抱えるものです。その悩みを人に話すことで、気持ちがスッキリしたり、心が軽くなるものです。きっと、「傾聴ボランティア」とは、その被災者・被害者・介護者らの困っている方々の話を聴くという献身的な活動の手助けをするボランティア活動と思われ、とても立派な活動と思います。

何か悲惨な災害や事件が発生すると、被災者や被害者の「心のケアが大切」などと簡単に言いますが、簡単ではないことは私も知っています。この専門家としては、「精神科や心療内科の医師」「カウンセリングの専門家」などがおられますが、一般的にはこのような機関は、敷居が高いし、金がかかるし、人材が少ないのです。

この穴埋めをしようとしているのが梅津幸士さんの活動と思われます。

梅津幸士さんが発信している資料では、「話を聴く」姿勢から、さまざまな困難の中に生きている人達の声に耳を傾けることで、気持ちが落ち着き、考えが整い、生きる力が湧くという援助を目指します。この「傾聴による援助」を学び、実践するボランティアを育成することが講座の目的です。講座の修了生は在宅(高齢者)や県内約30ヶ所の介護施設(酒田市:かたばみ荘、幸楽荘、芙蓉荘、あおい、シェモア、ライフケア黒森、さくらホーム広野)でボランティアとして活動しています。なお、コロナ禍以後、施設訪問はお休みしていましたが、今年から一部再開しています。」

とあります。今朝(2025.6.14)、梅津幸士さんに直接電話で確認したところ、今後も「傾聴ボランティア養成講座」を続けると語っていました。なお、今年の傾聴ボランティア養成講座は終了しており、来年再び募集するそうです。

【お問い合わせ先】〒999-8303 飽海郡遊佐町野沢字仁田々200 梅津幸士

電話 090-9533-0532

メール kogi@sea.plala.or.jp 山形県傾聴塾指導者 梅津幸⼠

電話 090-9533-0532(ショートメールでのご連絡/お問合せもOK)

荘内日報社-ニッポー広場 |

傾聴ボランティア養成講座 受講生募集中

傾聴ボランティアは、さまざまな困難の中に生きている人達の

声に耳を傾けることで、気持ちが落ち着き、考えが整い、生きる力

が湧くという援助を目指します。この「傾聴による援助」を学び、

実践するボランティアを育成することが講座の目的です。

講座の修了生は在宅(高齢者)や県内約30ヶ所の介護施設(酒田市:

かたばみ荘、幸楽荘、芙蓉荘、あおい、シェモア、ライフケア黒森、

さくらホーム広野)でボランティアとして活動しています。

なお、コロナ禍以後、施設訪問はお休みしていましたが、

今年から一部再開しています。

お問い合わせ先:〒999-8303

飽海郡遊佐町野沢字仁田々200 梅津幸士

電話 090-9533-0532

荘内日報社-ニッポー広場 |

【日本傾聴塾】傾聴ボランティア 日本傾聴塾

「聴くことは それだけで 援助になる。私たちは いつでも、どこでも、誰にでも援助になる聴き手として傾聴活動を実践しています。」とアピールしています。 |

|

|

|

|

| TOPに戻る |

8 「傾聴」の大切さは、分かったふり、共感しているふりはダメです。

|

父親の惣作が戦争体験を記録していたことを知ったのは、私が35歳くらい、父親が65歳くらいでした。父親が先の大戦の激戦地ニューギニアのビアク島から命からがら生還していたこ とは、幼少時から良く聞かされた話しですが、細かい記録を綴っていたことはそれまで知りませんでした。当時、私はパソコンを覚えたばかりで、惣作が乱雑にメモった記録をパソコンに転写しつつ、情報の足りない箇所は目黒区の防衛省防衛研究所の戦争資料館(現在は市ヶ谷に移転)に頻繁にでかけては調査して補足し、出来るだけ正確を期したものでした。 とは、幼少時から良く聞かされた話しですが、細かい記録を綴っていたことはそれまで知りませんでした。当時、私はパソコンを覚えたばかりで、惣作が乱雑にメモった記録をパソコンに転写しつつ、情報の足りない箇所は目黒区の防衛省防衛研究所の戦争資料館(現在は市ヶ谷に移転)に頻繁にでかけては調査して補足し、出来るだけ正確を期したものでした。

この程度の内容なのに、父親が東京の我が家に滞在した期間だけでは足りず、お盆などに帰省した際もしつこく聞き直したものです。途切れ途切れの加筆ですから、完成するまで一年ほどの期間を要しています。しつこく聞き直しても嫌な顔をしないで、かなり細かい描写まで語ってくれました。何を言いたいのかと言いますと、父親の惣作はビアク島のことを語るときは、とても生き生きしていたことです。

惣作はけっして温厚な性格でなく、若いときから殺伐とした印象があったことは親族や村人もご存じと思います。

悲惨な戦争体験から立ち直れない若者を描いた映画「ランボー」はヒットし、今も頻繁に再放送されています。映画が作られた1982(昭和57年)当時のアメリカは、ベトナム戦争(1955~1975)からの帰 還兵が多く、その帰還兵の就職もスムーズに行かず、多くの国民から理解されず一部の帰還兵は違法薬物や犯罪に走るなど、浮いている存在だったのです。しかし、その心境を理解し国民から共感を得てヒットしたという背景がありました。何も派手な戦闘シーンや「ランボー」のクールでニヒルさだけが受けた映画ではなかったのです。 還兵が多く、その帰還兵の就職もスムーズに行かず、多くの国民から理解されず一部の帰還兵は違法薬物や犯罪に走るなど、浮いている存在だったのです。しかし、その心境を理解し国民から共感を得てヒットしたという背景がありました。何も派手な戦闘シーンや「ランボー」のクールでニヒルさだけが受けた映画ではなかったのです。

さて、「傾聴」とは、心理的なサポートとされるカウンセラーに用いられるコミュニケーション技法の一つです。その本質は、相手を深く理解することにあります。誰でも親身に話しを聞いてもらえることは嬉しい事です。聞き手には、相手への理解が深まることで、信頼関係が構築されます。相手のことを理解できていないと適切なアドバイスや指導ばできません。いくら上手いことを言っても、信頼関係が不十分では相手には響かないのです。

私が父親から、戦争体験を聞き出した当時は、このような立派な考えなど持ち合わせていなかったのですが、結果的には「傾聴」の目的に沿った流れになっていたのでした。

その後、1995年OSが「Windows95」のパソコンが発売されると、パソコンの使い勝ってもインターネット利用も格段に使い易くなり、インターネットによる情報配信要領を独学で学び、これを配信すると実に満足げな顔をしていたものです。きっと、長年「戦争の悲惨さを郷里や国民に伝えたい。」と思っていた事が一定の目的を達成したと思い、心のやすらぎを覚えたのでしょう。

その後、新聞記者からの取材を受け、新聞記事になったときも似たような顔をしていました。 |

遊佐町野沢の梅津幸士さんから、このような感想を頂きました。

「お父様の手記を一気に読ませて頂きました。ほんとうに奇跡の生還だったのですね。汽車から降りて遊佐の床屋さんで無料で散髪してもらったこと。妹さん二人からリヤカーに乗せられて藤崎の亡き戦友の実家に行ったことがとても印象に残りました。惣作さんの面影を偲びながら、読ませていただきました。これほどの体験をされたのに、当初、誰からも理解されずに、他人から後ろ指を刺された感覚を持たれていたことは、体験の重さに加えて、耐えがたい苦しみを抱えておられたのでしょう。手記が公にされてほんとうに良かったですね。また、お父様の良き『傾聴者』だったことは、何よりの親孝行をされましたね。」「お元気なうちに私も話を聞きたかったですね。」

と心温まる内容の感想を頂きました。

長く心療の現場で、多くの患者さんに接した人でなければ、このような思いやりのある感想を語ることは出来ないと思います。それなりの年齢になられたようですが、益々のご活躍を期待しております。 |

|

|

|

| TOPに戻る |

| 9 野沢には「ウメズ様」と呼ばれる家があります。 |

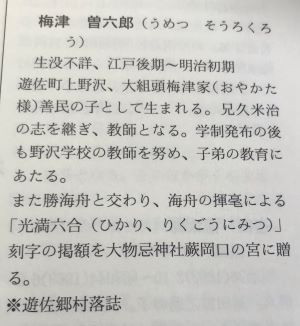

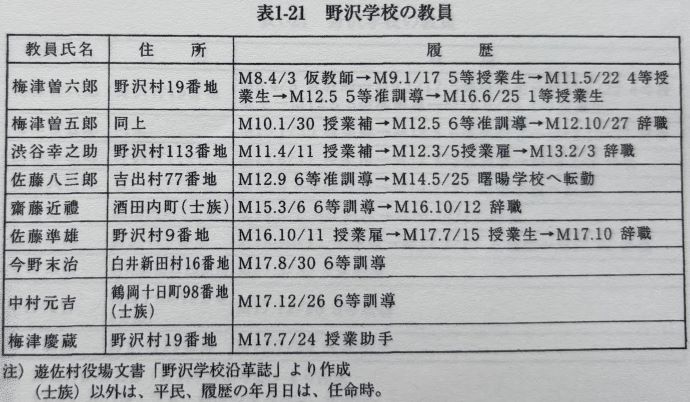

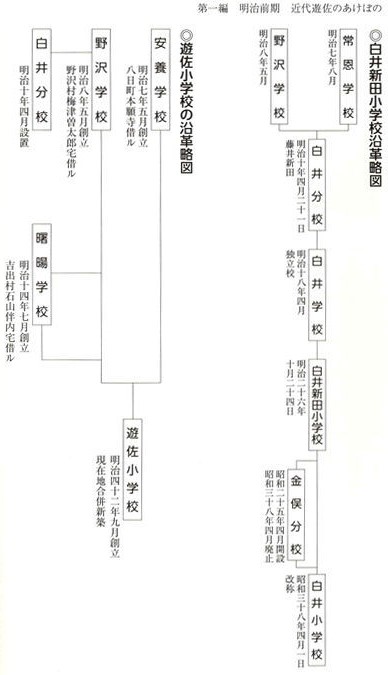

まず、野沢村のタヨサマから御嶽神社方向へ約70メートル地点に赤い鳥居 があります。この鳥居近くに右写真の「梅津善民先生碑」があり、明治26年「裁縫門人」が建立したと刻んであります。また、野沢村の今のシンジョロエモジの土地には、かつて梅津家の家屋敷がありました。そこに明治18年(1885)に野沢学校が発足しています。当時の当主・梅津曽六郎(そうろくろう)は、野沢学校の初代教師であり責任者でした。下段の遊佐町史下巻「野沢学校の教員」一覧には、梅津曽六郎の他に、梅津曽五郎、梅津慶蔵の名前が並んでいます。 があります。この鳥居近くに右写真の「梅津善民先生碑」があり、明治26年「裁縫門人」が建立したと刻んであります。また、野沢村の今のシンジョロエモジの土地には、かつて梅津家の家屋敷がありました。そこに明治18年(1885)に野沢学校が発足しています。当時の当主・梅津曽六郎(そうろくろう)は、野沢学校の初代教師であり責任者でした。下段の遊佐町史下巻「野沢学校の教員」一覧には、梅津曽六郎の他に、梅津曽五郎、梅津慶蔵の名前が並んでいます。

梅津慶蔵は、現当主である梅津幸士さんの曽祖父にあたります。

遊佐町の梅津家の始まりは六日町の梅津家のようです。そして、文政5年(1822)、六日町の「大組頭」梅津本家の八十右衛門家から、弟の八郎治が村方三役の一つ「大組頭」として野沢村(今のシンジョロエモジ)の場所に居を構えました。

更に、天保8年 円治、安政7年 曽五郎、慶応2年 興右衛門~慶蔵~卯一~祐助~、そして、現当主・幸士氏へと続いています。遊佐人名事典から梅津家の家系図を俯瞰しますと、「医師」「遊佐村初代助役」「遊佐町収入役」「海軍大佐」「教師」などの要職にあった方々が多く見られる家柄です。

家が現在地に移転したのは慶蔵の代で、卯一が生まれた日に火災に遭遇したそうです。

次は、遊佐史下巻の「野沢学校沿革」からの引用です。

「野沢学校沿革」(1885年、明治18年)によると5月10日設立し、通学 の便宜より1880(明治13年)白井新田村に枝校を設置し、翌1881(明治14年)7吉出村曙暘(しょよう)学校を設置した。野沢学校は上野沢村19番地梅津曽六郎の宅地・家を借りて始まった。和風二階建てで杉皮葺で建坪は27坪、敷地48坪、教場は各三坪が三部屋、教員控所三坪が一か所、小使部屋も三坪で一か所あった。周辺の土地は険しく山坂あり、田畑はやや開拓されてきたが、村落は散在するため通学困難があり、白井新田分校や曙暘(しょよう)の分離となった。当初の通学区は野沢村・吉出村・白井新田村計243戸、人口1544人(1875年、明治8)だった。吏員として1877(明治10)年6月7日竹内茂行が本県より、1882(明治15)年野沢村の渋谷平太・佐藤傳蔵・渡邉半六がそれぞれ学校世話係となった。とあります。 の便宜より1880(明治13年)白井新田村に枝校を設置し、翌1881(明治14年)7吉出村曙暘(しょよう)学校を設置した。野沢学校は上野沢村19番地梅津曽六郎の宅地・家を借りて始まった。和風二階建てで杉皮葺で建坪は27坪、敷地48坪、教場は各三坪が三部屋、教員控所三坪が一か所、小使部屋も三坪で一か所あった。周辺の土地は険しく山坂あり、田畑はやや開拓されてきたが、村落は散在するため通学困難があり、白井新田分校や曙暘(しょよう)の分離となった。当初の通学区は野沢村・吉出村・白井新田村計243戸、人口1544人(1875年、明治8)だった。吏員として1877(明治10)年6月7日竹内茂行が本県より、1882(明治15)年野沢村の渋谷平太・佐藤傳蔵・渡邉半六がそれぞれ学校世話係となった。とあります。

このように梅津家は、長年、野沢村の教育面で貢献しておられ、村人から「ウメジ様」と呼ばれるに相応しい家柄と思います。このページは、現当主の梅津幸士さんからの情報提供であり、当然、許可を得ての発信です。 |

|

|

|

|

| TOPに戻る |

| 10 惣作は戦争による外傷後ストレス障害(PTSD)の可能性があった。 |

生命に関わるほどの強いストレス因子にさらされた後に生じる症候群(シンドローム)と言 われる外傷後ストレス障害(PTSD)のことは、30年以上前ですが職場で一週間の講習に派遣され、主に精神科医関係者からの講義で知ったことです。そして、幼少時から父親・惣作の言葉や動きを観察していた私は、この症候群でなければ説明が付かないことを、次々と思い出しながら受講していたものです。 われる外傷後ストレス障害(PTSD)のことは、30年以上前ですが職場で一週間の講習に派遣され、主に精神科医関係者からの講義で知ったことです。そして、幼少時から父親・惣作の言葉や動きを観察していた私は、この症候群でなければ説明が付かないことを、次々と思い出しながら受講していたものです。

父親の症候群の具体的な内容を、ここで語ることは、我が家の負の部分に触れる部分も多いことや、兄弟や親族からの理解を得ることが出来そうにありません。特に、既に死亡している父親からは弁明も説明も聞けないのでは、いわゆる欠席裁判になりますから避けることにします。惣作の6人の子供は、誰も父親を良くは評価しないのに、16人の孫達からは好好爺だったと慕われていますから「終わりよければ全てよし」でいいと思っています。なお、下段の奈良県立医学大学精神科高橋良斉先生の論文は、私が受けた講習内容とほぼ同じですから紹介させて頂きます。 |

| 奈良県立医科大学精神科 高橋良斉先生の論文からの引用です |

| 外傷後ストレス障害(PTSD) |

■外傷後ストレス障害(Post Traumatic Stress Syndrome: PTSD)は、

生命に関わるほどの強いストレス因子にさらされた後に生じる症候群であり、恐怖や絶望感を伴った外傷体験の再体験、ストレス因子に関連する場所や状況あるいは記憶に対する過度な回避症状、不眠などの過覚醒症状を伴い、患者の仕事や日常生活に重要な影響を及ぼす。日本では、1994年の阪神淡路大震災後にPTSDがマスコミに取り上げられるようになった。もちろん、被害者の心痛とPTSDは同義でないが、この病名が一般に認知されたことが、その後に起きたさまざまな事件、災害の被害者、被災者や、最近増加傾向にある児童虐待への対応に関しても、「こころのケア」の重要性が示されるきっかけとなった。

■PTSDの成り立ち

生死に関わるような外傷体験を経験した人に生じるPTSD症状が、我が国で認知され始めたのはこの数年の出来事である。しかし、米国においては古くから知られており、その起源は南北戦争時代に「軍人神経症(soldier’s

heart)」として記載されたものである。その後、1900年代には精神分析の影響を受け、「外傷神経症」と名付けられたこの症候群は、第2次世界大戦においても退役軍人、ナチ強制収容所の生存者の多くにみられ、戦争神経症と呼ばれていた。

■米国においてPTSD研究が盛り上がりを見せ始めたのは、ベトナム戦争帰還兵にさまざまな社会問題が生じるようになった1970年代からである。また、同時期に女性の人権擁護が重要視されるようになるとともに、性犯罪等における女性被害者に生じる心理的問題に注目が集まるようになり、PTSD研究の進展に拍車がかかった。1990年代においても、例えば対イラク湾岸戦争に従事した兵士の間に呼吸促迫や不眠、集中困難を主訴とする「湾岸戦争症候群」が多くみられたが、これもPTSDを含む症候群と考えられている。

■災害の生存者の中には「生き残ったことに対する罪責感(survivor guilt)サバイバー・ギルト」を持つ人々がおり、これが症状経過に影響することが知られている。前田の報告よると、2001年オアフ島沖で米国海軍原子力潜水艦と海洋実習船えひめ丸とが衝突し、えひめ丸が沈没、水産高校生徒、教師、乗組員の9名が死亡した事故においては、生還生徒9名中8人がPTSDに該当し、うち6名が大うつ病性障害を発症していた。PTSDを発症した生徒のうち、特に同室者が行方不明(後に死亡と認定)になった例などにおいて、非常に強いsurvivor

guiltの訴えを認めた。 |

|

|

|

| TOPに戻る |