| 3�@�������̍u���u���n�\�͒c�̎��ԁE�E�E�\�͒c�Ƃ��̔ƍ�(���߉����Y�����ے���엲�Y��) |

�@��쎁�́A�����V�����Z(���ʉ�)�̓������œ����N���X�ł����B�����́A�R�`���x�̕đ�x�@�����E�x�@�w�Z���Ȃǂ��C���Ă��܂��������ɗE�ނ��Ă���܂��B���i�̍u���͒߉��x�@���Y�����ے������ɁA��ɒ߉��x�@���Ǔ��̉�Ќo�c�҂Ȃǂ̊F����ɁA�Ǔ��́u �\�͒c�̎��ԁv�����b����ƂƂ��ɁA�u�\�͒c������Ȃ��v�u�\�͒c�ɋ����o���Ȃ��v�u�\�͒c�𗘗p���Ȃ��v�ŗ~�����Ɓu�\�͒c�Ǖ��O�Ȃ��^�� �v����̓I���e�������ču�����Ă���܂��B �\�͒c�̎��ԁv�����b����ƂƂ��ɁA�u�\�͒c������Ȃ��v�u�\�͒c�ɋ����o���Ȃ��v�u�\�͒c�𗘗p���Ȃ��v�ŗ~�����Ɓu�\�͒c�Ǖ��O�Ȃ��^�� �v����̓I���e�������ču�����Ă���܂��B

�@�Ȃ��ŋ߂ł́A�u+1.�\�͒c�ƌ��ۂ��Ȃ��v���v���X�����u�\�͒c�Ǖ��O�Ȃ��^�� +1�v���L�Ă��肢���Ă���܂��B���L�̍u���́A������35�Γ����̂��̂Ŗ�40�N�O�̘b�ł����A��{�I�ɂ͍��ł��\���ɒʗp������e�Ǝv���܂��B |

|

|

|

| TOP�ɖ߂� |

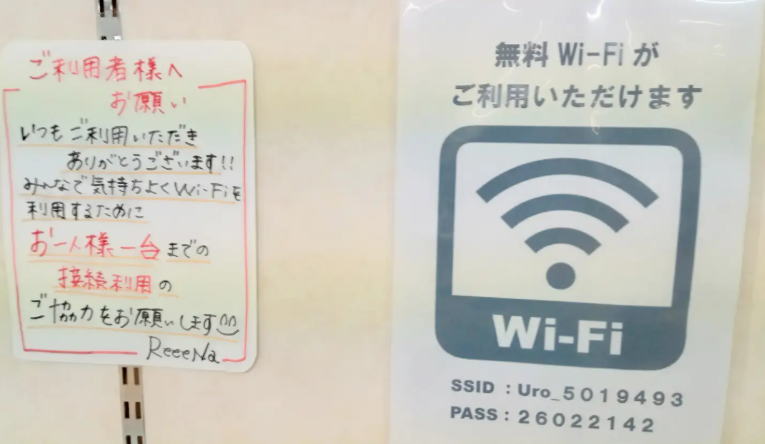

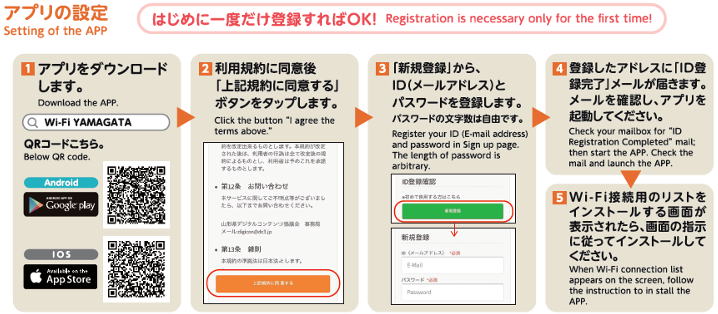

| 4�@�������قɂ����O����LAN�T�[�r�X�͓����Ă��܂����B |

�@��N(�ߘa6�N)�N�������́u�\�o�����n�k�v�ł́A�����ŗ��p�ł�����O����LAN�T�[�r�X����������Ă��Ȃ����Ƃ�A��M�A���e�i�̔j���������Ў҂ɏ\���ȏ��`�B���o���Ȃ��������Ă��܂����B���������AWi-Fi�ɑΉ������X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�Ȃǂ������Ă��Ă�LAN�T�[ �r�X����������Ă��Ȃ���Ε�̎�������ł��B�ŋ߂ł́A�V�����̑����̊F������AAiphone��A���h���C�h�Ȃǂ̍����\�Ȍg�ѓd�b���g�p���Ă���悤�ł��B�X�}�z�i�X�}�[�g�t�H���j�́A�����ʘb�����łȂ��A�p�\�R���Ɠ����悤�ɃC���^�[�l�b�g�ɐڑ����邽�߂̃I�y���[�e�B���O�V�X�e���i������OS�j��������g�ѓd�b�̑����ł��B �r�X����������Ă��Ȃ���Ε�̎�������ł��B�ŋ߂ł́A�V�����̑����̊F������AAiphone��A���h���C�h�Ȃǂ̍����\�Ȍg�ѓd�b���g�p���Ă���悤�ł��B�X�}�z�i�X�}�[�g�t�H���j�́A�����ʘb�����łȂ��A�p�\�R���Ɠ����悤�ɃC���^�[�l�b�g�ɐڑ����邽�߂̃I�y���[�e�B���O�V�X�e���i������OS�j��������g�ѓd�b�̑����ł��B

�@�������A���t�@�C�o�[���g�����C���^�[�l�b�g����̖��ڑ��̌����{�݁A�X�܁A��ʉƒ낪���܂�ɂ������݂��܂��B����āA�p�\�R���ɂ��C���^�[�l�b�g���p���͂��߁A�X�}�[�g�t�H��(�g��)�̏����M�K�����C�ɂ��Ȃ��Ŏg�����Ƃ��o���Ȃ����Ƃ���A����҂��������ł��B

�@�������ق�����LAN�T�[�r�X�����Ȃ����R�́A���f�͖��l�̎{�݂ł���A�Ǘ��ʂ⏊�L���A�V�����A�ϐk���Ȃǂ��l�����܂����A�ЊQ���ɂ��ׂ́u�_�������v(�V�������N�q�Y105��1)�͔��ꏊ�Ɏw�肳��Ă��܂�����A�X��}���ė~�������̂ł��B

�܂�A�ƒn�̑������炱���A���D�悵�Č��I�{�݂ł�������قɂ́A�����ŗ��p�ł�����O����LAN�T�[�r�X���������}�����Ǝv���܂��B�܂��A���̂悤�Ȏ{�݂ŗ��p���@���܂߂��u�K���p�ɂɊJ�Â��āA����҂̌������𐄐i���āA�֗��ȊX�ɂ��ė~�������̂ł��B

�@�Ȃ��V�����ł́A�u����30�N4�������̎w������Ă���{�݂ɃA�N�Z�X�|�C���g��ݒu���ЊQ���̏��̒��ߌ��O����LAN���������܂����B���펞�͒ʏ�����O����LAN�T�[�r�X�i��ʓI�Ƀt���[Wi-Fi�Ƃ�������́j�Ɠ����Ɏg�p���邱�Ƃ��o���܂��B��x�ݒ������A�L��̃A�N�Z�X�|�C���g�����p�ł��܂��B�܂��A����̗��p���͊ȒP�Ɏg�p���邱�Ƃ��ł��܂��B�ЊQ�ɔ������O�̐ݒ�Ɨ��p�������߂������܂��B�ڑ����@�ɂ��Ă͗V�������O����LAN�̎g�p���@�iPDF�`���j���������������v�ƍL�Ă���܂��B

���V�����Ǘ��̎{�݂Ŏg�p�ł���ꏊ

�E�V��������i�V�����h�ЃZ���^�[�j

�E�V�������U�w�K�Z���^�[

�E�����̈��

�E�n���܂��Â���Z���^�[

�E�����܂��Â���Z���^�[

�E���܂��Â���Z���^�[

�E�V���������^������

�E�����R�`����

�E���R�ƏZ��

�E���w�Z�̈��

�E���ׂĂ̏��w�Z�̑̈��

�E���̉w���C�ӂ����

�E�V���w |

���i�́A���N�̓��ʂ̃X�}�z����̊J�Ó����ł��B���̂悤�ȂƂ��A���̌�������

Wi-Fi�ɐڑ����Ă��Ȃ��̂ōu�K����J�Âł��Ȃ����Ƃ͎c�O�Ȃ��Ƃł��B |

|

|

|

| �T�@���܂�čŏ��Ɍ�����̂�e�ƔF�����錻�ۂɎ��Ă���H |

�@���ɒ��ނ����܂�čŏ��Ɍ�����̂�e�ƔF���������ۂ����邻���ł��B ����́A����Ԃ��Ȃ������ɓ���̎h����Ώە��ɑ��ČŒ�I�ȍs���p�^�[��������I�Ȍ��т����`�������w�K�v���Z�X�ł��B ���ɁA���ނɂ����Č����Ɍ����A�{��K�`���E�A�A�q���Ȃǂ����̍s�������������ł��B�܂��A�u�O�q�̍��S�܂��v�Ƃ������t�́A��ĕ�����͂̊��̂����ō��{�I�ȋC�����ς�邱�Ƃ͂Ȃ��ƌ����A�A3�܂ł̐Ԃ�����q�ǂ��́A�l���̒��ł��]��S�̔��B�������������B

����������Ď����Ă邱�Ƃ́A���̌�100�܂ł������ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B

�@���āA���́u���ł����b�ɂȂ����l�̓E�Q�W�̐��������l�v�ƌ������悤�Ȉ炿�����Ă��܂��B�ƍ��u�E�Q�V(�K�g)�v�Ƃ͉����Ȃ���A��������(����36�N�i1903�N�j�� ���A�]�c����(�����E����)�N���Y���V�����̊C���Ŗk�̒��l(���E����s)���甒��V�c�J���̏o�҂��ɂ���ė��āA�����Ƃ��a�J�E�Q�W(�K�g)�ł����B�]�c���ƃE�Q�W�̃W�`���Ƃ͔ӔN�܂Œ��ǂ��ŁA�p�ɂɉ������Ă������Ƃ́A�c����������L�����Ă��܂��B(��������ƈꏏ�̎ʐ^������������̂Ɍ�����܂���B�E�Q�W�͒����̉��ł�) ���A�]�c����(�����E����)�N���Y���V�����̊C���Ŗk�̒��l(���E����s)���甒��V�c�J���̏o�҂��ɂ���ė��āA�����Ƃ��a�J�E�Q�W(�K�g)�ł����B�]�c���ƃE�Q�W�̃W�`���Ƃ͔ӔN�܂Œ��ǂ��ŁA�p�ɂɉ������Ă������Ƃ́A�c����������L�����Ă��܂��B(��������ƈꏏ�̎ʐ^������������̂Ɍ�����܂���B�E�Q�W�͒����̉��ł�)

�@��������̓E�Q�W�̒����Ŗ����ł������A78�œ��{�C�a�@��8�N�O�ɖS���Ȃ��Ă��܂��B�����12�Ώ�ƒm�����̂͑��V�̌�ł����B�����b�ɂȂ����n�܂�́A�������܂�ĊԂ��Ȃ�����g�q����h�𐰔�����ɂ��肢����Ă���A�u���O�͐����̔w���ő傫���Ȃ����悤�Ȃ��̂��B�����̒��w�̐����ɏ��ւ��ĉ����������������B�v�ƁA�y�삩�牽�x������ꑱ���Ă����̂ł��B���͐��������w1�N�ɂȂ����N�ɐ��܂�Ă��܂�����A���w�Z����A��Ɛ^�������䂪�Ƃɗ�������āA���͂���Ԃ���ăE�Q�W�̉ƂɘA��čs����Ă����̂ł��B���R�A���̍��̋L���͔����̂ł����A�E�Q�W�̉Ƃ̊Ԏ��≮�~�̗l�q�͍����L�����Ă��܂��B

�@���݁A�E�Q�W�̉Ƃ͌��đւ����Ă��܂����A���~�ɓ����Đ^���������ɏ������K(����ׂ��͕s��)�͍����c���Ă��܂��B�����K�̑O��2�`3���[�g���ʂ̍⓹�ɂȂ��Ă��āA���͕�����悤�ɂȂ�ƁA���̍⓹����艺�肷��̂��y���������̂��A���x���o������삯���肽�肵���L��������܂��B�܂������Ȃǖ�����������ł�����A�q�������������x���J��Ԃ��̂Ǝ����悤�ȗV�т������̂ł��傤�B���������w�Z�𑲋Ƃ���O�ɁA�����q������I���̂ł����A�����O�߂��ɂȂ��Ă��܂����B�������A���̌�����̗��R���Ȃ��̂ɃE�Q�W�̉ƂɈ�l�ŗV�тɍs���ẮA�K�̑O�̍⓹�Ⓖ���ׂ��U������ӂ�ŗV��ł������̂ł��B

�@���e����A�u�����E�Q�W�ɂ͍s���ȁv�ƌ���ꂽ�̂́A���w�Z�ɍs���͂��߂����ł����B���̗��R�́A��������\�ΈʂŖ�����邱�ƂɂȂ�������ł����B�Ȃ�ƂȂ��A�q���S�ɂ���Ȃ��̂��Ǝv���[���������̂ł��B�Ƃ͌����A�������ł�����x�X�o��̂ł����A��������͂��̂��тɁu���������Ȃ����̂�-�v�A��\���߂������ɂ́u���h�ɂȂ��̂��[�v�Ɛ����������Ă����̂ł��B |

TOP�ɖ߂�

|

| 6�@ �E�Q�W�̐������S���Ȃ������Ƃ�m�������̂��ƁB |

�@�W�N�O��8�����{�̂��Ƃł����B���̍��͍Ȃ̕�(�`��)��92�Ŏ�c�s���̓��{�C�a�@�ɓ��@���ł���A�T�ˌ��Ɉ��̊����ŁA����̗\��Ō����������˂ċA�Ȃ��� ���܂����B ���܂����B

�@�`�������K�������a���Ă���A�悪�Ȃ����Ƃ͕������Ă����̂ŁA�Ȃɔ[�������܂łƎv���p�ɂɊ�������Ă����̂ł��B

�@���̓��́A�a�@���璼�ړ����ɋA��钼�O�̘b�ł����B�Ȃ̎o���a�@��K�₵���̂ŁA�ҍ����Ŏo�����G�k���Ă����Ƃ��A���ƂȂ���������̂��Ƃ��v���o���āA���͖��Ɂu�E�Q�W�̐��������C���m���Ă��邩�v�ƃ��[���ŘA�������̂ł��B�����A���͊Ō�w�������o�������āA�K����̎d�����Ă����̂ł����A�u���������狳����v�ƊȒP�ȕԓ����͂��܂����B�����ċA��̎��Ԃ������Ă����̂ŁA�ߑO10�������N���}�œ��{�C�a�@����ɂ����̂ł��B

�@�����玟�̘A�����������̂́A�������̐��ߍ��ł����B

�@���͊��ɐV�������ɓ����Ă��܂������A���̉ɋ������̂ł��B

�@���́A���Y�̍���ґ�(�x�~��)�ɖK�₵�Ă����Ƃ���A���̉ƂɁu�����������A���A���{�C�a�@�ŖS���Ȃ����v�Ɠd�b�������̂����̂ł����B�܂�A���̉Ƃ̖K���쒆�̍���҂̍Ȃ́A���Ɛ�������̏]���������̂ɁA�����m�炸�ɖK�����S�����Ă����̂ł����B

�@�X�ɋ������̂́A����������������ԑт��t�Z����ƁA�������{�C�a�@�ɋ������Ԃł���A���ɐ�������̂��Ƃׂė~�����ƘA���������Ԃ������̂ł��B��������Ƃ́A���̑��V�̂Ƃ�������킹�ĊȒP�ȉ�b�͂��Ă��܂������A���̌�A��10�N�͓��ɉ���Ă͂��Ȃ��̂ł��B

�@���ꂪ�ˑR�A���{�C�a�@�̎�t���r�[�Ŏv���o�����̂ł�����A��������Ɛ�����������̂��ł��B������́A�u�슴�����邶��Ȃ��́H�v�A�u�a�@�̎�t�ӂ���ɂȂ��ĕ����Ă����̂ł�--�H�v�ƌ����܂����A���̋��R���v���ƊȒP�ɔے肷�邱�Ƃ��o���܂���B���������}�ɋC�ɂȂ��āA�u���������80�߂��Ȃ�̂��ȁE�E����͎�y�Y�����ĖK�₵�悤�B�v�ƍl���Ă����̂͊m���ł��B�����玀�S�̘A�����āA�����Ԃ��Ē��₷�ׂ����Ƃ������܂������A��������d���������Ă����̂ł��B

�@�������A�։z�����^�]���������Ɠ����痣�ꂸ�A�ȂɁu�s�v�c�Ȏ�����������v�ȂǂƘb������ƁA�Ȃ���́u���x�A�����Ƃ��s�������̂ł́E�E�v�Ƒ�����A�����̋A�Ȏ��ɃE�Q�W�₷�邱�Ƃɂ����̂ł��B�����̉��{�ɁA�d�b�����Ă���E�Q�W��K�₵���̂ł����A�܂��[���̑O�ŕ��d�ɂ͈�e�̂ق��l�X�̏���t�����c���Ă��܂����B������̏��v����ɂ́A��������ɂ����b�ɂȂ����b�������Ƃ���A�u��������������B�v�Ɠ����Ă��܂����B��ɕv�̏��v������a�g�������ƒm��A�c�O�Ȃ��琔������ɐ�������̌��ǂ��悤�ɖS���Ȃ��Ă��܂��B�������A�~�n�̉����J��ꂽ�K�ɂ�������킹�ė��܂������A�c������傫���������̂ɁA�R�W���}�������K�Ɨǂ��삯�o���ėV�⓹�����������v���o���܂����B���łɗׂ́u�U����ˁv���m�F���ė��܂������W�����Ă���܂����B���݂̃E�Q�W�́A���j�̃~�c�q�����Ƃ��p���ł��邻���ł�����A���̋A�Ȃɂ͖K�₵�Ċ��ӂ�`�������Ǝv���܂��B |

| TOP�ɖ߂� |

| 7�@���̍����ƂƂ��邪�A�c���ł͂ǂ��̉Ƃ�������Ȃ��B |

�@�u�����n�����Ǝj�̌����v�@2004�N3���@���҂͌�D�B�Y

�@��Q���@���Ƃ̒n�搫 ��P�́@�u���呢�̌`���Ɋւ�錟���v�@Honbun-3808 (2).pdf

|

���e�́A�u�{�����璆��ƌĂ��Ȃ蕔����ˏo�����钆�呢�ɂ��ẮA���l�� ���Ƃ̑���̒��ł��������璍�ڂ���A����܂ł̖��ƍ̖K��n���w�ɂ�镪�z�撲���A�����ĕ��������ɂ���āA���z���`���ߒ����A�����ނ˖��炩�ƂȂ��Ă���B���̂����`���̉ߒ��Ɨv���ɂ��ẮA���k���{�C���[��n��ɑ������z���邱�Ƃ���A�~���o����̒ʘH�Ɠ��n�������˂����̂Ƃ��āA17���I����18���I������1�Ɍ`�����ꂽ�ƍl�����Ă����B���������̏ꍇ�̒���Ƃ́A�n��������A�n������̂��Ƃł����āA���̑��̎�ނ̒���͂��Ƃ���ɑΏۂƂ��ꂸ�A�܂����́u����v���̗̂R���ɂ��Ă��l�@�����@��͏��Ȃ������B�v�Ə����o���Ă��܂��B�����āA�ʐ^6�u�����傪�P�����ꂽ������(�V�������)�v�Ɛ�������������܂������I�߂��ċ����͗N���܂���B�����ʔ���������b�肪����̂��Ɗ��҂����̂ł����A�����邱�Ƃ��o���܂���ł����B ���Ƃ̑���̒��ł��������璍�ڂ���A����܂ł̖��ƍ̖K��n���w�ɂ�镪�z�撲���A�����ĕ��������ɂ���āA���z���`���ߒ����A�����ނ˖��炩�ƂȂ��Ă���B���̂����`���̉ߒ��Ɨv���ɂ��ẮA���k���{�C���[��n��ɑ������z���邱�Ƃ���A�~���o����̒ʘH�Ɠ��n�������˂����̂Ƃ��āA17���I����18���I������1�Ɍ`�����ꂽ�ƍl�����Ă����B���������̏ꍇ�̒���Ƃ́A�n��������A�n������̂��Ƃł����āA���̑��̎�ނ̒���͂��Ƃ���ɑΏۂƂ��ꂸ�A�܂����́u����v���̗̂R���ɂ��Ă��l�@�����@��͏��Ȃ������B�v�Ə����o���Ă��܂��B�����āA�ʐ^6�u�����傪�P�����ꂽ������(�V�������)�v�Ɛ�������������܂������I�߂��ċ����͗N���܂���B�����ʔ���������b�肪����̂��Ɗ��҂����̂ł����A�����邱�Ƃ��o���܂���ł����B

�@���ł͕c�������ł͉����̉ƂȂ̂��T�b�p��������Ȃ����̂ł��B

�@���̍������́A���̐e�ʂ���̏��ŁA�u�^���T�}�v�̉Ƃƒm��܂����B

�@���̉Ƃ̑O��p�ɂɉ������A����͖K�₵�Ă���̂ɕ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�����Ē����L��������܂��B

�@�Ȃ���D�B�Y���̗������A�a�̎R���͑吳5�N�i1916�N�j�ɔ�����a�����A���Ƃ̍̏W�������J�n�����B���z�j�͐��Ɏ��@�̕������@�ƂɓK�p���A�u�����I��������ѕҔN�v�̒������@������ł���B���a38�N�i1963�N�j�ɖ��Ə��ψ���u���ƒ�����T�v�\���A���Ƌً}���������a41�N�x����s���{����P�ʂɊJ�n����A�d�v�������̎w��A�C���A���p���i�߂�ꂽ�B�{�N�͖��ƒ�������쐻�����60�N�Ƃ����ߖڂ��}�������ƂŁA�ߔN�̌��������܂��A����̖��ƌ�����W�]����B�Ƃ���܂��B |

Honbun-3808 (2).pdf�@44�ł���ł��B |

|

|

| TOP�ɖ߂� |

| 8 �V�����̓E�B�L�y�f�B�A�ł��̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B�yNO1�z |

�@�V�����́u�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x�v�ł��̂悤�ɏЉ��Ă� �܂����A���ʂ����Ȃ��Ǝv���܂��B�V�����ɂ��u���C�R�E�W�I�p�[�N�v��l�X�R���`������Y�ɓo�^���ꂽ�u���K�_�E�����̐_�X�v�A�u�V���l��Ձv�A�ꕶ��ՁA�y�n���Nj�A�_���A�ό�����A�x�@���̌�Ԃ⒓�ݏ��ȂǕ��L���f�ڂ��ė~�������̂ł��B���c��ł����z�M�̏d�v�����c�_����Ă��܂����A�W�҂̓p�\�R����OA�@��̈����ȂǏ����I�Ȏ�����A观��n�߂�Ŋ肢�������̂ł��B�Ȃ��A�y���j�z�̍��̔_���i�Ί_���j�́A�{�c�̐Ί_���q��i������j�Ƃł��B �܂����A���ʂ����Ȃ��Ǝv���܂��B�V�����ɂ��u���C�R�E�W�I�p�[�N�v��l�X�R���`������Y�ɓo�^���ꂽ�u���K�_�E�����̐_�X�v�A�u�V���l��Ձv�A�ꕶ��ՁA�y�n���Nj�A�_���A�ό�����A�x�@���̌�Ԃ⒓�ݏ��ȂǕ��L���f�ڂ��ė~�������̂ł��B���c��ł����z�M�̏d�v�����c�_����Ă��܂����A�W�҂̓p�\�R����OA�@��̈����ȂǏ����I�Ȏ�����A观��n�߂�Ŋ肢�������̂ł��B�Ȃ��A�y���j�z�̍��̔_���i�Ί_���j�́A�{�c�̐Ί_���q��i������j�Ƃł��B

�@�y�V���� - Wikipedia�z

�@�V�����i�䂴�܂��j�́A�R�`���̍Ŗk���Ɉʒu���A���{�C�ɖʂ���l����1��2��l�̒��B�O�C�S�ɑ�����B��̎����̂ł���B

�y�n���z

�@��������̖k�[�Ɉʒu���A�R�`���̍Ŗk�[�Ɉʒu���鎩���̂ł�����B�k�ɂ͓��k�n�����̕W�����ւ钹�C�R���ނ��A�������ɂ͔엀�ȏ������삪�L����A���S�̂��Ȃ��炩�ɉ���悤�ɂ��Č����삪�����B���암�̊C�ݐ��ɂ͍��l���L����A�Ăɂ͊���C������A���l�C������ȂǂŊC�������y���߂�B�k���C�ݐ��͒��C�R���痬�ꍞ�n��ɂ���ʂ��L�����Ă���A�ǂ�����ƂȂ��Ă���B�����ɂ͗N���⎩����˂������A1996�N�i����8�N�j�ɍ��y���i�����y��ʏȁj����̋��S�I��ɔF�肳��Ă���B

�E�R �F���C�R

�E���u�F�������u

�E�͐�F������A���n��

�y���j�z

���R�ƏZ��i���R�{�@�A���̏d�v�������j

�V���̒n�������j�ɓo�ꂷ��͉̂���5�N�i927�N�j�́w���쎮�x��\���A�����ȁA�����w�n�̍��ɂ���o�H���w�n�u�V�� �\�D�v�Ƃ����L�q�ł���B�܂��A����7�N�i937�N�j�́w�a�����ڏ��x�ɂ��u�V�����v�Ƃ���A��N�ȏ�O���當�����������̂܂ܓ`�����Ă��钿������Ƃ����B�v��4�N�i1148�N�j�ɂ͊֔��̓����������q�̗����Ɂu�V�����v�Ȃǂ��������L�^������A�����ۊ։Ƃ̖k���̑�������������Ă����B���̌�A������t�̑����ƂȂ�����A�V�����̑����ƂȂ�S���Ɂu�V���S�v���p������悤�ɂȂ����B

�퍑���ɂȂ�ƍ��z���A�_���i�Ί_���j�A�����ő���A�㐙���A�ŏ㎁�����̒n�����߂��B�]�ˎ���ɂ͏����˂��u���ꂽ�B�����Č��a8�N�i1622�N�j�����䒉�����������A�c��A�����A�V���̎O�S�������B���䎁�͓�������ɑ�K�͂Ȍ��n���s���A�\��������啝�ɑ��₷���Ƃɐ����������A���̑��������̕��܂Œ��łɂ܂킳�ꂽ�ׂɖ��O�͋ꂵ�B

�@���i9�N�i1632�N�j�A�V������̐��������Y���q�����_���̗��U�̐ӂ����ĉ�E�E���������B���N�ߕ����ꂽ���˂̈ÎE�v���m��A��̒��l�Y�ƂƂ��ɍ]�˂֓���A���i11�N�i1634�N�j�]�˖��{�ɔ˂̋�������������i����o����B�����ɂ͍ŏ㎁��������N�v����{�߂��ɑ����A����ł��ʔN�ǂ���Ɏ��߂˂Ȃ炸�A�N�v��[�߂邽�߂ɒj����l�قǂ��g����E���S�����Ə�����Ă����B���̒��i�͖��{�Ɏ���A�Ȍ㑾�Y���q��͑�̐��ɕ����Ă���B���4�N�i1754�N�j�A����B���5�N�i1755�N�j�A���j�I��Q�[�i���̋Q�[�j�B

�V��7�N�i1836�N�j�A�R���g���V�����ˁi���F������q�ˁj�ɒa������B���g�͂��̌��u���ɓn�蓹���L���̋��ƉƂɐ�������B�˂ɂ͔ނ̈̋Ƃ��������A��a�Ƃ��Ă�鋌�R�{�@����������B

�y���v�z

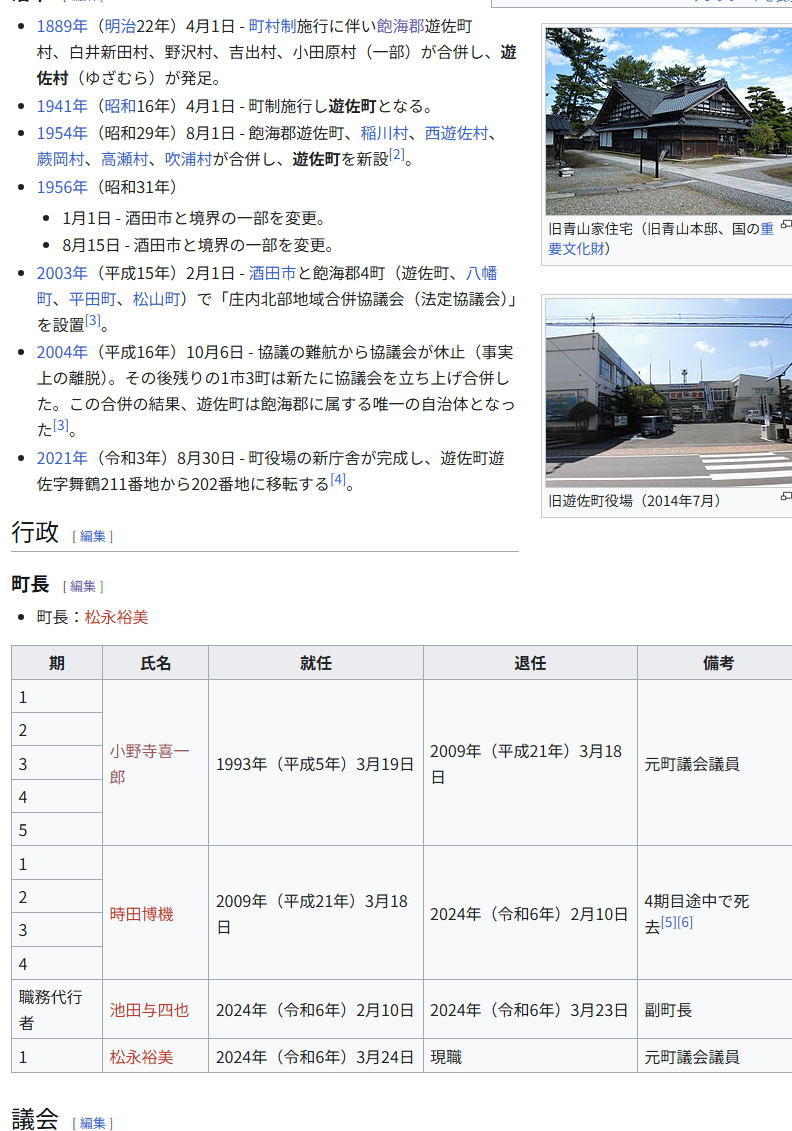

�E1889�N�i����22�N�j4��1�� - �������{�s�ɔ����O�C�S�V�������A����V�c���A����A�g�o���A���c�����i�ꕔ�j���������A�V�����i�䂴�ނ�j�������B

�E1941�N�i���a16�N�j4��1�� - �����{�s���V�����ƂȂ�B

�E1954�N�i���a29�N�j8��1�� - �O�C�S�V�����A��쑺�A���V�����A�n�����A�������A���Y�����������A�V������V�݁B

�E1956�N�i���a31�N�j

�@�@1��1�� - ��c�s�Ƌ��E�̈ꕔ��ύX�B

�@�@8��15�� - ��c�s�Ƌ��E�̈ꕔ��ύX�B

�E2003�N�i����15�N�j2��1�� - ��c�s�ƖO�C�S4���i�V�����A�������A���c���A���R���j�Łu�����k���n�捇�����c��i�@�苦�c��j�v��ݒu�B

�E2004�N�i����16�N�j10��6�� - ���c�̓�q���狦�c��x�~�i������̗��E�j�B���̌�c���1�s3���͐V���ɋ��c��𗧂��グ���������B���̍����̌��ʁA�V�����͖O�C�S�ɑ�����B��̎����̂ƂȂ����B

�E2021�N�i�ߘa3�N�j8��30�� - ������̐V���ɂ��������A�V�����V��������211�Ԓn����202�Ԓn�Ɉړ]����B |

|

|

| TOP�ɖ߂� |

9 �V�����̓E�B�L�y�f�B�A�ł��̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B�yNO2�z

|

�V�����́u�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x�v�ł��̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B

�@�����́A���߂ď��ォ��ڂ��ė~�������̂ł��B�c�����Ă���Ȃ�A�����O�̊e���̑����̎��ォ��f�ڂ��ė~�����Ǝv���܂��B�@�V���� - Wikipedia |

|

|

�y�c���z ���ڍׂ́u�V�����c��v���Q��

�@�c��萔��12�l�ł���B�Ȃ��A2003�N���璬�̒����������[�Łu���N�����v�Ɓu���N�c���v��I�o�������N�c�����s���Ă���B

�y�Y�ƁE�o���z

�y�����z

�E�{�ԕ��Y - �H�i�X�[�p�[�}�[�P�b�g�u�}���z���J�E�{�[�C�v���^�c������

�E���� - ��c�s�̎�ЁB2017�N�A�����ɃE�C�X�L�[�̏��������J�݂����B

�E�}���n�j�`�������������V��������

�E���C��H�ƒc�n

�y�����z

�E�������`

�E���Y���`

�y�X���z

�E�V���X��

�E���Y�X��

�E����X��

�y���Z�@���z

�E�����݂ǂ�_�Ƌ����g��(�w����Z�@�ցj

�E�V���x�X

�E���Y�x�X

�E������s�V���x�X�i�w��㗝���Z�@�ցj

�E����₩��s

�E�V���x�X�i�V���w�O�x�X�E�V���x�X���Y�o�����E�ω����x�X

�y�o���s�s�z

�E�����`�����s�̊������s�L���� - �F�D�s�s��g

�E�C�O�`�n���K���[�̊��n���K���[���a�� �\���m�N�̊� �\���m�N�s - �o���s�s��g

�Ȃ��A�o���𗬂ł͂Ȃ����A�p���X�g���g�t�H�[�h�E�A�|���E�G�C���H���ƕ����𗬂�����ł��� |

|

| TOP�ɖ߂� |

| 10 �V�����̓E�B�L�y�f�B�A�ł��̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B�yNO3�z |

�V�����́u�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x�v�ł��̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B

�@�@�V���� - Wikipedia |

�y����z

�y���w�Z�z�@

�E�V�������V�����w�Z

�y���w�Z�z

�E�V�������V�����w�Z

�y�����w�Z�z

�E�R�`�����V�������w�Z

�y���ʎx���w�Z�z

�E�R�`�����߉��{��w�Z���C�w��������

�y��ʁz

�y�S���z

�E�����{���q�S���iJR�����{�j

�H�z�{��

�E�V���w - ���Y�w - �����w

�y�H���o�X�z

�E�V�����c�o�X - ���݂̓X�N�[���o�X�̂݉^�s�i�Վ��ւ������ʊw�҈ȊO�̗��p���\�j�B

�E�V�����f�}���h�^�N�V�[ - �����̂݉^�s�B�����S��ŗ��p�B

�y���H�z

�y�������H�z

�EE7 ���{�C���k�����ԓ�

�E�V����qIC - �V������IC - �V�����CIC - ���YIC�i���́E���ƒ��j - ����IC�i���́E���ƒ��j

�y��ʍ����z

�E����7��

�E����345��

�y��v�n�����z

�E�R�`����60����c�V����

�y��ʌ����z

�E�R�`����208���V����ԏꓡ���

�E�R�`����210�����C�������Y��

�E�R�`����353�����Y��c��

�E�R�`����369����q������

�E�R�`����371����������������

�E�R�`����373������쒹�C��ԏ��

�E�R�`����374����q�쒹�C��ԏ��

�E�R�`����375���\���˗V����

�y�L��_���z

�E���������L��_��

�y���̉w�z

�E���̉w���C�i����7���j

�y��`�z

�E�Ŋ�̋�`�͏�����`�ł���A�������玩���Ԃňړ������ꍇ�̏��v���Ԃ͖�40���قǂł���B

�y�����E�j�ՁE�Վ����z

�E������

�E���C�R�啨���_�ЎR���{�a

�y���R�E�����z

�E���C�R

�E�N��:�ےr�l�E���n��

�E���J:��m��k�J�A������

�E�O�����

�E����C������

�E���l�C������i��������S�I�j

�y�j�Ձz

�E�\�Z������ (�����Ɏc���������Ƌ����̗��j�������Y�S�I)

�E�Ό��Ύ��揊

�y�����t�z

�E���C�R�啨���_��

�E������

�y����z

�E���m�c����

�y�Վ��E�Î��z

�E�����R (�d�v���`����������)

�E�V���̏������s�� (�d�v���`����������)

�y�o�g�L���l�z

�E�ē��~ - �O�c�@�c��

�E�����g - �O�c�@�c��

�E���C���J�Y - �O�c�@�c��

�E�u�c�`�M - �O�c�@�c��

�E�������{ - �����Ȃ̏���S�����Ƃ��ĐV���|���l�Ԃ̓S���~�݂ɐs�͂����B�܂��A�����͏��C�M�́E��q�Ƃ��č�{���n���Ɛ_�ˊC�R�������̐ݗ��Ɋւ���Ă���B

�E���C�C - ���̐v�m

�E�ɓ��C�l - �v���싅�I��

�E���C���G�r - �告�o�͎m

�E�������� - �������f���A���[�X�N�C�[��

�E�x�~�d�m- �o�D�A���f��

�E�����S���q

�E���c���b |

|

| TOP�ɖ߂� |