| 9 大切に育てたウサギが家族に食べられた話 |

まだ小学校に行く前の、5歳ころですが、近所でウサギを飼うことが流行り出していました。

「俺も欲しい」と親にねだったのか分かりませんが、父・惣作が、どこかから、二匹の白い子ウサギをもらってきました。大工の父は、なかなか立派なウサギ小屋を作ってくれたのを記憶しています。そして子供でも可愛いと思ったのでしょう。

毎日、野沢川辺りの川沿いからウサギの好きな草を採ってきたり、葉っぱものや人参など野菜の食べ残しを毎日上げて大切に育てたものでした。

一年くらい育てたころで、小学校1年になったばかりと思います。

ウサギも大分大きくなっていて、学校から帰ると、真っ直ぐ二匹のウサギを川沿いまで連れていっては、好きな草を食べさせて遊んだものです。

そのうち、夕食のとき、父親が誰にともなく、「ウサギもだいぶ大きくなったのー」と語りはじめ、祖母は「そろそろ食べごろかものー」など答えています。

幼い子供には、意味不明の会話に思っていたのです。

そんなことがあって数日後、やはり学校から戻って、真っ直ぐウサギ小屋に向かうと、ウサギが二匹ともいない。

たまに逃げることもあったので、屋敷中や隣近所を探し回ると、なんと、小屋の裏の“肥えづか”の裏側の物干し竿に、二つの白い皮だけがぶら下げてあるではないか。

まさかと思って、家に入りデドゴ(台所)に行くと、肉の塊が二つまな板 に載せてあったのです。 に載せてあったのです。

祖母・鉄江に恐る恐る尋ねると、「今晩、喰わせてやるから・・・」と平然と告げられたのです。

それからは、気が狂ったように泣いたことを覚えているだけです。

夕食には“ウサギ鍋”になっていたが、食べることができなかったはずだったが記憶が飛んでいます。

しかし、この話は後に両親が上京のおり、妻や子供達もいたところで、「こんなヒドイ事もあった。」と、文句くさく昔話を紹介したところ、妻や子も「なんと残酷な!」と驚いている。

ところが、母親の百千は「おめも、泣きながら、うまそうに食べていた。」という落ちが付いてしまった。当時は、ニワトリも20匹くらい放し飼いにしていて、毎日のエサやりが自分の日課でした。

ただ、このニワトリも、しょっ中、家族に食べられて蛋白源になっていたものでした。

この放し飼いの地鶏の味は、引き締まっていて美味いものだった。

それに、祖母・鉄江がニワトリを処理する場面は何度も見ていましたが、首をなたで落とすところなど、実に手慣れたものでした。 |

| TOPに戻る |

| 10 知らずに絶滅危惧種を食べていた話し(アユカケは美味かった) |

中・高校の頃になると良く鮎を捕まえると同時に“アユカケ”も捕まえては塩焼きや空揚げで食べたものでした。上京してからはお盆の頃に帰省すると、弟たちに小遣いをやっては捕まえて来てもらったものです。50年以上前の昔話です。

それが後に、その“アユカケ”が絶滅危惧種に指定されて、まず最初に福井県では天然記念物に指定されたと知りました。その後は、次々と、山形県の他、北海道、秋田、岩手、福島、福井県、京都府、広島の8県が準絶滅危惧種指定で、「天然記念物指定」は「福井県」だけのようです。

いつ指定されたのか正確には知りませんが、“アユカケ”には気の毒なことをしたと思っています。

アユカケは(鮎掛、学名:Cottus kazika)は、カサゴ目カジカ科に属する日本固有種の降 河性回遊魚で、大きいのは30センチにもなりますが、生態はまだまだ謎が多いそうです。山形県や東北には、淡水魚研究の専門家がいないことが研究が進まない原因のようです。 河性回遊魚で、大きいのは30センチにもなりますが、生態はまだまだ謎が多いそうです。山形県や東北には、淡水魚研究の専門家がいないことが研究が進まない原因のようです。

尤も、余程、暇と資金がないと研究に没頭することができないものです。

もし資金力のある方がスポンサーになって研究したら、いい題材と思います。

魚には「降河性回遊魚」や「遡河性回遊魚」があります。

成長過程で、海と川を行き来できる魚のことです。

これはウィキペディアからの情報ですが「アユカケは石に化けると言われます。アユカケは岩陰に隠れるとき小石模様の体色と動かない習性で石に化けたように気配を消すことが知られています。遊泳力が低いため静止して餌の魚の寄るの待ち伏せしたり、逃げる時岩に尾を岩にぴたりと沿わせ一体化し動じない様子はしばしば観察されます。NHKの取材班は、アユカケに獲物が近寄ると呼吸を止め鰓蓋も動かさない行動を撮影しています。また、アユカケは「トゲで鮎を捕まえる」とも言われ、アユカケの鰓蓋には鋭い棘があるが、これを待ち伏せたアユ等に引っ掛けて捕らえるとされます。和名「アユカケ」の由来であるが、いまのところ実際には観察されていないそうです。案外、研究テーマになるかも知れません。 |

| |

|

| 11 惣作が結婚相談員をしていた当時の話 |

遊佐町では、現在も「結婚相談員」「結婚コーディネーター」のような方は数名おられるのでしょうか。

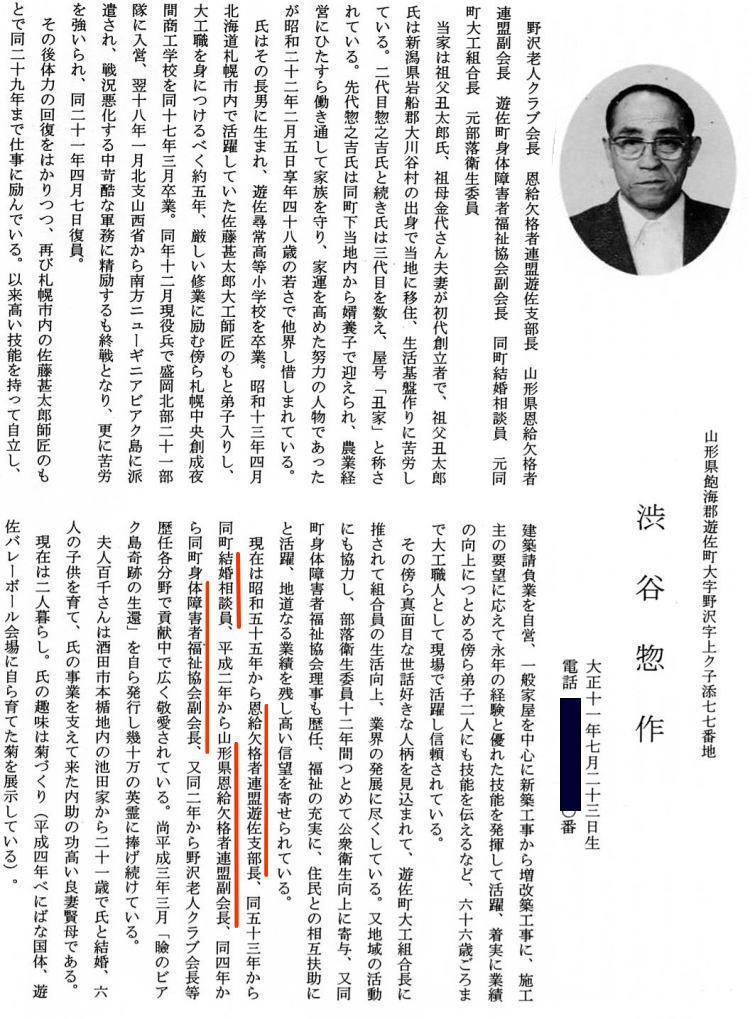

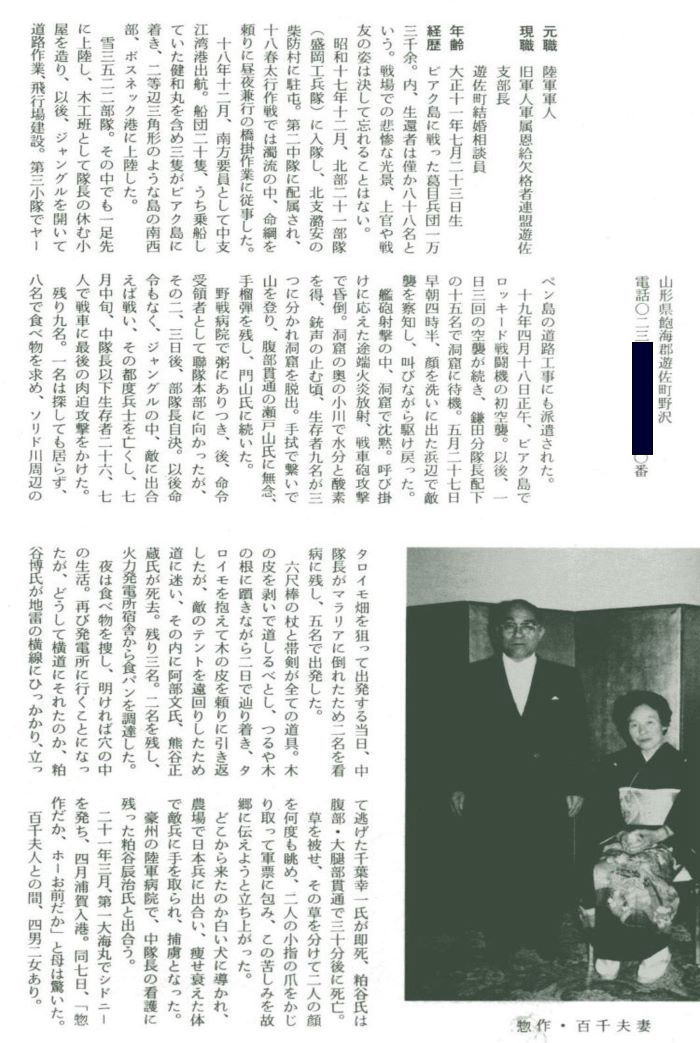

独身者が多過ぎる昨今、逆に大変だと推察すると同時に、特に個人情報の管理面からも余計な事に気を遣う必要が伴い、難しい時代になったと思っております。惣作は、昭和53年(1978年)53歳ころから、79歳で脳梗塞で倒れるまでの約26年間、この結婚相談員を委嘱されており、この間、49組まとめたと語っています。

「結婚相談員」制度が、いつから始まったのか正確には知りませんが、昭和50年(1975年)当時、遊佐町でも深刻な嫁不足、婿不足の危機の声が挙がっていました。それを何とか補うために、年間7〜8万円でクルマのガソリン代金程度の報酬ながら、惣作は、結構やる気を出して、あちらこちらにアクティブに動いていました。

結婚が成立した際の、いわゆる成功報酬もあったようですが、正確には聞いていません。

この「結婚相談員」には、結婚適齢期の名簿が町役場から渡されていて、いかにマッチングするかは、事前に町の独身者の住所や電話番号は勿論、年齢、職業、収入などの個人情報を把握しておく必要があり、「それなりに気を遣うものだ」と語るときがありました。

携帯電話も普及していない時代ですから、打合せもセッテングも大変だったハズです。

約26年間で、49組まとめた中には、韓国から招いた嫁さんも数人おられたと聞きいています。

そして、道の駅「ふらっと」が計画されると、この嫁さん方が中心になって「韓国料理店」を出すことになります。惣作が「韓国料理店」開業にどの程度発言力を持っていたかは不明ですが、道の駅は「地産地消」が大原則であり、道の駅を運営する自治体の理解や協力が無ければ開業できません。

きっと、「せっかく異国から遊佐町に嫁いでも、仕事も無ければ寂しい思いをするであろう。」との、町の関係者の配慮があったはずです。あれから約30年、最近では、この道の駅で「韓国フェア」なるものが企画されているようで、すっかり町に熔け混んでいる印象です。

実は、道の駅「ふらっと」が出来て間もないころ、惣作から、この話を聞いたので、この韓国料理店に出かけたことがありました。そして、それらしき女性店員に「アニンハセヨ」と挨拶をすると、笑顔で「アンニンハセヨ」と返ってきたのです。

そこで、「ふらっとに アンニハセヨの 笑顔あり キムチ料理も 遊佐の味なり」と詠んでいます。

あれから随分と歳月が流れましたが、どんな風になっているかと気になって、吹浦の菅野に嫁いだ妹に買い物に行ったついでに、「韓国からの嫁さん方も70歳前後になるが、ちょっと覗いて欲しい。」と連絡したところ、数日後に「みんな日本人に見えて検討が付かない。」と返事がありました。

韓国からの嫁さん方も子供や孫に恵まれ、韓国料理とともに遊佐の街にすっかり馴染んでいるものと受け止めています。しかし、遊佐町民の中には、地産地消の「道の駅」になぜ韓国料理店があるのかと疑問を持つ方もおられると思いますが、こんな歴史があったことも少し知っておく必要があると思います。

ところで、「遊佐パーキングエリアタウン(道の駅鳥海移転整備)事業」が公表され木造2階建て、茅葺き風、切妻屋根の純和風のようですが、この韓国料理店も必ずや入るものと期待しています。

|

|

| 惣作が「結婚相談員」当時に町の機関紙で紹介された内容です。 |

|

| TOPに戻る |

\ \ |

|

12 遊佐町人口減少問題の考察

|

先日、遊佐町内に嫁いだ野沢出身の同級女性と電話で話す機会がありました。いろんな近況報告を受けたと同時に、お互いが知っている同級生の皆さんの消息や現状、そして、あちらこちらで高齢の独身男女が多くなった話題が中心となって、「こまた時代になったもんだ。」と諦めムードを語っていました。

また「広報ゆざ」の訃報欄の人数の多さに比べ、生まれた赤ちゃんの掲載の少なさに驚きます。

(人口の変動には死亡数と出生数の差による「自然増減」と、転居による流出数と流入数の差による「社会増減」の二つの側面がある。)

それに町の広報誌に、空き家が町内で500軒を超えたのに、「空き家バンク」に登録された空き家は11軒だけだと嘆いている記事もありました。

このような問題は全国的な傾向で、何も遊佐町だけの問題ではないと思います。

この原因はいろいろあって、解決に向けた決定打など思いつきません。

と断言してはお話になりませんから、せめて思うのは、逆に人口が増え続けた戦後の当時の世相に何か問題解決のヒントがあると思っております。

戦後の昭和22年から25年辺りを一括りに「団塊の世代」と呼ぶことがありますが、誕生する子供は年間260万人を軽く超えていました。戦争が終わって、戦地から多くの若者が郷里に戻って結婚したことを一番の理由に掲げますが、それだけではないと思います。一番大きい理由は、戦後の20年から30年近くは、旧憲法の影響が強く残り、良し悪しは別にして、明治憲法下の民法で規定された「家制度」や「家長制度」と呼ばれる制度は、田舎に行けば行くほど根強く残っていた印象でした。

そして、両親や叔父・叔母の世代は、家長をはじめ、親族、世話役たちが「この二人は似合いだ」と、見つけて来たお相手との見合いによる結婚が殆どの時代で、自由恋愛による結婚は少数だったと聞きます。

しかし、昨今は、この世話を焼く人物自体が極端に激減したことも、適齢期の男女が結婚に踏み切るチャンスを逃がす原因の一つと見られ、生まれる子供が比例して激減するのも当然の成り行きです。

近年は特に、女性の社会進出が進み自立した女性が多くなり、男女とも一般的に高学歴となり、相手にも収入など高い基準や理想を求める傾向も一因とされます。映画「たそがれ清兵衛」の叔父役の丹波哲郎が、「顔など付いていればいい。丈夫ならそれでいいではないか。」と、清兵衛に説教するセリフを思い出しています。そして、急速な人口減少問題、過疎化問題、空き家問題、墓じまい問題、火葬場不足、輸血用血液不足、後継者不足問題などは、全て横並びの問題と思われ、今の制度や風潮、考え方では打つ手がなく結局行き着くところまで行きそうです。そして焼け石に水の対策より、確実に到来する人口減少によるメリットもあります。それは、「ウサギ小屋の解消」、「渋滞の緩和」、「余計な公共施設の削減」、「自然の復活」、「24時間営業の廃止」なども期待されます。よって、これに合わせて「コンパクトな街つくり」を目指すなど、今から対策を練っておく以外にないのではありませんか。 |

| TOPに戻る |

|

|

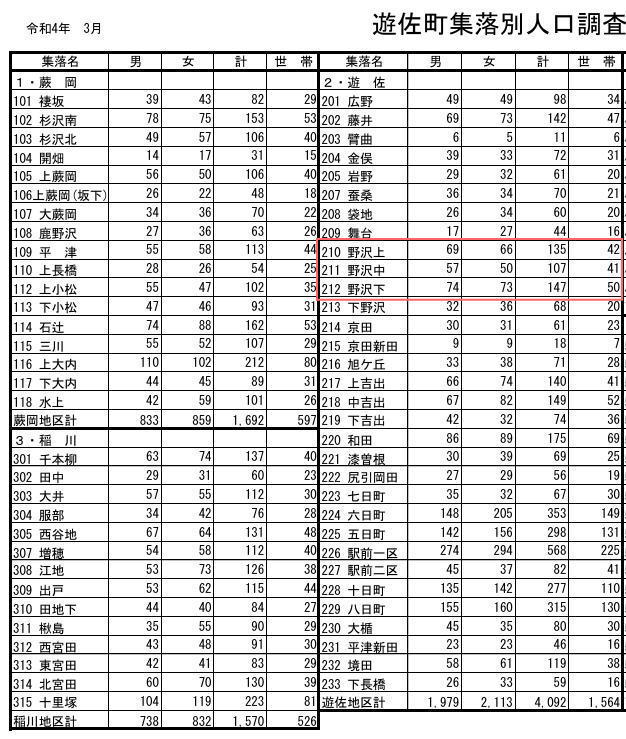

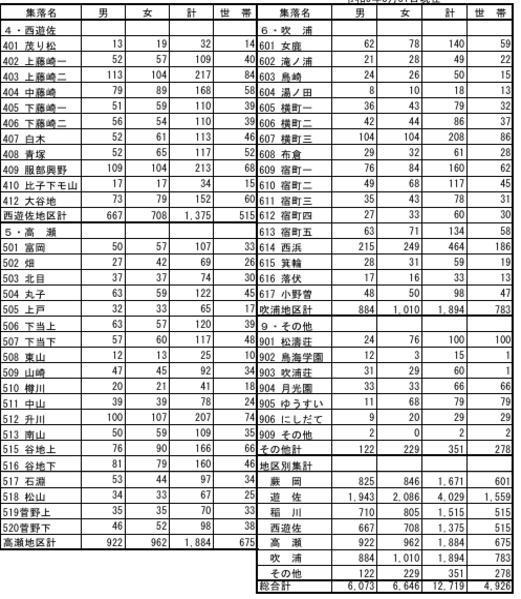

| https://www.town.yuza.yamag ata.jp/uploads/contents/archive_0000001093_00/attc216edf9.pdf |

| (令和4年3月現在、野沢は右中段です) |

|

|

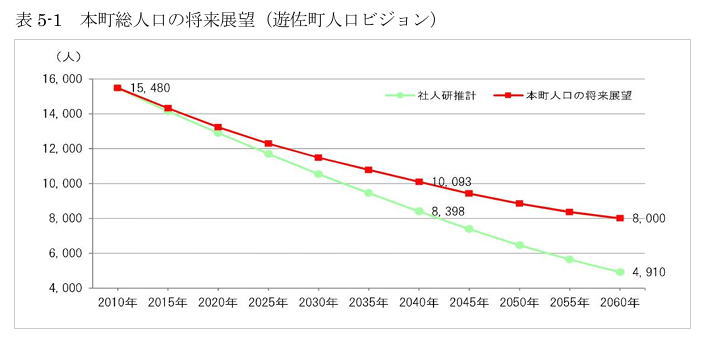

2020(令和2)年時点の遊佐町人口ビジョンです。30年後はほぼ半減です。

このような予測は殆どが当ると言われています。 |

|

|

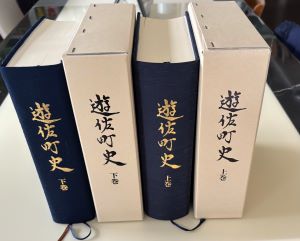

13 「遊佐町史」上下巻を購入しています

遊佐町史(上巻)は平成19年(2008年)度に、更に令和5年(2023年)に遊佐町史(下巻)が発刊 されました。この「遊佐町史上下巻」をまとめて購入したのは今年(2025年)2月です。それは、昨年、親族から「我が家のご先祖の名前が何名か掲載されているよ」と聞いていたことが切っ掛けです。 されました。この「遊佐町史上下巻」をまとめて購入したのは今年(2025年)2月です。それは、昨年、親族から「我が家のご先祖の名前が何名か掲載されているよ」と聞いていたことが切っ掛けです。

下巻の「遊佐町史編纂委員会会長」の渋谷隆士氏が、「遊佐町史下巻の編さんにあたって」の巻頭の挨拶文の中で、「町史上・下巻で遊佐町の通史として、特に若い人達に少しでも関心を持って頂きたく、又地元を離れても故郷を語れる人になって頂きたく、編纂に当って反省と感想を申し述べました」とあります。また、「必ずしも通読せずとも必要な箇所だけ読んでみるとか、祖先の関係だけ読んでみるとかして、座右の書にしてもらえれば関係者として喜びに堪えません。」とあります。

この言葉は、郷里から遠く離れて暮らす我が家にピッタリ当てはまる呼びかけです。

近年の我が家では、妻方の酒田市内の両親を含め、親が次々と亡くなった上、更に数年間続いたコロナ禍の影響もあって、帰省の機会が極端に遠のいていました。それが今年(2025年)1月末に幼少時からお世話になった京子叔母が94歳で亡くなり、6年ぶりに夫婦だけで帰省したのです。すると、遊佐町では、日沿道「酒田みなと〜遊佐」が開通したほか、野沢近くには「遊佐カントリーエレベー」や吉出の元酒造業「鳥海」跡に「遊佐蒸溜所」が建てられ、更に、遊佐町役場も立派な庁舎に生まれ変わっており、昔からの景観がかなり変化していたことで、若干の浦島太郎気分を覚えたものです。今後も、帰省の機会は減ると予測されますから、「遊佐町史」を座右の書として、郷里からリアルタイムで送られて来る「ライブカメラ映像」を大型テレビで鑑賞しつつ、更に毎月発行の「広報ゆざ」の購読で、望郷の思いを埋めようとしている今日この頃です。 |

この画像は、酒田市山居町のホテル屋上からの、YBC山形放送提供のライブカメラからです。

遊佐町の街並みや田園風景が見えないのが残念です。遊佐町でも是非ライブカメラの配信を期待します。

|

|

| -------------------------------------------------------------------------------- |

|

|

| 遊佐町野沢で生活していた当時の体験や、祖先や両親、親戚等に関連した当たり障りのない話しばかりです。個人情報も含まれていますが、皆さん連絡が付く方ばかりであり、苦情やミスには直ぐ対応出来ます。願わくば。これらの情報から、ご自分の家のことや村や町のことを勉強する切っ掛けにして欲しいものです。なお、野沢に関すること限定で、悪口や商売以外でしたら、無料で掲載しますからご連絡下さい。取り合えず祭礼などの行事が理想と思います。 |

|

| トップページに戻る |