|

|

| 遊佐町の神社 |

| TOPに戻る |

■神社の発祥

文部省唱歌の「村祭り」では、「♫ ♫村の鎮守の神様の 今日はめでたいお祭り日 ドンドンヒャララ ドンヒャララ♫ ♫」と歌われる神様は、現在では、「氏神」、「産土神(うぶすな)」と同じとされます。 元々は、同じ地域や集落にすむ氏姓を同じくする人々の中で祀られる神様なので、「氏神様」と呼ばれるようになったそうです。 ドンヒャララ♫ ♫」と歌われる神様は、現在では、「氏神」、「産土神(うぶすな)」と同じとされます。 元々は、同じ地域や集落にすむ氏姓を同じくする人々の中で祀られる神様なので、「氏神様」と呼ばれるようになったそうです。

下段に列挙した遊佐町の村々の神社の殆どが、この村の鎮守の神様で、「氏神」、「産土神」と思われます。

これらの神社が何を祀って、どの時点で建立されたかは正確には不明ですが、大昔に出羽国の遊佐に移住した人達が元の郷里(出身地)から持ち込んだり、鳥海山が「鳥海修験道」の発展過程で建立したり、明治期の「一村一社の原則」のあおりで建立したなどなどが考えられます。神社の起源は、古代日本の自然信仰に遡ると言われ、 古代の人々は、山や川、木々、岩、洞窟、滝、湧き水、風、温泉などにも神が宿ると信じて、それらを祀るための祭祀を行っていました。初期の神社は、建物を持たない自然の中で神を祀るものでしたが、仏教が伝来した頃から、現在のような神社の形式が整備されたようです。そして現在では、 小さな祠等を含めると日本各地には20万社以上の神社があるとされ、武家や寺院の守護神とする「八幡信仰(八幡神社・八幡宮・八幡さま・若宮神社))」が約八万社、第2位は伊勢神宮を祀った「伊勢信仰(神明神社・神明社・神明宮)」、第3位は菅原道真を祀った「天神信仰(天神社・天満宮)」、また、稲作・農業の神様とされる「稲荷神社」は約三万社もあるようです。稲荷神は屋敷神として個人や企業などに祀られているものや、山野や路地の小祠まで入れると、さらに膨大な数にのぼると思われます。 小さな祠等を含めると日本各地には20万社以上の神社があるとされ、武家や寺院の守護神とする「八幡信仰(八幡神社・八幡宮・八幡さま・若宮神社))」が約八万社、第2位は伊勢神宮を祀った「伊勢信仰(神明神社・神明社・神明宮)」、第3位は菅原道真を祀った「天神信仰(天神社・天満宮)」、また、稲作・農業の神様とされる「稲荷神社」は約三万社もあるようです。稲荷神は屋敷神として個人や企業などに祀られているものや、山野や路地の小祠まで入れると、さらに膨大な数にのぼると思われます。

神社を統括する組織は宗教法人神社本庁で、約8万余の神社が参加しているそうです。しかし、神社本庁に加盟していなくても神社を名乗ることはできるそうで、明治天皇の勅命によって創建された「鎌倉宮」、桃太郎誕生地伝説の「桃太郎神社」、航空安全と航空事業の発展を祈願する「飛行神社」、UFOを呼びやすいスポットとされる「UFO神社」などの神社も登場しています。 |

■遊佐に分祀された神社に想う

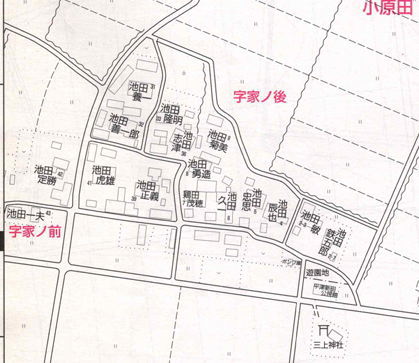

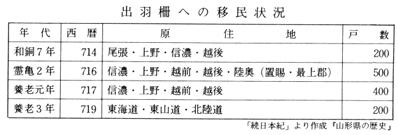

これらは、ゼンリンの住宅地図から拾い集めたものですが、拾い忘れ たところや、ダブっているところもありそうです。よって、参考程度にして下さい。二・三の神社の発祥地や由来などから分析しますと、例えば、北目には那須与一に由来の群馬県太田市発祥の「太田神社」があります。するとその神社は遊佐町の那須姓のご先祖が持ち込んだと推測できます。また、野沢の隣の舞台の東側には大平山神社が鎮座しています。ここは栃木県栃木市に鎮座する大平山神社が本家です。この神社も何故、ここに分祠されたかと思うと、右上の表にあるように、大平山がある東山道や上野から出羽国に多くの強制的に移民があったと伝わっていますから、この方々が分祀されたものと推測出来ます。他にも、信濃・諏訪湖辺りが発祥の日本最古の神社のひとつ諏訪神社や近江富士の三上山を御神体とする三上神社も同様に、遊佐町にどうして、諏訪神社や三上神社が多いのかも見えて来そうです。 たところや、ダブっているところもありそうです。よって、参考程度にして下さい。二・三の神社の発祥地や由来などから分析しますと、例えば、北目には那須与一に由来の群馬県太田市発祥の「太田神社」があります。するとその神社は遊佐町の那須姓のご先祖が持ち込んだと推測できます。また、野沢の隣の舞台の東側には大平山神社が鎮座しています。ここは栃木県栃木市に鎮座する大平山神社が本家です。この神社も何故、ここに分祠されたかと思うと、右上の表にあるように、大平山がある東山道や上野から出羽国に多くの強制的に移民があったと伝わっていますから、この方々が分祀されたものと推測出来ます。他にも、信濃・諏訪湖辺りが発祥の日本最古の神社のひとつ諏訪神社や近江富士の三上山を御神体とする三上神社も同様に、遊佐町にどうして、諏訪神社や三上神社が多いのかも見えて来そうです。

他の地域の神社の分祀も考察すると、明治期に屯田兵が北海道に創建した神社や、戦後のブラジルなどへの移民が多く住んだ土地には、やはり出身地の神社が創建されたそうです。誰でも縁の強い神社を新天地に分祀を希望するのは自然な成り行きです。また、移住者が建てたと思われる、「八幡神社」「神明社」皇大神社などの大和朝廷側の神社は、その土地を征服し、勝利宣言した証のようにも見えます。東京の我が家には野沢村の「御嶽神社」のお札を祀っています。このような題材は、中高生の皆さんには、夏休みの研究題材に丁度良いと思っています。大きな模造紙に遊佐町の地図を書いて、村の場所に神社の名称や由来などを書き込めば立派な研究資料になりそうです。

|

| TOPに戻る |

|

■野沢の神社に関して

野沢周辺の神社を地図に落としてます。名前がハッキリしないのは、村西の田んぼの中にある神社です。野沢公民館隣の神社は石碑に「古峰神社」とあるだけです。また、御嶽神社の向かって左手の神社は「古四王神社」と思っていたら「火伏神社」のようです。火伏神社の多くは静岡県の秋葉山が本家ですから、何か縁があるのでしょう。「大平山神社」は一見して野沢の神社と思っていたら、地名では吉出になります。「焼面観音」はなぜ焼面なのか由来が不明です。「八幡神社」は30年位前にはあったのですが、現在の様子は不明です。つまり、管理はどこなのか、祭礼は何時なのかなど、分からない事ばかりです。 |

【新規情報】

野沢川沿いの「焼面観音」の名前の由来ですが、昔、野沢の東側の舞台の村で火事が発生し、神社が消失しています。そのとき焼けた御神木が野沢の川に流れ着き、それを「シンノグエウモジ」の神社に祀ったことから、それ以来「焼面観音」と呼ばれているそうです。 |

|

野沢の北西の村はずれには、八幡神社が鎮座しています。 神社の西隣りには、よく氾濫する地抜川が流れており、参拝した日も雨上がりだったので、周辺が沼地のように抜かるんでおり、ズック靴では引き下がって全体を撮影することが出来ませんでした。「よく、このような目立たない場所を選んだものだ」と思いつつ撮影したものです。60年ぶりに参拝した理由は、この八幡神社の近所には同級生が数人住んでいたので、何度かカクレンボなどの遊び場にしていたからです。ここで一緒に遊んだ同級生も、三人も既に鬼籍に入っています。ひろお、とくお、ただかずらのあの頃の面影を思い出しつつ参拝させて頂きました。 神社の西隣りには、よく氾濫する地抜川が流れており、参拝した日も雨上がりだったので、周辺が沼地のように抜かるんでおり、ズック靴では引き下がって全体を撮影することが出来ませんでした。「よく、このような目立たない場所を選んだものだ」と思いつつ撮影したものです。60年ぶりに参拝した理由は、この八幡神社の近所には同級生が数人住んでいたので、何度かカクレンボなどの遊び場にしていたからです。ここで一緒に遊んだ同級生も、三人も既に鬼籍に入っています。ひろお、とくお、ただかずらのあの頃の面影を思い出しつつ参拝させて頂きました。

この神社はあまりにも奥まった場所にあり、きっと存在を知らない村人もおられるハズです。 |

〇野沢の御嶽神社に関すること。(野沢のタヨサマの記録から)

1046年(永承2年)

現「御嶽神社」から南方約500メートルの地に、黒沢五郎正任が築いた「龍沢館」の広大な土塁跡が見られる。館の内に湧き水少なく、平時は井戸水の使用を禁じ、ここに雨池を造築、館の北門まで忍路(水路)を通じ水源を確保した。天池の東方僅かに突き出ているところは水神を祀った跡で、この池が龍沢館の重要な基盤であった。水利の不便もあり黒沢正任は、龍沢館の整備未完のまま、松岳山(現上寺地区)に移り、家臣「葛西勘十郎」が館を守ったという。

1187年(文治三年)

虚空蔵堂の山寺号に文治三年(1187)の銘がある鉾、承久2年(1220)銘の古鉾共に御頭行事に使用せるものなりと伝ふ。

1220年(承久2年)

出羽国風土略記に「蔵王権現、上野沢村山中に在り又滝沢権現共云う、社領十三石一升地方同村出羽守判物なり。社家一人有り、古鉾あり、承久2年神主正宇代」とあり。

又、出羽国風土記に、御社御嶽神社、祭神は少彦名命大己貴命二柱なり。野沢村水上に鎮座す。当社は大和国吉野郡金峰社を勧請せり。其年代詳ならざれども末社由良姫神社は、五十六代清和天皇定観年中(860年代)椿原の峰に社地を定め、隠岐国知夫郡由良姫大明神を遷し、里見和泉守橘正氏之を祭ると縁起にあり。然れば、本社創建は其前に在る事明なり。

1345年貞和2年

貞和2年「龍沢館」に藤名佐衛門なる人、京より下り「都殿様」と称して館主となり、その子孫が220年間ここに居住した。

1443年 嘉吉3年

嘉吉3年「龍沢館」館主「藤名広盛」宝林庵を菩提処と定め、龍沢山「玉積寺」と改号す。同寺に嘉吉3年の銘のある鉄製雲板がある。県の重要文化財である。又、金銅阿弥陀如来座像は鎌倉期の彫刻、水滴は釉を使った瀬戸物でこれ鎌倉期のものである。

1449年頃(宝徳年中)

「龍沢山玉積寺」広盛宝徳年中に死す。法名を瑞雲院殿広法盛大居士と号す。其後「玉椿寺」と改む。 出羽国風土記に、安養寺、本尊釈迦牟尼如来を安す。野沢村久弥添に在リ酒田町海晏寺(かいあんじ)末なり。当寺は天正中道照法師の開基創建する所にして、元は村の東北なる龍沢山宝林寺と号せり。其履歴を尋るに道照法師諸国を論参して飽海郡に至る。龍沢山に雲龍石あり。其形獅子の如し。常に此石より雲生ず。故に、人此山を龍ケ獄と称す。

1567年(永禄10年)

「龍沢館」藤名五郎左右衛門の代に仁賀保の加茂氏に攻められ、520年にわたる龍沢館の歴史を閉じる。藤名五郎左右衛門の孫、寅松より藤名の姓を隠し「佐藤兵部」と改め、以後、龍沢山「御嶽神社」の社家(太夫様・タヨサマ)として今日に続いている。

1876年(明治9年)

「御嶽神社」は明治9年より郷社に列す。祭日は3月13日、9月13日の両度なり。椿原の峰は本殿のある処である。

※ 同年に、「上野沢村」「下野沢村」「下野沢新田村」が合併して野沢村が誕生。野沢は今も、上・中・下に分かれていますが、根拠があることです。その後も、憲法発布の明治22年に、遊佐町村・白井新田村・野沢村・吉出村・小原田村が合併して「遊佐村」が誕生し、昭和29年に遊佐町と他5村が合併し遊佐町が発足しています。

|

| TOPに戻る |

|

■遊佐町の神社

〇御嶽神社(奈良県吉野町の金峯(きんぷ)神社を勧請、吉野山の地主神を祭る) 野沢字水上55

〇八幡神社 飽海郡遊佐町大字野沢字山越道

〇焼面観音 飽海郡遊佐町大字野沢字仁田々

〇古峰?神社 飽海郡遊佐町大字野沢字上クネ添え 野沢公民館隣

〇十一面観音堂 飽海郡遊佐町大字野沢字船津田

〇小四王明神 遊佐町野沢水上遊佐町野沢

右の写真は龍沢神社境内(現在は「火伏神社?」)

〇名前不明の神社(村の西、田んぼの中です)

八幡神社 山形県飽海郡遊佐町野沢字宅内1番

大平山神社 (栃木県栃木市に鎮座) 飽海郡遊佐町吉出蕨野畑55−1

太田神社(群馬発祥、那須与一に縁、那須家の家紋「一菊紋」) 飽海郡遊佐町大字北目家ノ前

薬師神社 飽海郡遊佐町大字富岡字前田(北目橋隣)

杉沢熊野神社 飽海郡遊佐町杉沢宮ノ後23

道祖神社(京都発祥) 飽海郡遊佐町富岡字道内

白山姫神社 飽海郡遊佐町大字字前ノ坪1

貴福神社(遊佐発祥?) 飽海郡遊佐町大字字舞鶴7

日枝神社 飽海郡遊佐町大字小松字道地46

三崎神社 飽海郡遊佐町大字吹浦字三崎2

三輪神社 飽海郡遊佐町大字直世字箕輪48

劔龍神社 飽海郡遊佐町大字当山字上戸2

皇大神社 飽海郡遊佐町大字当山字福の中

藥師神社 飽海郡遊佐町大字比子字白木54

藥師神社 飽海郡遊佐町大字富岡字前田56

日枝神社 飽海郡遊佐町大字豊岡字出矢倉17

日枝神社 飽海郡遊佐町大字小松字道地7

日枝神社(下日枝神社)飽海郡遊佐町宮田堂地

諏訪神社 飽海郡遊佐町小原田中川原62

住吉神社 飽海郡遊佐町小松字千本柳

道祖神社 飽海郡遊佐町富岡道内23

皇大神社 飽海郡遊佐町富岡前田

宇夫那須神社(愛知県一宮市大字島村に鎮座) 飽海郡遊佐町北目菅野谷地

松山神社 飽海郡遊佐町北目菅野

稲荷神社 飽海郡遊佐町北目菅野谷地

皇大神社 飽海郡遊佐町菅里菅野

江地神社 飽海郡遊佐町江地字出戸

稲荷神社 飽海郡遊佐町藤崎字家ムノ上

幸福稲荷神社 飽海郡遊佐町菅里菅野

鳥海山大物忌神社 吹浦口之宮 飽海郡遊佐町吹浦布倉1

諏訪神社 飽海郡遊佐町吹浦西楯19

諏訪神社 飽海郡遊佐町増穂字前田

熊野神社 飽海郡遊佐町小松字中小松

金毘羅神社 飽海郡遊佐町鹿野沢

皇大神社 飽海郡遊佐町増穂字前新田

皇大神社 飽海郡遊佐町江地字油田

深山神社(寛永時代に五穀豊穣万民安堵を祈願し建立)飽海郡遊佐町六日町字下高砂

八幡神社 飽海郡遊佐町吹浦字女鹿

由豆佐売(ゆずさめ)神社 飽海郡遊佐町吹浦字由豆佐山

愛宕神社 (総本宮は京都市の愛宕山) 飽海郡遊佐町吹浦字中川原

三輪神社 飽海郡遊佐町直世字箕輪

皇大神社 飽海郡遊佐町吹浦字高ノ

皇大神社 飽海郡遊佐町遊佐字倉ノ町

皇大神社 飽海郡遊佐町庄泉字大谷地

皇大神社 飽海郡遊佐町小原田字神子免

皇大神社 飽海郡遊佐町小原田字平岡

石動神社(能登国石動山の山岳信仰と修験道が融合) 飽海郡遊佐町遊佐字鶴田

大島神社 飽海郡遊佐町吹浦字滝の浦

丸子 皇大神社 飽海郡遊佐町北目丸子86

三上神社(近江富士 三上山を御神体) (琵琶湖南岸) 飽海郡遊佐町吉出三田

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町吹浦鳥崎13

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町直世字尻地53番地

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町北目字丸子

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町北目字楯ノ内

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町直世字清水森1

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町宮田字久保ノ前

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町吉出字北子橋下

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町小原田字橋本

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町岩川字前田

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町小原田字家ノ前(平津新田)

三上神社(近江富士 三上山を御神体) 飽海郡遊佐町豊岡字西道

八幡神社 飽海郡遊佐町宮田字上屋敷田

八幡神社 飽海郡遊佐町吉出字東田道

蚕桑(さんそう)神社 飽海郡遊佐町吉出字東田道

皇大神社 飽海郡遊佐町直世字前田

古峰神社 飽海郡遊佐町大字当山字西向

八幡神社 飽海郡遊佐町吹浦女鹿12

扇宮八幡神社 飽海郡遊佐町豊岡字家ノ中瀬

八坂神社 飽海郡遊佐町豊岡字宮ノ後

若宮八幡神社 飽海郡遊佐町大蕨岡字村前

劔龍神社 飽海郡遊佐町当山上戸2

二本松流 三歳神社 飽海郡遊佐町白井新田二本松流

白山神社 飽海郡遊佐町白井新田字宮沢長根

白山神社 飽海郡遊佐町遊佐字うるしそね

岩野 皇大神社 飽海郡遊佐町白井新田岩野25

三歳神社 飽海郡遊佐町白井新田字二本松流

服部興野 船玉神社 飽海郡遊佐町比子服部興野33

諏訪神社 飽海郡遊佐町比子青塚76

諏訪神社 飽海郡遊佐町小原田中川原62

諏訪神社 飽海郡遊佐町大蕨岡字大渕

皇大神社 飽海郡遊佐町遊佐字倉

貴福神社 飽海郡遊佐町遊佐舞鶴7

和合神社(福井県三方上中郡若狭町、金山比古神) 飽海郡遊佐町藤崎字下モ山

小原田稲荷 飽海郡遊佐町小原田稲荷

沼田 三上神社 飽海郡遊佐町小原田沼田

道地 日枝神社 飽海郡遊佐町小松道地

扇宮八幡神社社務所 飽海郡遊佐町豊岡大内31

三吉(みよし) 神社 飽海郡遊佐町豊岡石辻(いしづ)

右は「さんきち様」として親しまれ”福は内オニも内” 洪水から村を守ったオニ神様を祀る。

鳥海山大物忌神社 蕨岡口ノ宮 一の鳥居 飽海郡遊佐町大蕨 岡村前22

鳥海山大物忌神社 蕨岡口之宮 飽海郡遊佐町上蕨岡松ケ岡51

子安神社 飽海郡遊佐町上蕨岡松ケ岡8

臂曲神社 飽海郡遊佐町吉出字臂曲

足山神社 飽海郡遊佐町吉出臂曲

弐間発 蚕桑神社 飽海郡遊佐町吉出弐間発

隠瀧神社 飽海郡遊佐町吉出宮山坂

大平山三吉神社 飽海郡遊佐町吉出蕨野畑55−1

道祖神社 飽海郡遊佐町富岡道内23

皇大神社 飽海郡遊佐町富岡前田

大井神社 飽海郡遊佐町庄泉字藤ノ木

下モ山 和合神社 飽海郡遊佐町藤崎下モ山

稲荷神社 飽海郡遊佐町菅里十里塚159

服部興野 船玉神社 飽海郡遊佐町比子服部興野33

山神社 飽海郡遊佐町比子

一ノ坪 藤山神社 飽海郡遊佐町藤崎一ノ坪

大谷地 皇大神社 飽海郡遊佐町庄泉大谷地

古四王神社(きかず様) 飽海郡遊佐町直世

古四王神社 飽海郡遊佐町増穂後田

古四王神社 飽海郡遊佐町豊岡大内

古四王神社 飽海郡遊佐町庄泉宮ノ下

古四王神社 飽海郡遊佐町岩川千本柳

古四王神社 飽海郡遊佐町杉沢宮ノ後 熊野神社 境内社-古四王神社

古四王神社 飽海郡遊佐町杉沢大樽川

古四王神社 飽海郡遊佐町藤崎字西谷地40(JA荘内みどり近く)

古四王神社 飽海郡遊佐町吹浦

古四王神社 飽海郡遊佐町吹浦字七曲堰東 丸池神社境内

忠魂碑 飽海郡遊佐町豊岡乳母懐 |

|

|

|

|

|