5 遊佐町史上巻で紹介された「平家の落ち武者伝説」の内容

|

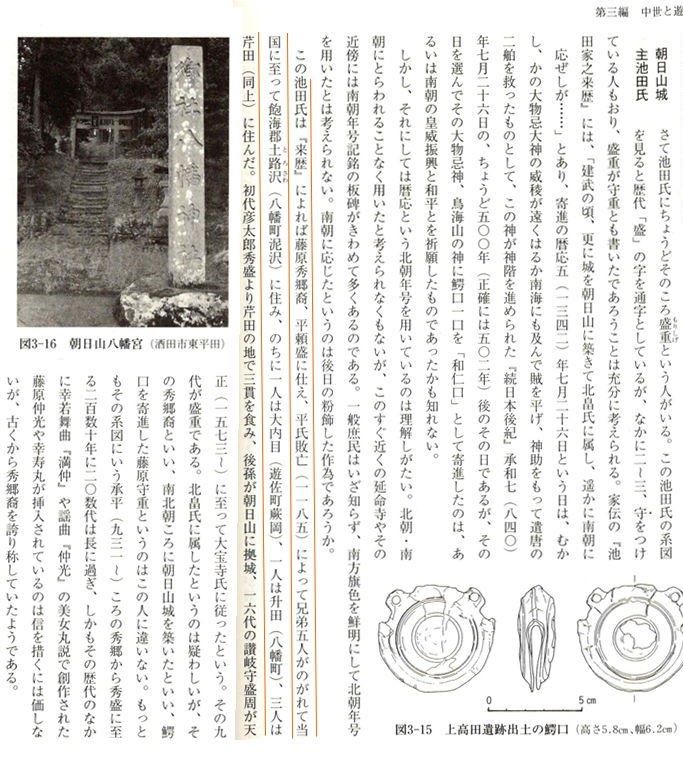

遊佐町史上巻の388頁「朝日山城主池田氏」の項目には、「この池田氏の「来歴」によれば、藤原秀郷裔、平氏負亡(1185)によって兄弟五人がのがれて当国に至って飽海郡土路沢(八幡町泥沢)に住み、のちに一人は大内目(遊佐町蕨岡)、一人は升田(八幡町)、三人は芹田(八幡町)に住んだ。初代彦太郎秀盛より芹田の地で三貫を食み、後孫が朝日山に拠城、16代の讃岐守盛周が天正(1573~)に至って大宝寺に従ったという。」と紹介してあります。

その後の調査で、その5人の息子達は、源氏からの厳しい探索から逃れるため別々に暮らすことになります。酒田市八幡の光浄寺(酒田市芹田家ノ下2番)近くには、池田兄弟 が別れの酒盛りをしたという「兄弟水酒盛り塚」と呼ぶ塚が残っています。そして、長男・秀盛は泥沢の山中に住み、二男は最初に辿り着いた升田という谷の奥地(玉簾の滝近く)に、三男と四男は芹田(せつだ)に、五男は豊岡(現在の遊佐町豊岡水上)に分かれて、日向川流域の川沿いに住み続け上手に土着したと見られます。それぞれ子孫に恵まれ、各村も発展し現在に引き継がれています。 が別れの酒盛りをしたという「兄弟水酒盛り塚」と呼ぶ塚が残っています。そして、長男・秀盛は泥沢の山中に住み、二男は最初に辿り着いた升田という谷の奥地(玉簾の滝近く)に、三男と四男は芹田(せつだ)に、五男は豊岡(現在の遊佐町豊岡水上)に分かれて、日向川流域の川沿いに住み続け上手に土着したと見られます。それぞれ子孫に恵まれ、各村も発展し現在に引き継がれています。

そして約388年の時が流れて、池田盛周(もりちか)は朝日山を拠城として天正(1573~)に至って、鶴岡の大宝寺義氏(武藤義氏)に従っています。更に、元和8年(1622年)最上家がお家騒動で失脚後は、代わって庄内に入った酒井家から、池田盛周は「旧・領荒瀬郷古川村100石を賜わった。」とあります。この時、盛周自身が古川村や隣の草田村に居住したかは不明です。推測ですが、古川の隣接の草田村には多くの池田姓が見られることから、自身が地頭として管理する村に、親族を呼び寄せたとの見方が出来ます。

なお、平家の落ち武者5兄弟に縁の人物として、衆議院議員(10期)、科学技術庁長官(第9代)の池田正之輔、三井財閥筆頭常務理事、大蔵大臣などを務めた池田成彬がおられます。池田正之輔(1898年~1986年)は観音寺村芹田(せつだ)出身でしたから三男か四男の末裔でしょう。

池田盛周は通称は讃岐守で、悪次郎と名乗ったこともあるそうです。本来「悪」は「突出した」「力の強い」という意味合をもつそうですから、この意味からすると、池田正之輔や池田成彬は本当の悪太郎でしょう。尚、本楯・草田の池田家は、升田に残った次男の末裔であることが有力です。 |

|

| TOPに戻る |

|

|

| 6 野沢の「龍沢館」の館主がタヨサマの祖先だった当時のこと。 |

「野沢の歴史」の頁に、(南北朝時代の)1345年貞和2年、野沢の「龍沢館」に 藤名佐衛門なる人、京より下り「都殿様」と称して館主となり、その子孫が220年間ここに居住した。1567年(永禄10年)「龍沢館」藤名五郎左右衛門の代に仁賀保の加茂氏に攻められ、520年にわたる龍沢館の歴史を閉じる。藤名五郎左右衛門の孫、寅松より藤名の姓を隠し「佐藤兵部」と改め、以後、龍沢山「御嶽神社」の社家(太夫様・タヨサマ)として今日に続いている。と記載しています。当然、この当時の周辺地域の概要も気になりますから、まずネットで調べますと、 藤名佐衛門なる人、京より下り「都殿様」と称して館主となり、その子孫が220年間ここに居住した。1567年(永禄10年)「龍沢館」藤名五郎左右衛門の代に仁賀保の加茂氏に攻められ、520年にわたる龍沢館の歴史を閉じる。藤名五郎左右衛門の孫、寅松より藤名の姓を隠し「佐藤兵部」と改め、以後、龍沢山「御嶽神社」の社家(太夫様・タヨサマ)として今日に続いている。と記載しています。当然、この当時の周辺地域の概要も気になりますから、まずネットで調べますと、

酒田市立資料館のホームページ 「武士の時代 中世庄内のつわものたち」に記述がありますから、そのまま引用させて頂きます。

「各地の事例と同じく、庄内地方に住んだ地頭(役人)は権力を集め、さらに武力をつけて“武士”になった。この代表格が大宝寺(現在の鶴岡市)に住んだ「武藤氏」である。大泉氏、大宝寺氏などとも呼ばれ、12世紀末から庄内に住み、一大勢力となった。

武藤氏の一族から「砂越氏」が登場する。庶族でありながら本家に匹敵する力をつけ、長い期間争った。新田目に住んだ「留守氏」は、平安末期の1083年(永保3年)~1087年(寛治元年)に起こった「後三年の役」ののちに出羽国にとどまった人物の家系とされる。朝日山城主「池田氏」は、平家に仕えた先祖が矢流川に逃れて城を築いたと伝えられ、現在も家系は続いている。

池田讃岐守盛周は、朝日山城(現在の酒田市生石地区楯山)に住んだ土豪である。先祖が南北朝期に城を築き、室町期に武藤氏の配下となった。江戸末期ごろまでは堀や庭園の痕跡が残っていたそうだが、今は藪に覆われ確認はできない。周辺に多くの領地をもち、そこで暮らす農民たちは池田氏のもとで家臣団を形成し、「朝日山五十人衆」と呼ばれた。武藤氏の滅亡後、太閤検地に反発する一揆に参加。敗北し、城を捨てて真室川城・鮭延氏のもとへ逃れる。この一揆で城裏手の修験の地・鷹尾山も廃止となった。慶長出羽合戦が起こった慶長5年、反上杉派として庄内に戻り、小規模な反乱を起こしたが、これは上杉軍に一掃されてしまう。池田盛周は再度隠れ、慶長6年に最上義光が庄内を掌握すると、旧領荒瀬郷古川村100石を賜わり、志村伊豆守配下となった。近世初期には帰農し、肝煎となったのである。」

とあります。 |

| TOPに戻る |

|

| 7 平家の落ち武者5人兄弟が辿り着いた「玉簾の滝」 |

酒田市升田の「玉簾の滝」は約1,200年前、弘法大師が神のお告げにより発見し、命 名したとされる山形県随一の高さ63m、幅5mの直瀑です。落差63mの玉簾の滝は出羽丘陵の一角にあります。北西を向いているので太陽高度や日差しによっては滝の飛沫が玉簾のように見える時があります。かつては山岳宗教の修験場であり、滝の前には御嶽神社が祀られています。と酒田市HPで広報していますが、「平家落ち武者伝説の里」には触れていません。別の資料には、落ち武者伝説は証拠が薄いような記述もありましたが、それなら弘法大師のお告げにより「玉簾の滝」を発見し名付けた証拠はあるのかです。伝説の殆どはその家や地域に伝え継がれた説であり、事件の捜査などで裁判所や警察が探すような証拠を出せと言われたら難しいものがあります。 名したとされる山形県随一の高さ63m、幅5mの直瀑です。落差63mの玉簾の滝は出羽丘陵の一角にあります。北西を向いているので太陽高度や日差しによっては滝の飛沫が玉簾のように見える時があります。かつては山岳宗教の修験場であり、滝の前には御嶽神社が祀られています。と酒田市HPで広報していますが、「平家落ち武者伝説の里」には触れていません。別の資料には、落ち武者伝説は証拠が薄いような記述もありましたが、それなら弘法大師のお告げにより「玉簾の滝」を発見し名付けた証拠はあるのかです。伝説の殆どはその家や地域に伝え継がれた説であり、事件の捜査などで裁判所や警察が探すような証拠を出せと言われたら難しいものがあります。

さて、私の母親は殆どが池田姓の酒田市本楯の草田生まれで、遊佐町野沢に嫁いでいます。

私が高校生になったころ、酒田市役所勤めだった母方の祖父からは、「この家は、平家の落ち武者で八幡の更に奥の升田“玉簾の滝”近くの池田家からの分家に当る。」と聞いています。平家の落人伝説は東北では少なく、山形県内では、この話が唯一の平家の落ち武者だそうです。

ここからは主にネット情報になりますが、源満仲に仕えていた藤原仲光の後裔で、代々摂津国池田の地に土着していた池田源三郎快光という武士が、平清盛の死後、頼盛に仕え、伊勢平氏の一門として「一ノ谷の戦い」に参戦し敗れ、続く、元暦2年/寿永4年(1185年)の 「壇ノ浦の戦い」で戦死。その5人の息子達は鳥海山麓の日向川沿いに落ち延びて、兄弟五人が一緒では源氏の追い打ちに遭った際に全滅する恐れがあるため別々に暮らすことにしたのでした。長男・秀盛は泥沢の山中に、二男は最初に兄弟が辿り着いた升田という谷の奥地に、三男と四男は芹田(せつだ)に、五男は平坦な豊岡(現在の遊佐町豊岡水上)に分かれて住みました。いずれも日向川流域に住み続け、上手に土着したと見られ、それぞれ子孫に恵まれ、各村も発展し現在に引き継がれています。 「壇ノ浦の戦い」で戦死。その5人の息子達は鳥海山麓の日向川沿いに落ち延びて、兄弟五人が一緒では源氏の追い打ちに遭った際に全滅する恐れがあるため別々に暮らすことにしたのでした。長男・秀盛は泥沢の山中に、二男は最初に兄弟が辿り着いた升田という谷の奥地に、三男と四男は芹田(せつだ)に、五男は平坦な豊岡(現在の遊佐町豊岡水上)に分かれて住みました。いずれも日向川流域に住み続け、上手に土着したと見られ、それぞれ子孫に恵まれ、各村も発展し現在に引き継がれています。

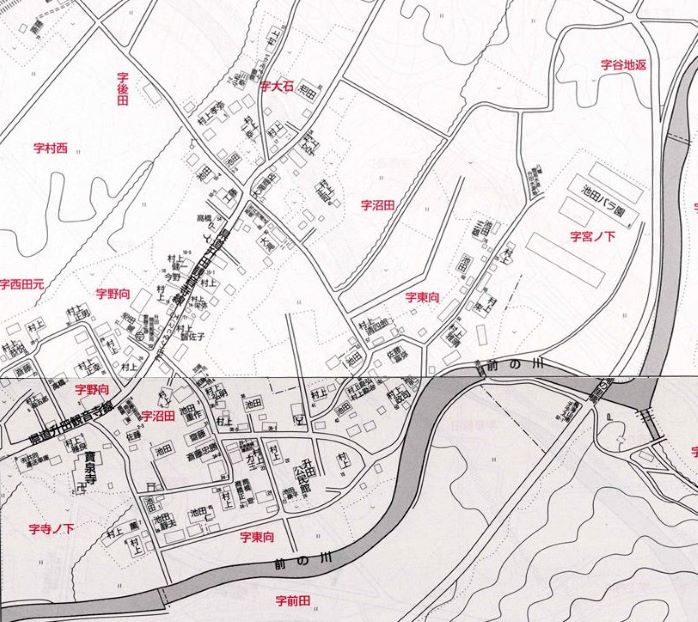

その後の、南北朝時代も戦国時代もなんとか乗り切って、子孫を今につないでいます。また、酒田市八幡の光浄寺(酒田市芹田家ノ下2番)近くには、池田兄弟が別れの酒盛りをしたという「兄弟水酒盛り塚」と呼ぶ塚があります。下段の地図は升田ですが池田姓が多く見られます。玉簾の滝の入口近くの「池田バラ園」にはいつか訪問したいものです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| TOPに戻る |

|

| 8 平家の落ち武者は玉簾の滝より上の「鶴間池」に辿り着いていた。 |

平家の落ち武者5人兄弟が辿り着いた終点は、八幡町(現在酒田市)升田の「玉簾の 滝」と思っていたら、まだ先の「鶴間池」まで行っていました。 滝」と思っていたら、まだ先の「鶴間池」まで行っていました。

「鶴間池は、八幡の北東、鳥海山南側の標高780mに位置し、地すべりによって生じた水域で、周辺にあるブナの自然林の景観と調和し、神秘性をたたえている。

また、山形県内では、モリアオガエルが最も多く産卵する地域であり、6月中・下旬には産卵が見られる。」と鶴間池には準絶滅危惧種として「モリアオガエルの生息地の保護を目的とする。」との記事がありました。鳥海山登山は10回くらいあり「湯ノ台口」コースも二回ありますが、このコースの最寄りに「鶴間池」があることは知りませんでした。

最近では、鶴間池は火口湖だとする意見もあるそうです。

また、鶴間池全体を上から眺めたい方には、通称「のぞき」と呼ばれる場所もあります。

八幡町(現在酒田市)の「鶴間池」に関連していろいろ調べますと、「黒百合姫伝説」という悲しい恋の物語など幾つかの伝説があることも知りました。ここでは次の二点をご紹介します。

「やはたの今昔」として、八幡町文化財保護審議会の佐々木有恒会長の手記を見つけました。

文字起こしをしますと「鶴間池の伝説」鶴間池の名前の由来の伝説は諸説いろいろとありますが、今回は「鶴子姫伝説」と「弓の弦伝説」をご紹介します。

【鶴子姫伝説 】

永保3年(1083年)奥州藤原氏に内乱があり、内乱は奥州一円に広がりました。それを鎮めるために、八幡太郎義家達が当地に参り、升田に一夜の宿をとりました。その時義家の疲れを癒し、慰めてくれたのが鶴子姫でした。義家達は、再び戦場に向かうことになりました。別れがたい鶴子姫は、戦場に同行を願い出たが、かないませんでした。鶴子姫は悲しみのあまり、池に身を投じました。その後池の名前を「鶴間池」と云うようになりました。

【弓の弦伝説】

文治元年(1185年)壇の浦の戦いで敗れて逃げた平家の侍達が、この地までやってきました。池のほとりで目の前の鳥海山を見上げて、鳥海山があまりに高いのに圧倒され誰もこれ以上先に進めないと思いました。そこで侍たちは弓の弦や弓矢を池に捨てて、麓の地に住み着くことになりました。そこでこの池を(弦)鶴間池と呼ばれるようになりました。

八幡町(現在酒田市)には、凄い伝説が伝わっていることを知りました。

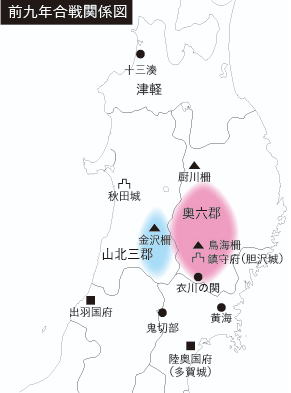

「八幡太郎」の名で知られる源義家が、父頼義とともに奥州で起きた乱(前九年の役1051~1062)を鎮めました。その帰途、康平5年(1062)戦勝祈願成就の報賽として、けやきの苗1000本を府中の大國魂神社に奉納したことが、けやき並木のはじまりと伝えられています。この像は、前九年の役,後三年の役で卓抜した武勇をあらわしたと伝わります。『吾妻鏡』によれば「前九年の合戦」は、源頼義の陸奥守赴任から安倍氏滅亡までの12年間であったことから、「十二年合戦」と呼ばれていました。主な古戦場は、秋田県横手の沼柵跡と金沢柵です。八幡の升田からは鳥海山を回って湯沢方向に抜けたのでしょうか。

|

|

| TOPに戻る |

| 9 遊佐町の小松家は平家の落人出身といわれる小松周輔 |

日向川流域に落ち延びた平家の落ち武者5兄弟に縁の人物として、衆議院議員(10期)、科学技術庁長官(第9代)の池田正之輔(1898年~1986年)、三井財閥筆頭常務理事、大蔵大臣などを務めた池田成彬(しげあき、1867〜1950)、長男の池田成功(1902-1971)は日本園芸(株)取締役、二男の池田潔(1903年10月4日~1990年3月14日)は英文学者、評論家、慶應義塾大学名誉教授がおられます。池田正之輔は観音寺村芹田(せつだ)出身でしたから三男か四男の末裔でしょう。また、戦国時代の池田盛周は通称は讃岐守で、悪次郎と名乗ったこともあるそうです。

本来の「悪」は「突出した」「力の強い」という意味合をもつそうですから、この意味からすると、池田正之輔や池田成彬、池田成功らは本当の悪次郎でしょうが、更に、悪次郎と呼んでいい方を加えますと小松周輔がおります。

荘内日報社は小松周輔のことを、このように知らせています。

小松周輔は、

医師、儒学者。寛政10年酒田町鍛冶町に生まれる。小松家は平家の落人といわれ、小松家の過去帳によると先祖は草津村(現・酒田市八幡地区)に住み、小松村(現・遊佐町)を開発。のちに酒田に移住し、代々治郎兵衛を名乗り鍛冶を業とした。周輔は8代目、鍛冶職は二女の直世に婿を迎えて継がせた。酒を好んだが、酔って寝ている間に近所で火災があり、その時父母を介抱できなかったとして以後終世酒を絶った。周輔は明治7年4月4日、77歳で亡くなった。

とあります。草津は平家の落ち武者に縁の地は升田の北に隣接ですから、きっと母方が草津に嫁いだ家と思われます。我が家も似たような関係なので、少々こだわって関連する情報を集めて配信していますが、そろそろネタ切れの状況も見えてきました。 |

|

| |

|

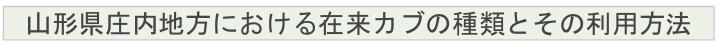

| 10 焼き畑農法の「升田かぶ」は平家の落ち武者が伝えたか。 |

平家の落ち武者や平家の落人と呼ばれる平家一門は、頼朝の追討命令により人里離れた山奥に逃げざるを得なかったのでしょう。「日本三大秘境」は、岐阜県の白川郷、宮崎県の椎葉村、徳島県の祖谷地区といわれ、共通しているのが、平家の落ち武者伝説が残っていることです。いずれも、近代的な開発から取り残されたような山深い地域ながら、豊かな自然と独自の伝統文化が残る集落は、近年では観光スポットとしても注目されています。きっと、過ぎ去った時代や時間、過去を懐かしむ「ノスタルジー」を感じる場所として評価されているハズです。

更に、共通しているのが焼き畑農法が残っていることです。椎葉村では焼畑で菜豆腐やソバのだんごを入れた「わくど汁」などの郷土料理が知られ、白川郷では焼き畑を「ナギ」とか「ナギ畑」と呼び、

祖谷地区では傾斜地を利用した焼き畑でソバ・アズキなどのが栽培されているそうです。 祖谷地区では傾斜地を利用した焼き畑でソバ・アズキなどのが栽培されているそうです。

さて、鳥海山の南麓、酒田市升田地区(飽海郡八幡町)では焼畑のことをカナと呼ぶそうで、このカナで栽培する升田かぶをカナカブと呼ぶことを知りました。升田カブは、青首ダイコンを小さくしたような形で、根の下部は、やや膨れ曲がっています。詳しい来歴は不明のようですが、昔、源平合戦に敗れた平家の落人が携えてきたものではないかとの説もあるそうです。この地区の人達は、幼い頃に食べた升田かぶの軟らかく、とろけるような食感と味が忘れられずに栽培を再開していたもので、「昔はよく、鯨汁や兎汁などにして食べていた」と語っています。

何度も繰り返していますが、八幡の更に奥の升田“玉簾の滝”辺りから日向川流域は、山形県内では、唯一の平家の落ち武者伝説の伝わる地域です。

この平家の落ち武者伝説は、源満仲に仕えていた藤原仲光の後裔で、代々摂津国池田の地に土着していた池田源三郎快光という武士が、1185年3月の壇ノ浦の戦いで戦死すると、その5人の息子達は鳥海山麓に落ち延びています。長男・秀盛は土路沢(泥沢)(とろさわ)の山中に、二男は最初に辿り着いた升田の谷の奥地に、三男と四男は芹田(せつだ)に、五男は平坦な豊岡(現在の遊佐町豊岡水上)に分かれて、いずれも日向川流域に住み続けて子孫を残しています。

この日向川流域も、「平家落ち武者伝説」の仲間に入れて上げたら貴重な観光資源になって、玉簾の滝もより知られ、升田カブの栽培も販売も、それなりに評判になりそうです。

|

|

| TOPに戻る |

|

11 「酒田市升田区の地域活性化に関する調査研究」温井亨(抜粋)の紹介

|

| 調査は平成25年(2013)度のようですが、これからすると酒田市八幡総合支所建設産業課も地域の活性化を真剣に考えていることを知りました。調査は

2013年度ですから、それから10年以上経過しています。このような調査研究を行なったなら、その後の結果も検証する必要もあります。果たして、酒田市升田では、どんな意見を採用し、どんな結果が現れたのでしょうか。特に「池田バラ園」を経営される池田家の話題が多くありましたのでご紹介致します。 |

|

本調査研究は、酒田市八幡総合支所建設産業課からの委託によるものである。

委託の趣旨は以下のようなものであった。まず対象地域の升田は、平成12(2000)年にから玉簾の滝のライトアップに取り組み、相当数の観光客が訪れるようになるなど、地域づくり活動に成果 を上げてきた。しかし、人口減少と高齢化の結果、活動の継続が困難になりつつあり、担い手の若返りを図る必要がある。それを実現するにはどうしたら良いか、検討してもらいたいというのが1つ目の委託理由である。次に、玉簾の滝を目当てに観光客は訪れるようになったものの、ただ滝を見て帰ってしまう。これでは、ライトアップに費用と労力がかかるだけで集落にメリットがないし、活動継続の意欲も起きない。これだけ来るようになった観光客にいかに金を落してもらうか、その検討が2つ目の委託理由であった。

それから3つ目として、滝の入口に整備された駐車場の産直施設「ららら」がある。産直施設はできたのだが、集客に十分成功しているとは言えないからである。「ららら」の売り上げを伸ばすにはどうしたら良いか、それが3つ目の委託理由である。 を上げてきた。しかし、人口減少と高齢化の結果、活動の継続が困難になりつつあり、担い手の若返りを図る必要がある。それを実現するにはどうしたら良いか、検討してもらいたいというのが1つ目の委託理由である。次に、玉簾の滝を目当てに観光客は訪れるようになったものの、ただ滝を見て帰ってしまう。これでは、ライトアップに費用と労力がかかるだけで集落にメリットがないし、活動継続の意欲も起きない。これだけ来るようになった観光客にいかに金を落してもらうか、その検討が2つ目の委託理由であった。

それから3つ目として、滝の入口に整備された駐車場の産直施設「ららら」がある。産直施設はできたのだが、集客に十分成功しているとは言えないからである。「ららら」の売り上げを伸ばすにはどうしたら良いか、それが3つ目の委託理由である。

池田みつ子さん

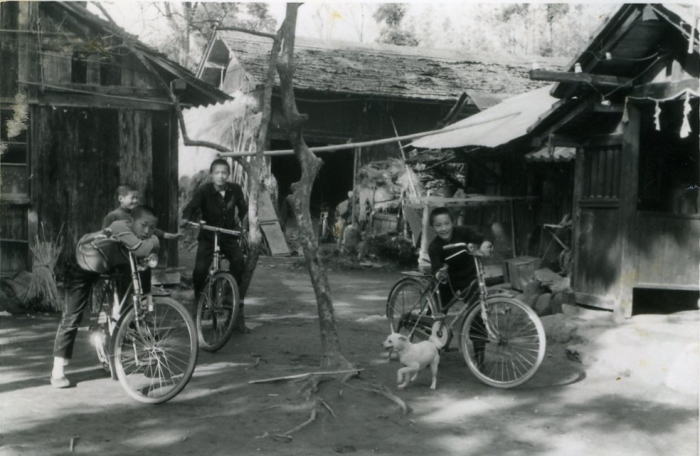

池田みつ子さんは、毎回お世話になっている池田善幸さんの奥様であるが、(2013年)2月にお宅に伺って初めてお会いした。伺った理由は、不登校の子に、親子で滝の里ふれあい館に住んでもらい、自然豊かな環境で生活するうちに社会に復帰できるようになる、そうしたプログラムを温めていると聞いたからである。みつ子さんは小学校に勤め、校長の経験も長い。定年を迎えた今、教師仲間とこうしたフリースクール兼暮らしの場を、升田につくってみたいと考えている。さて、せっかく整備されたのにほとんど使われていない滝の里ふれあい館の活用計画としてたいへん興味深いものであるが、当日私が惹かれたのは別の話だった。それは家の前の道を、その先の畑に行くためにおばあちゃん達が通るので、その目に見える範囲を美しく綺麗にしようと色々やっているという話である。余計なものは取り除き、ゴミを片付け、草取りをし、生け垣の剪定をする、そうした作業である。私が感心し、興味を覚えたのは、これは芸工大の学生達が升田で感動したものに挙げている住宅や庭、家並み、曲がりくねった道そのものだからである。実はその話を聞く前から伏線はあったのだ。まず、生け垣の続く道が雰囲気のある魅力的な道だったこと、そして門の前に立ち屋敷を一望したとき、まず感動した。なんと立派で美しい屋敷構えだろう!

そこには正面に母屋があって、その前には農家特有の南側の広い庭があり、両側には付属屋が控え、庭木や屋敷林と一体になった素晴らしい風景があった。そして家の中に入り、応接間に通されると、これもまた素晴らしい建築である。天井が一段高く、縦横に飛ぶ梁が見えている。こういうつくりは、富山県の民家で一度見たことがある。富山ではそれを呼ぶ呼び名があったはずだが思い出せない。建具もケヤキの一枚板を使った立派なものが3面に入っているのだが、

|

感動の理由を分析すれば以下のようになる。第一に挙げなくてはならないのは、住人が建築の魅力をよく理解して大事に維持管理し、傷めば丁寧に修復し、そして行きとどいた掃除が為されていること、そしてそうした空間で暮らすことに喜びを感じ楽しんで暮らしていることである。そうした空間に招き入れられるので、客は感心するし居心地が良いのである。ソファーから外を眺めると、庭から玉簾の滝まで見えると言う素晴らしい風景が広がっていた。それは、そのために床から内法まで1枚のガラスでできたサッシを選んでいるからである。要するに、全てが美しく魅力的に設計され、整えられているのだ。そして、それを行っているのは奥様のみつ子さんだろうと推察する。玄関から左側は現代的に直したと言うが、帰りにチラッと覗くと、これはまた現代的で快適な生活ができる美しいダイニングルームであった。自分の住んでいる環境を見つめ直し、評価し、そして美しく整えること、それは升田の魅力を発見すること、住み続ける意味を見出すことの第一歩である。学生たちに池田さんの屋敷を見せれば、自分もこんなところで暮らしてみたいと言うだろうと思われる。まずはそうしたところから、升田の村づくり、村の存続について考える必要があると思うのである。次年度の演習では、学生たちに道の掃除をさせよう。 |

|

|

| TOPに戻る |

| |

| 11 庄内地方における在来カブの種類とその利用方法(抜粋)(工事中) |

|

升田カブは、前述したように、昔、源平合戦に敗れた平家の落人が携えてきたものではないかと言われています。 升田カブは、前述したように、昔、源平合戦に敗れた平家の落人が携えてきたものではないかと言われています。

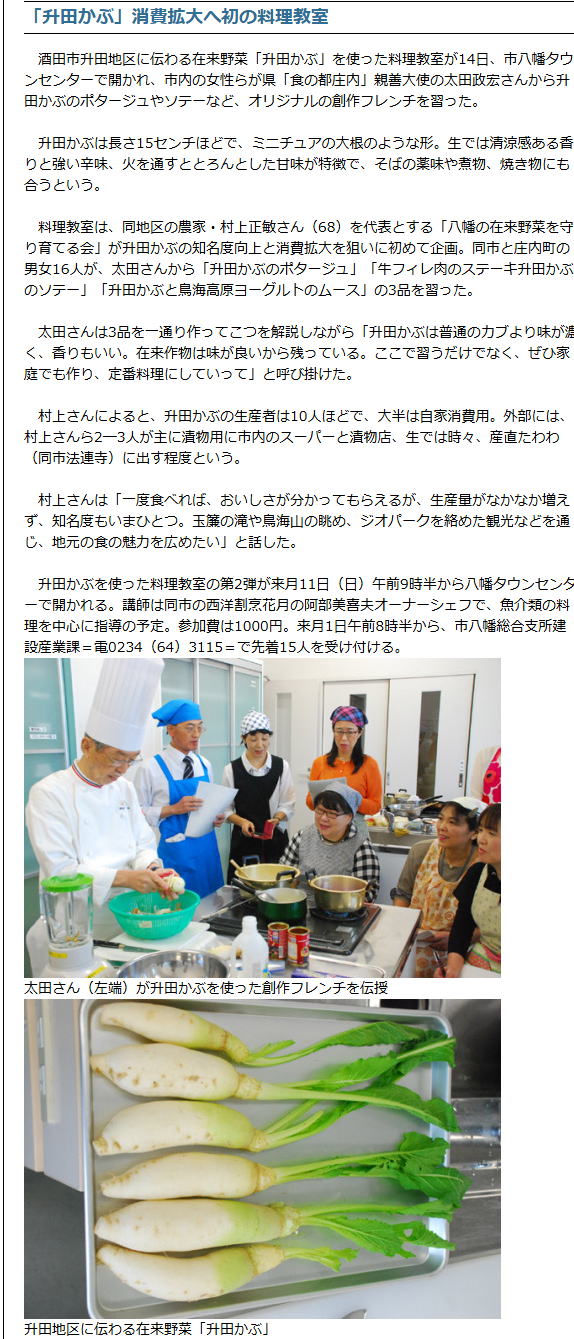

(2)升田のカナカブ(写真2)

a)形態的特徴

鳥海山の南麓,酒田市升田(旧飽海郡八幡町)で栽培される.現地では焼畑のことをカナと呼ぶ.かつてこのカブをカナで栽培していたことからカナカブと呼んだり,ただカブと呼んだりする.升田のカブは,直径4cm程度,長さ15~20cm程度で,青首のものとそうでないものが混じる.根部(カブの葉のつけ根以下の肥大部分は,組織学的には胚軸および根で成り立っているが,本論文では,簡単に説明するため,その部分を根部と呼ぶことにする)

の下部は,やや膨れるものと膨らまないですっと伸びるものがある.カブの肉質は軟らかく,抽根性が大きく,地上部が折れ曲がって地面を這うように成長する.ここ升田では,少なくとも100年以上前から栽培されているようであるが,来歴は不明である.

b)食べ方

カブは,塩鯨でだしを取り,みそで味付けした前述の「蛸煮」にしたり,漬物にして食べる.

c)栽培方法

数年前まではカナで栽培されていたが,現在では普通畑で栽培され,収穫は10aあたり700kg~1tである.普通畑の栽培でもカナの時と同じように畝立てをせずに,種子をばら播きにする.播種後は,覆土をすると探すぎるため,木の枝でさっとなでる程度である.

d)栽培の現状

近年まで3軒の栽培農家を確認できたが,2006年には,普通畑で栽培する1軒のみになった。 |

|

|

|

|

| 12 平家の落ち武者の末裔、朝日山城主・池田氏の寄進物・愛用品(工事中) |

朝日山城主・池田氏の寄進物・愛用品

池田讃岐守盛周は、朝日山城(現在の酒田市生石地区楯山)に住んだ土豪である。先祖が南北朝期に城を築き、室町期に武藤氏の配下となった。江戸末期ごろまでは堀や庭園の痕跡が残っていたそうだが、今は藪に覆われ確認はできない。周辺に多くの領地をもち、そこで暮らす農民たちは池田氏のもとで家臣団を形成し、「朝日山五十人衆」と呼ばれた。武藤氏の滅亡後、太閤検地に反発する一揆に参加。敗北し、城を捨てて真室川城・鮭延氏のもとへ逃れる。この一揆で城裏手の修験の地・鷹尾山も廃止となった。

慶長出羽合戦が起こった慶長5年、反上杉派として庄内に戻り、小規模な反乱を起こしたが、これは上杉軍に一掃されてしまう。池田盛周は再度隠れ、慶長6年に最上義光が庄内を掌握すると、古川村を与えられ、志村伊豆守配下となった。近世初期には帰農し、肝煎となったのである。

酒田市指定有形文化財 革包日の丸

丸胴具足(桃山期 矢流川八幡神社寄託)朝日山城主・池田讃岐守盛周の所用と伝えられる具足。兜についた五輪型前立は、死を覚悟して戦に挑む武将に好まれたモチーフである。刀と同じく、池田氏の子孫によって矢流川八幡神社に奉納された。

刀(上段)・太刀(下段)

池田氏の子孫により、矢流川八幡神社に奉納された。刀は室町時代のものと考えられ、太刀は江戸時代のものであるという。

刀…無銘

太刀…(表)武蔵守藤原兼中(裏)越前住(注)本来、太刀の飾り方は刃が下になるが、今回のように打刀と共に飾る際は、打刀の向きに合わせる。また、下段の太刀は銘の向きを考えると「刀」だが、太刀拵えであるため「太刀」としている。

(注)本来、太刀の飾り方は刃が下になるが、今回のように打刀と共に飾る際は、打刀の向きに合わせる。

また、下段の太刀は銘の向きを考えると「刀」だが、太刀拵えであるため「太刀」としている。 |

|

|

| 13 平家の落人とは(工事中) |

■平氏と源氏のはじまり

源氏(げんじ)も平氏(へいし)も、皇族が臣下の籍に降りる「臣籍降下」の際に天皇が源氏(げんじ)や平(たいら)の氏を授けたことにはじまります。平氏の祖は794年平安京に都を移した桓武天皇(嵯峨天皇の父)であり、源氏は嵯峨天皇(786~842年)以降に現れたものでした。当時の天皇は一夫多妻の時代で、子供が何十人もいたので全員を皇族として養うことが出来ず、多くの子供達が皇族を離れ一般人として「臣籍降下」させた時代でした。臣籍降下して、初代、二代目くらいま では上流貴族として朝廷での地位を保証されましたが、実際には三代目以降は殆どが没落して地方に回され、そのまま土着し武士や豪族となる例が多かったそうです。 では上流貴族として朝廷での地位を保証されましたが、実際には三代目以降は殆どが没落して地方に回され、そのまま土着し武士や豪族となる例が多かったそうです。

■武士の誕生

武士が誕生したのは平安時代後期といわれ、荘園の自衛のため武装した集団が「武士」であり、やがて平氏、源氏という2大勢力へと成長を遂げたと一般的に言われています。更に、武士がより力を付けて台頭したキッカケは、東北地方で豪族同士の勢力争いで 前九年の役(1051~1062年)、後三年の役(1083~1087年)と呼ばれる争いでした。朝廷は陸奥の安倍氏を制圧するために、武士の源頼義を派遣しています。 そして、奥州藤原氏を助け、この争いを平定したのでした。しかし、安倍氏は戦上手な豪族で簡単には倒せず、その後、頼義の息子で八幡太郎と呼ばれた義家や出羽の豪族・清原氏の援軍を得たことで、最終的に安倍氏を滅ぼし源氏繁栄の基礎を築いています。源氏の名を天下に知らしめた風雲児・八幡太郎義家であり、一方、西国でも平氏の世を着々と準備していた平正盛・忠盛、更に全盛期を築いた平清盛が育っていました。

しかし、源平の戦いは、平安時代末期に起こった平氏政権に対する内乱です。 「源氏 vs 平氏」の戦いとして、平清盛を中心とする平家の政権に不満だった源氏の武士が源頼朝を中心として平家を討ち、鎌倉幕府を樹立するという流れの見方が一般的です。

|

源氏・平氏の歴史

源氏の台頭から以仁王の挙兵まで

| 1028-1031年 平忠常の乱 |

| 平将門の乱(935-940)に続く関東の大乱。甲斐守源頼信によって鎮圧され、源氏の関東進出のきっかけとなる。 |

| 1051-1062年 前九年の役 |

| 源頼義(源頼信の子)によって征討された奥州での戦い。奥州十二年合戦とも呼ばれるが、前九年の役が一般的な呼称である。 |

| 1083-1086年 後三年の役 |

源義家(源頼義の子)によって鎮圧されるも、朝廷からは私戦とみなされる。この後、奥州藤原氏が台頭する。

ここで義家の弟・義光も活躍しており、義家の子孫と義光の子孫が、後の源氏の活躍・繁栄の中心となる。 |

| 1108年 義親の反乱 |

| 源義親(源義家の子)が起こした反乱を平正盛(平清盛の祖父)が鎮圧し、伊勢平氏台頭のきっかけとなる。 |

| 1109年 義忠暗殺 |

源義忠(源義家の子)暗殺事件が発生。

黒幕は源義光とされるが、犯人は義家の弟・義綱に仕立てられ、源為義らに討たれる。源氏の内訌の始まりとなる。 |

| 1155年 河内源氏の内訌 |

源義賢(源義朝の兄弟)が源義平(源義朝の子)に襲撃され、討取られる。

義賢の子・仲家は摂津源氏の源頼政が育て、もう一人の子・義仲は木曾で育つ事となる。

この事件後、直ちに源頼賢(源義賢の弟)が挙兵し、命を受けた源義朝が討伐に向かうも、頼賢の軍は解散する。 |

| 1156年 保元の乱 |

朝廷の内紛が発生。源氏・平氏とも一族割れて戦う。平清盛と源義朝がついた勢力が勝者となる。

源氏は、前年の襲撃事件での対立構図がそのまま現れ、義朝は父・為義や他の兄弟達と対立する。合戦中の義朝と為朝とのやりとりが有名。 |

| 1159年 平治の乱 |

再び政変が発生。複雑な勢力構成であるが、平清盛が参加した陣営が勝利し、源義朝側は敗北する。因みに、完全に源平に分かれての戦いではない。

源義平(源義朝の子)が暴れまわる話しが有名だか、親子共討たれてしまう。源頼朝(義朝の子・当時13才)もこの時捕らわれ、伊豆に流される事となる。 |

| 1177年 鹿ケ谷の陰謀 |

| 平家打倒の計画が発覚。平家物語では摂津源氏・多田行綱が平家への密告役として登場。 |

| 1180年 以仁王の挙兵 |

以仁王が挙兵。摂津源氏の源頼政が呼応するも鎮圧される。

この時の令旨とされるものを新宮行家が持ち回り、平家に対する全国的な挙兵活動へ繋がっていく。 |

治承・寿永の乱(1180-1185年)

| 1180年 頼朝、甲斐源氏の挙兵 |

|

■頼朝の挙兵

源義朝の子・頼朝が挙兵。

■富士川の合戦

平維盛率いる平家の追討軍を、甲斐源氏が撃退。

■南都焼き討ち

平重衡らが奈良の興福寺などを焼き討ち。

|

| 1181年 清盛の死と義仲の挙兵 |

|

■墨俣川の合戦

平知盛率いる軍が編成され、近江の山本義経を撃破。続いて新宮行家の軍も撃破。その後引き返す。

■義仲の挙兵

源義賢の子・義仲も信濃で挙兵。越後の城氏を破る。

|

| 1182年 全国的な飢饉 |

|

■養和の飢饉

全国規模の大飢饉が発生し、どの勢力も大きな行動をとれない年となる。

|

| 1183年 義仲の入京 |

|

■倶利伽羅峠の合戦

平維盛らに率いられた討伐軍と義仲軍が激突し、義仲軍が勝利する。

■義仲入京

木曾義仲が、新宮行家、志田義広、山本義経らと入京。

■水島の合戦

義仲入京に伴い都を落ちた平家が、西国より再起。備中水島で義仲軍を撃破。

■室山の合戦

水島での勝利に続き、行家の軍も続けて撃破。

■法住寺合戦

窮地に陥った義仲は、後白河法皇を幽閉。仲間割れが発生し、両陣営へ分かれて戦う。

|

| 1184年 頼朝軍の上洛 |

|

■瀬田/宇治川の合戦

頼朝の軍と義仲の軍が激突するも、多勢に無勢。義仲軍は敗れ、粟津の地で討たれる。

■一ノ谷の合戦

義仲軍を撃破した頼朝軍は入京し、一ノ谷で平家軍を破り退却させる。

■三日平氏の乱

「三日」とはいっても伊勢を中心に長く続いた大規模な反乱であり、頼朝方も多くの被害を出した。

|

| 1185年 平家の滅亡 |

|

■西国・九州での戦い

源範頼率いる軍が平家方を破り、西国、九州へ進むものの、兵糧不足で進撃も停滞してしまう。

■屋島の合戦

河野水軍と戦う為に平家方の主力が向かった留守中、義経郎党が四国へ渡り屋島を襲撃。平家方は包囲される事を警戒したのか退却する。

■壇ノ浦の合戦

頼朝と平家の最終決戦となる。

|

| ■平家の落ち武者の発生 |

平家の落人は、治承・寿永の乱(源平合戦)で敗北した結果、山間部などの僻地に隠遁した平家側の敗残兵などの生き残りである。平家の一門やその郎党、平家方の戦いに与した者が挙げられる。平家の落武者ともいうが、落人の中には武士に限らず公卿や女性や子供なども含まれたため、平家の落人が一般的な呼称である。こうした平家の落人が特定の地域に逃れたという伝承が残っており、俗に「平家の落人伝説」という。 平家の落人は、治承・寿永の乱(源平合戦)で敗北した結果、山間部などの僻地に隠遁した平家側の敗残兵などの生き残りである。平家の一門やその郎党、平家方の戦いに与した者が挙げられる。平家の落武者ともいうが、落人の中には武士に限らず公卿や女性や子供なども含まれたため、平家の落人が一般的な呼称である。こうした平家の落人が特定の地域に逃れたという伝承が残っており、俗に「平家の落人伝説」という。

今日、日本各地において平家の落人伝説が伝承されている。源氏と平家とが雌雄を決した源平合戦(一ノ谷の戦い、屋島の戦い、壇ノ浦の戦いなど)において平家方が敗退する過程で発生した平家方の落人・敗残兵が各地に潜んだことから様々な伝承が伝えられるようになった。平家の落武者と呼ぶ場合もあるが、落ち延びたのは武士だけではないため、平家の落人と言われることが多い。平家の落人が潜んだ地域を平家谷、平家塚、平家の隠れ里、平家の落人の里などという。

平家の落人伝承にある誤解としてよくあるのが、平家の落人の末裔が即ち平家一門の末裔であるという混同である。確かに平家一門が落ち延びたという伝承も少なくはないが、平家の落人という呼称が意味するものは「平家方に与して落ち延びた者」であり、平家の郎党の場合もあれば、平家方に味方した武士の場合もある。

中には、創作や脚色された信憑性の薄い伝承や誤伝に基づく話もある。戦において落人が発生することは珍しくはなく、平家の場合も例外ではないが、該当する家系と姻戚関係となった間接的な血筋までも平家の落人を称する場合があり、口伝を基本とする平家の落人伝承が誤伝したり曖昧になりやすい側面もある。

後に平家の残党が起こした三日平氏の乱やかつての平家方城助職の起こした謀叛などをみても、平家の落人が存在した事自体は間違いないが、元々が逃亡、潜伏した者であるため、歴史学的に客観的な検証が可能なものは少ない。学界で平家落人を研究したのは柳田國男・松永伍一・角田文衛らであるが、証拠があまりにも少なすぎるために推測を交えざるをえないことから、学者の間でも説が食い違うことはよくある。以下の平家落人集落の比定でも、ある学者は平家の落人の存在を肯定するが、別の学者が否定しているケースも少なからず存在している。例えば柳田が全否定した沖縄の南走平家については、奥里将建や大川純一など、沖縄の郷土史家の間では肯定的な意見が強い。角田が肯定した対馬宗家の平家末裔説も、他の学者は否定的である。といった具合である。

問題をややこしくしているのが、柳田や松永が指摘している平家落人伝説捏造説である。例えば、ある地方の平家伝説は安土桃山時代に突然発生したものである。柳田の調査によれば、この時期に近江の木地師集団が領主から命じられてその地域に入植している。木地師は木地師文書と呼ばれる、自己の正統性を主張するための宣伝文書を創作するのに長けた人々であった。木地師はその土地に伝わっていた話を元に、平家物語等に依って平家落人伝説を捏造したのではないかと柳田は考察している。これらの後世の捏造文書が非常に真実の探求を妨げているのである。 |

|

| TOPに戻る |

|

|

|

|